Am 26. September 2021 stimmt die Schweiz über «die Ehe für alle» ab. Endlich sollen auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten können – die Chancen dafür stehen gut. Woher aber kommen die Argumente der Gegner*innen? Zumeist berufen sie sich auf die «Natürlichkeit» der heterosexuellen Partnerschaft. Sie allein habe «die Fähigkeit zur Weitergabe des Lebens». Die Verbindung von Heterosexualität, Elternschaft und Ehe ist aber keineswegs «natürlich», sondern hat eine lange und schwierige Geschichte.

Patriarchale Zeugungsvorstellungen in der Antike

In der Antike waren insbesondere unter Männern homosexuelle und aussereheliche Beziehungen üblich. Doch war es die Aufgabe des heterosexuellen Ehepaars, Nachkommen zu erzeugen. Aristoteles stellte sich vor, der Vater erbringe dabei die grösste Leistung. Mit seinem Samen spende dieser dem Nachwuchs aktiv die „Form“. Die Mutter hingegen steuere lediglich die Materie bei – den passiven Nährboden, die Erde gewissermassen, in der das Korn wächst.

Diese Vorstellung einer rein männlichen Zeugung wirkt auch heute noch nach. Die Option etwa, wonach lesbische Frauen mithilfe von Samenbanken und ohne jeden Kontakt zu einem männlichen Geschlechtsorgan schwanger werden können, passt nicht ins Bild des grossen männlichen Erzeugers.

Geschlecht und Natur im 18. Jahrhundert

Die Aufklärung ist in vollem Gange. Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond d’Alembert veröffentlichen seit 1751 Band um Band ihrer gigantischen Encyclopédie – mit einem Ziel: das gesamte Wissen ihrer Zeit in jeden Winkel der Erde zu tragen. Von diesem Wissensideal beflügelt nehmen es die beiden Naturphilosophen Pierre Louis Moreau de Maupertuis und Georges-Louis Leclerc de Buffon mit der bis dato gültigen Präformationslehre auf. Sie beobachten, wie Kinder sowohl Mutter als auch Vater ähnlich sehen und schliessen daraus, der Vater könne für die Erzeugung nicht allein verantwortlich sein. Beide Elternteile stellen den nötigen Samen bereit und und beide generieren die Materie, aus der sich der Embryo entwickelt.

Ausgiebig studieren Maupertuis und Buffon Tiere bei Paarung und Schwangerschaft. Da sie jedoch keine andere Fortpflanzung so häufig wie die heterosexuelle beobachten, scheint ihnen die Paarung zwischen Männchen und Weibchen als die normalste Art und Weise, Nachwuchs zu erzeugen. Komplexe Lebewesen brauchen nämlich laut Buffon eine Mischung aus weiblichem und männlichem Samen:

il faut au contraire, pour que la production de presque toutes les espèces d’animaux s’accomplisse, que le mâle & la femelle concourent, que les deux liqueurs sémiales se mêlent & se pénètrent, sans quoi il n’y a aucune génération d’animal (Buffon 1749–1804: 333f.)

Es ist im Gegenteil notwendig dafür, dass die Erzeugung fast aller Arten der Tiere sich vollziehe, dass das Männchen und das Weibchen etwas beitragen, dass die zwei Samenflüssigkeiten sich mischen und sich durchdringen, ohne welches es keine tierische Fortpflanzung gibt. [übers. A.V.]

Auch für den Menschen seien heterosexuelle Beziehungen deshalb der natürlichste Zustand. Und dieser realisiere sich in der Ehe.

Im Namen der Natur

Ganz im Sinne der grossen Enzyklopädie veröffentlicht Buffon eine Naturgeschichte in nicht weniger als 36 Bänden. Das bürgerliche 18. Jahrhundert nimmt sie liebend gerne zur Kenntnis. So erstaunt nicht, dass auch Juristen seine Beobachtungen nutzen, um die Ehe als „natürliche“ Gemeinschaft zwischen Frau und Mann zu definieren.

Überhaupt wird «die Natur» zum Lieblingsargument der Aufklärer, um rechtliche Fragen zu klären. So nutzt auch Louis de Jaucourt, späterer Herausgeber der Enzyklopädie, die „natürliche“ Anziehung zwischen den beiden Geschlechtern, um die Aufgaben in der Ehe festzulegen. Weil Frauen und Männer so unterschiedlich seien, können und sollen sich ihre Rollen in der Ehe perfekt ergänzen:

Le charme que les deux sexes inspirent par leur différence, forme leur union […]

Telle est la force de l’institution de la nature, que le beau sexe se livre invinciblement à faire les fonctions dont dépend la propagation du genre humain, à ne pas se rebuter par les incommodités de la grossesse, par les embarras de l’éducation de plusieurs enfants, & à partager le bien & le mal de la société conjugale (Jaucourt 1751–1780a).

Der Reiz, den die beiden Geschlechter sich durch ihre Unterschiede einflössen, schmiedet ihre Verbindung. […] Die Kraft dieser Institution der Natur ist so gross, dass das schöne Geschlecht sich unwiderstehlich ergibt, um diejenigen Funktionen auszuführen, von denen die Verbreitung des menschlichen Geschlechts abhängt, dass es sich nicht von den Unannehmlichkeiten der Schwangerschaft und der Kindererziehung davon abhälten lässt, das Gute und das Schlechte der ehelichen Gemeinschaft zu teilen. [übers. A.V.]

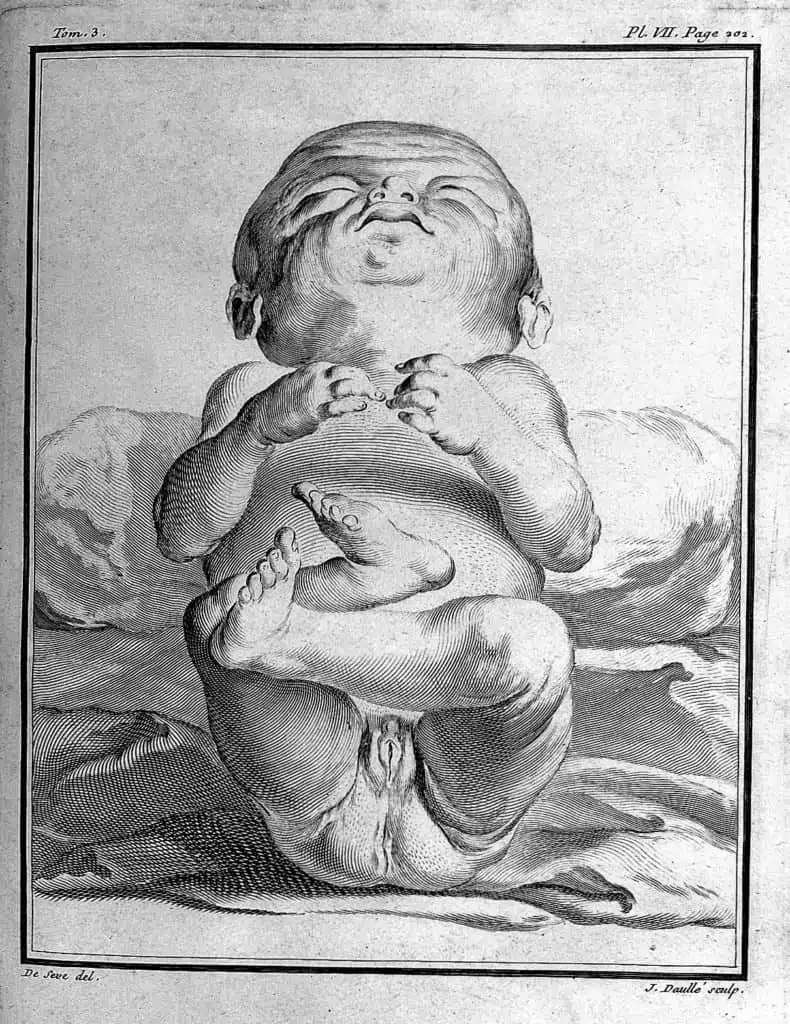

Die Idee, dass die Ehe von Natur aus zwischen Frau und Mann bestehen müsse, geht bei de Jaucourt einher mit einer Ordnung der Geschlechter, die der Frau die Reproduktionsarbeit zuweist. Dass es zwei sich ergänzende Geschlechter geben müsse, bedeutet für Jaucourt auch, dass es keine Körper zwischen männlich und weiblich geben konnte. Menschen ausserhalb des Geschlechterdualismus‘ gehören für ihn ins Reich der Fabelwesen (Jaucourt 1751–1780b). Doch auch Buffon vermutet, die meisten «Hermaphroditen» seien in Wirklichkeit Frauen mit einer übergrossen Klitoris (Buffon 1749–1804: 346). Eine echte Vermischung der Geschlechter in einer Person sei von der Natur nicht vorgesehen.

Die Begründung eines heterosexuellen und explizit binären Geschlechtermodells geht also historisch einher mit einer traditionellen Rollenteilung der Geschlechter. Eine heutige feministische Kritik täte also gut daran, diese Umstände ebenfalls zusammenzudenken.

![Diderot, Denis. 1796 [1921]. <em>Supplément au voyage de Bougainville</em>](https://avenue.jetzt/wp-content/uploads/2021/09/supplement-212x300.webp)

Diderot’s Texte sind auf ihre eigene Art ambivalent und enthalten auch sexistisch-rassistische Momente. Frauen in den Kolonien schreibt er etwa einen natürlichen Sexualitäts- und Kinder‑, nicht aber einen Heiratswunsch zu. Zugleich erkennt er, dass die Beziehungs- und Fortpflanzungsvorstellungen seiner Zeit nicht zwangsläufig die einzig möglichen sind.

Die Natur widerspricht

Allerdings lässt sich «die Natur» noch ganz anders lesen: In ihrer Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte bemerkt Olympe de Gouges 1791, wie wenig sich die Natur um klare Unterscheidungen der Geschlechter schere. Lange könne man klaren Unterschieden suchen, doch überall in der Natur finde man die Geschlechter vermischt:

Remonte aux animaux, consulte les élémens, étudie les végétaux, jette enfin un coup-d’oeil sur toutes les modifications de la matière organisée; et rends-toi à l’évidence quand je t’en offre les moyens; cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l’administration de la nature. Par-tout tu les trouveras confondus, par-tout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d’oeuvre immortel (de Gouges 1791: 5).

Dringe zu den Tieren vor, befrage die Elemente, studiere die Pflanzen, wirf schliesslich einen Blick auf alle Veränderungen der organisierten Materie; und ergebe dich der Offenkundigkeit wenn ich dir dazu die Mittel biete; suche, durchforste und unterscheide, wenn du es kannst, die Geschlechter in der Verwaltung der Natur. Überall wirst du sie durcheinander finden, überall arbeiten sie mit einem harmonischen Ganzen zusammen für dieses unsterbliche Meisterwerk [übers. A.V.].

Am Ende bereitet die Natur selbst den männlichen Naturphilosophen des 18. Jahrhunderts Probleme. So fallen den gewissenhaften Aufklärern immer wieder Tiere auf, die sich nicht in ein dualistisches und heteronormatives Geschlechtermodell einordnen lassen. De Maupertuis etwa staunte über die Bienen: Hier herrscht eine Königin, die sich auch noch mit unzähligen männlichen Artgenossen vergnügt. Zudem weisen Bienen geschlechtslose Tiere auf. Ihnen wurden die männlichen Liebhaber zum Frass vorgeworfen , sobald die Königin ihrer überdrüssig geworden war. Schnecken besitzen jeweils beide Geschlechter (Maupertuis 1756: 56f.). Blattläuse oder Polypen brauchen gar keine Partner*innen zur Fortpflanzung (Buffon 1749–1804: 65f.).

Trotz der widersprüchlichen Verbindung von Sexualität, „Natur“, Geschlecht und Ehe hat sich das heteronormative Ehemodell weiter durchgesetzt. Nicht, weil es der Natur entsprach, sondern weil es zur Natur erklärt wurde.

Das heteronormative Ehemodell hat sich durchgesetzt. Nicht, weil es der Natur entsprach, sondern weil es zur Natur erklärt wurde.

Biopolitik

Mit und nach der Aufklärung nutzt das, was Michel Foucault die «Biopolitik» nennt, die Ehe, um zu kontrollieren, wer mit wem eine Familie haben darf und wer nicht. Die Moderne verbietet schliesslich die Heirat zwischen Menschen unterschiedlicher «Rassen». Zugleich stellt sie die Ehe in den Dienst einer möglichst kinderreichen Gesellschaft, um mehr Arbeitskräfte und Wohlstand zu schaffen. Das Ehe- und Fortpflanzungsmodell wird also zum Inbegriff all der strategischen Überlegungen und Techniken, die sich auf den Gegenstand «Bevölkerung» richten (Foucault 2009). Die Natürlichkeit der Ehe ist der Biopolitik in Fleisch und Blut übergegangen.

Die Natur ist ein schlechter Garant für soziale Ordnung. Mal fügt sich sie sich dem biopolitischen Willen, mal widersetzt sie sich . Wer also „Natur“ mehr als 200 Jahre nach der Aufklärung immer noch als Beleg für Normalitäten bemüht, verbirgt hinter ihr nichts weniger als Homophobie und Sexismus. Solche Diskriminierungen sind für viele queere Menschen immer noch Alltag: «Schwul» gilt auf dem Pausenhof noch immer als eine Beleidigung. Lesbische Paare erhalten weiterhin von einem beliebigen Mann (s)einen Penis angeboten. Nicht binär einzuordnende Menschen werden bis heute auf Schweizer Strassen beschimpft und verprügelt.

In wenigen Tagen stehen wir alle politisch in der Verantwortung zu hinterfragen was wir als «natürlich» empfinden. Für die Frage, was Ehe und Elternschaft heute bedeuten sollen, liefert die Natur jedenfalls keine Antworten.

Literatur

Buffon, Georges-Louis Leclerc de. 1749–1804. L’Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi

Diderot, Denis. 1975 [1796]. Supplément au voyage de Bougainville, in: Oeuvres complètes, hg. Jean Varloot. Paris.

Gouges, Olympe de. 1791. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Paris.

Foucault, Michel. 2009. In Verteidigung der Gesellschaft: Vorlesungen am Collège de France (1975–1976). Frankfurt am Main.

Jaucourt, Louis de. 1751–1780a. „Marriage“. In: Diderot, Denis; d’Alembert, Jean Baptiste le Rond (Hg.) Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Online.

Jaucourt, Louis de. 1751–1780b. „Hermaphrodite“. In: Diderot, Denis; d’Alembert, Jean Baptiste le Rond (Hg.) Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Online.

Maupertuis, Pierre Louis Moreau de. 1756. Oeuvres. Lyon.

Bildnachweis

Johnson Aussenbordmotoren. Printwerbung aus den 1950er-Jahren.

uncode-placeholder

Aline Vogt

Aline Vogt ist Historikerin und Feministin. Sie promoviert an der Universität Basel zu Geschlecht und Tierlichkeit während der französischen Aufklärung. Sie interessiert sich unter anderem für theoretische Debatten der Geschichtswissenschaft, für Fragen der Geschlechtergeschichte und der Animal Studies, sowie für Emotions- und Wissenschaftsgeschichte.