Es leuchtet und macht zirpende Geräusche. Es kann fliegen und mit seinem giftigen Stachel Menschen, Tieren und Bäumen tödliche Wunden zufügen. Es ist blind und mordet daher wahllos. Trotz seiner zehn Zentimeter ist es ein Meister der Tarnung. Obendrein kann es Feinde durch seine auffällige Körperform und ‑färbung erschrecken und mithilfe eines unangenehmen Geruchs in die Flucht schlagen. Auch seine zahlreichen Namen geben Auskunft über seine schwer fassbare, aber immer faszinierende Natur: Erdnusskopfkäfer, fliegende Schlange, Laternenträger – oder schlicht Leuchtzirpe.

Es leuchtet und macht zirpende Geräusche. Es kann fliegen und mit seinem giftigen Stachel Menschen, Tieren und Bäumen tödliche Wunden zufügen …

Das Insekt befeuert die entomologische Phantasie der Neuzeit. Und doch bleibt es bis heute ein Geheimnis für insektenkundliche Sammlungen. In den Naturalienkammern des 17. Jahrhunderts erhält es einen besonderen Platz, da es in Europa als das am hellsten leuchtende Tier der südamerikanischen Urwälder gilt. Gleich mehrere Fachgesellschaften erklären es zu ihrem leuchtenden Wappentier, als sich die Insektenkunde zur Disziplin der Entomologie entwickelt. Volksglauben und Sammelnde schreiben ihm phantastische Eigenschaften zu. Und auch seine wissenschaftliche Erforschung ist von vielerlei Irritationen, Ängsten, Verwechslungen und leidenschaftlichen Kontroversen begleitet. Selbst heute noch sind nur wenige der Lebensgewohnheiten des Tiers bekannt (Porion 1994; Costa-Neto 2003).

Diese merkwürdige Erscheinung hat die Imaginationen von Sammelnden seit jeher gereizt. Verfolgt man die verworrene Spur der Leuchtzirpe durch die Sammlungsgeschichte, lässt sich ein Blick auf die imaginären Anteile von Sammlungspraktiken werfen – und zugleich danach fragen: Wie sammelt man eigentlich das Imaginäre?

Ein verheißungsvolles Leuchten

Die Leuchtzirpe flackert erstmals in der berühmten Szene des Erstkontakts zwischen „Alter“ und „Neuer Welt“ auf – damals, in der Nacht vom 11. Oktober 1492. Als die Schiffsbesatzung nach Wochen auf offener See mit Meuterei droht, erspäht Christoph Kolumbus plötzlich Lichter in weiter Ferne: wie Kerzen, die sich auf und ab bewegen. Angelockt vom verheißungsvollen Leuchten gelangen die Seereisenden am nächsten Tag ans Ufer der „Neuen Welt“. Entomologen wie Charles Hogue meinen noch heute, nicht Menschen sandten Kolumbus Lichtbotschaften, sondern die artenreiche südamerikanische Fauna (Hogue 1993: 4). Mit phosphoreszierendem Blinken und Blitzen versprach diese, jedes koloniale Begehren zu erfüllen.

Das fremde Leuchten, ob real oder imaginiert, lässt bereits in dieser Szene die gierige Eroberung des „entdeckten“ Kontinents erahnen. Abertausende exotische Insekten sollten schon bald den Atlantik überqueren, um die Sammlungen in Europa zu füllen. Dort angekommen, ist vom prachtvollen Leuchten allerdings bei den toten Exemplaren nichts mehr zu sehen, und es bleibt den Sammelnden überlassen, die getrockneten Hüllen zu ordnen, zu klassifizieren und lebendig zu imaginieren. So dringt nicht nur die Erkenntnis des fremden Leuchtens in die Sammlungen der „Alten Welt“ ein, sondern auch ein grundlegender Zweifel: Leuchtet die Leuchtzirpe wirklich?

Leuchtet die Leuchtzirpe wirklich?

Spätestens im 19. Jahrhundert kommt es zu ernsthaften wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über die Leuchtfähigkeit des Insekts, das Carl von Linné 1739 Fulgora Laternaria, blitzende Laterne, genannt hat. Schuld an der Legende vom Leuchten, erklärt ein Mitglied des Londoner Entomological Club, habe allein die hyperaktive Imagination einer Frau.

Augenzeugin des Leuchtens

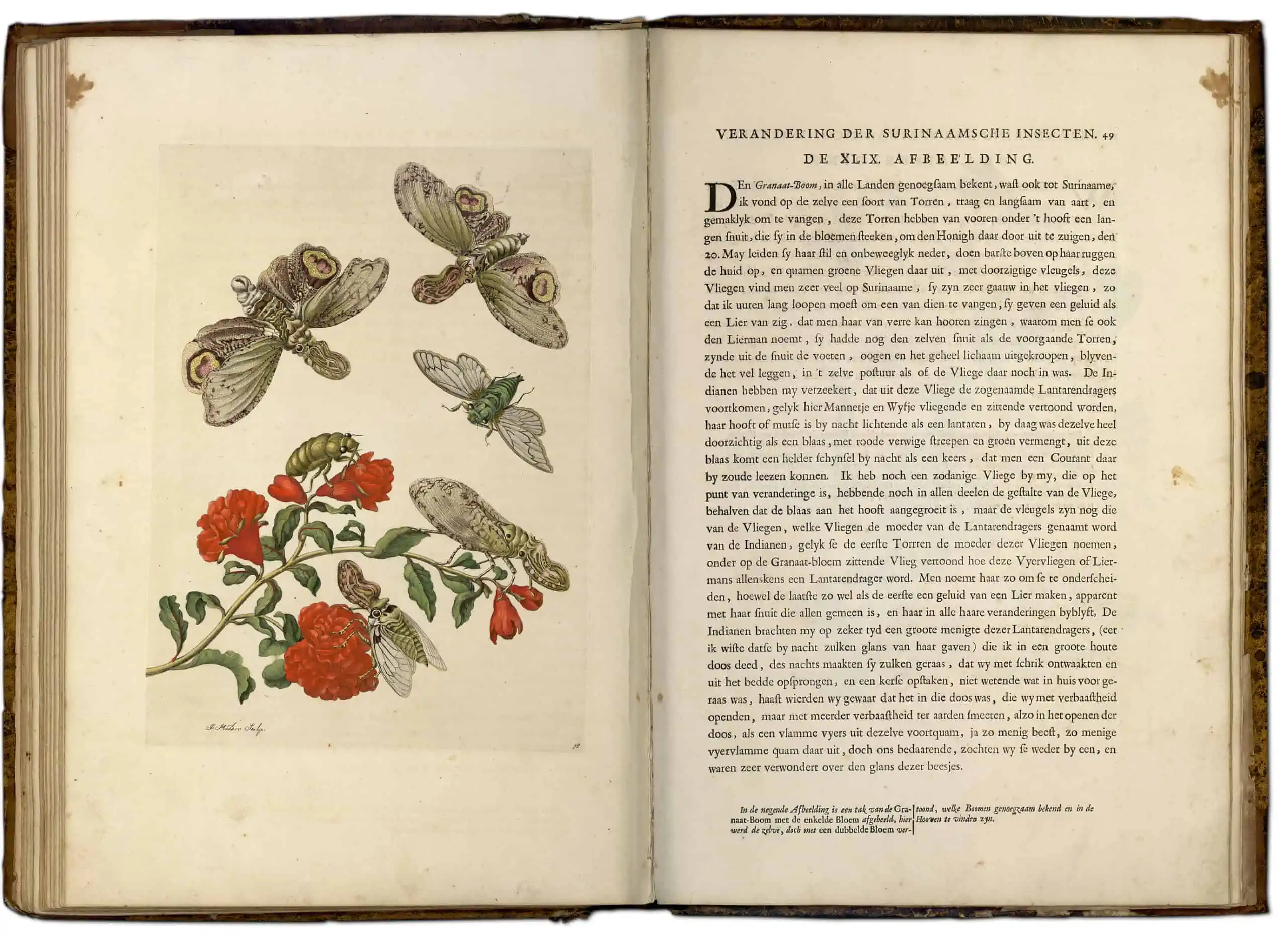

Die Rede ist von Maria Sibylla Merian. Die Frankfurter Kupferstecherin und Naturforscherin ist 1699 in die niederländische Kolonie Suriname gereist, hat dort Insekten gesammelt und gezeichnet. In ihrem Hauptwerk von 1705 befindet sich auch eine Bildtafel mit der exakten Abbildung mehrerer Leuchtzirpen. Im Begleittext berichtet sie, wie ihr die „Indianer“ eines Tages einige Insekten brachten, die sie in einem Holzkasten verwahrte.

„Nachts machten sie einen solchen Lärm, daß wir voller Schrecken erwachten […]. Bald wurden wir gewahr, daß es in dem Kasten war, den wir mit Erstaunen öffneten, aber mit noch größerem Erstaunen zu Boden warfen, da beim Öffnen des Kastens eine Feuerflamme herauskam.“ (Merian 1705: 107)

Die Feuerflammen entpuppen sich als Leuchtzirpen, deren Licht so stark sei, „daß man dabei eine Zeitung lesen könnte.“ Merian hat also mit eigenen Augen gesehen, was sich Sammelnde in Europa nur erschließen können. Sie kann das Tier auch nicht verwechselt haben, da sich auf der Abbildung unzweifelhaft eine Leuchtzirpe erkennen lässt: Es sei die große, blasenartige Verlängerung ihres Kopfes, die nachts hell leuchte.

Die Naturforscherin mag zwar die Erste sein, die das Leuchten aus eigener Erfahrung bezeugt hat. Die ersten Abbildungen des Insekts aber lassen sich bereits 80 Jahre früher in Europa nachweisen (Papavero 2017). Selbst die vom Insekt erleuchtete Lektüre sehnt bereits der Physiologe Nehemia Grew 1681 herbei. Mit diesem, ihren Lektüren entsprungenen Erwartungsdruck reist Merian nach Suriname. Ihr Bericht vom flammenden Tier wird zusammen mit ihrer Abbildung schnell berühmt, bis schließlich um 1800 der gleißende Lichtkegel der Aufklärung auch das Flackern der Leuchtzirpe erfasst.

Leuchten oder Nichtleuchten?

Die aufkommenden Zweifel an der Leuchtfähigkeit erschüttern vor allem den Londoner Entomological Club. Dort hat man das Insekt im Sinne der aufklärerischen Lichtmetaphorik zum Wappentier erkoren, unterschrieben mit dem Ovid entliehenen Motto Sine me dare lumina terris, „Laß mich die Erde erleuchten“. Die wachsende Skepsis an jenem Leuchten aus der „Neuen Welt“ rührt folglich an die Grundfesten des wissenschaftlichen Selbstverständnisses. 1835 widmet der Club der Frage eine sechsstündige Sitzung, bei der sich die Teilnehmer in „luminous speeches“ ergehen, um Licht in die Sache zu bringen (Tippmann 1977). In den Polemiken wird vor allem Merian als Kern des Problems ausgemacht: Ihre Sammeltätigkeit sei eher der Fiktion als der Wissenschaft verpflichtet – und doch fehlen der Versammlung die nötigen Belege, um die unzuverlässige Zeugin zweifelsfrei zu widerlegen.

Leuchten oder Nichtleuchten? Erst als der Franzose Raphaël Dubois Ende des 19. Jahrhunderts die zwei entscheidenden Substanzen für das Phänomen der Biolumineszenz entdeckt, lässt sich beweisen: Weder von Luciferase noch Luciferin lassen sich Rückstände im Kopf der Leuchtzirpe nachweisen. Bei der Frage nach dem Licht und den Irritationen, die sie hervorbringt, geht es allerdings nicht um die Leuchtzirpe allein. Das Phantomleuchten ist vielmehr ein Zeichen für das exotische Begehren, das Schillern der„Neuen Welt“ zu sammeln. Entomolog*innen sehnen sich einen ephemeren Gegenstand herbei, der sich gerade nicht in Insektenkästen festpinnen lässt (Didi-Huberman 2012: 47).

Aus dieser Perspektive lässt sich auch die Kontroverse besser begreifen, in der die Sitzung in London gipfelt. In Ermangelung tragfähiger Fakten beginnen die Clubmitglieder das ungreifbare Thema schließlich mit Versen von Shakespeare bis Racine poetisch zu umschwärmen, denn: „It is unknown except in fiction, therefore let fiction alone retain it.“ (Art. VII 1835: 49) Die naturhistorischen Sammlungen toter Exemplare kommen angesichts des begehrenswerten Leuchtens an ihre wissenschaftliche Grenze.

Schauergeschichten vom Amazonas

Es kommt wie gerufen, dass sich nur 13 Jahre später der Hobby-Insektensammler Henry Walter Bates auf den Weg in den Amazonas macht. Als er 1859 nach England zurückkehrt, sprengt Charles Darwin gerade die Grenzen naturgeschichtlicher Sammlungen durch seine Theorie der Evolution. Der Heimkehrer Bates hat Beweise im Gepäck, die Darwins Thesen stützen. Denn er hat im Amazonas die „Mimikry“ entdeckt: Er kann nachweisen, dass sich Arten in ihrer Entwicklung an ihre Umwelt – in seinem Fall: an andere Arten – anähneln.

Andererseits ist Bates auch die Merian’sche Leuchtzirpenlegende bekannt, und so hat er das Tier in Südamerika mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet. Aber er sieht es nie leuchten, und die befragten Indigenen haben ebenso wenig von seinem Licht gesehen oder gehört. Sie erzählen ihm stattdessen von Schauergeschichten über das Insekt: Eines Tages sei das giftige Tier aus dem Wald gekommen und habe eine ganze Bootsbesatzung überfallen. Nur ein einziger habe überlebt, indem er sich ins Wasser rettete. Zeitgleich kursieren Gerüchte, indigene Völker des Amazonasgebietes würden die Leuchtzirpe als Folterinstrument einsetzen (Costa-Neto 2003: 37).

Eines Tages sei das giftige Tier aus dem Wald gekommen und habe eine ganze Bootsbesatzung überfallen.

Verheerende Unordnung stiftet die Jaquiranabóia – so der aus dem Tupí-Guaraní abgeleitete Name – bei Forschenden und Einheimischen. Zahlreiche Mythen ranken sich allein im brasilianischen Volksglauben noch heute um das Insekt. Da das Tier Ähnlichkeiten mit gefährlichen Schädlingen aufweise, müsse es auch über enorme, teuflische Kräfte verfügen, ganz ohne Luciferase: Es habe einen Stachel, mit dem es Menschen und Tieren tödliche Wunden zufüge. Und es sauge Bäume aus, bis sie abstürben. Unklar ist vor allem, um was für ein Tier es sich handelt: Eine fliegende Schlange, eine Zikade mit Vipernkopf? Statt Begehren ruft das imaginäre Tier im Amazonas nackte Angst hervor, obwohl, wenn man an Merian zurückdenkt, auch sie sich zunächst gefürchtet hatte.

Caillois‘ universaler Schrecken

Den monströsen Ähnlichkeiten der Leuchtzirpe widmet sich im 20. Jahrhundert der Soziologe und Ex-Surrealist Roger Caillois. Erneut knüpft er an Merians Legende an und findet eine neue Erklärung für ihre Fehlwahrnehmung. Zunächst sammelt er verschiedene Legenden zur Leuchtzirpe, vergleicht die affektiven Reaktionen auf das Insekt und entwickelt daraus eine Theorie der Aufmerksamkeit. Das Imaginäre zeige seine Kraft anhand von markanten Dingen und Formen in der Welt, die in einer besonderen Beziehung zur menschlichen Imagination stünden: Einzellige Strahlentierchen (Radiolarien) glichen nicht zufällig platonischen Körpern.

Mittels solcher Übereinstimmungen übe das Imaginäre eine zwanghafte Wirkung auf Tiere und Menschen aus. Die falschen Augen auf wippenden Insektenflügeln etwa seien in der Lage, andere Lebewesen zu paralysieren. Und ein solch imaginäres Ding sei die Leuchtzirpe aufgrund ihrer verstörenden Ähnlichkeit – und zwar mit einem Alligator.

Der „imaginäre Schrecken“ über diese Ähnlichkeit habe Merian, so folgert nun Caillois, zu einer Verschiebung ihrer Aufmerksamkeit gezwungen – zugunsten der Wahrnehmung einer Ähnlichkeit des Kopfhöckers mit einer Laterne. Das visuelle Erstaunen darüber habe den Kopf der Leuchtzirpe schließlich zum Leuchten gebracht (Caillois 1960: 126).

Caillois sieht Ähnlichkeiten: Fulgora laternaria und Alligator.

Dass die Leuchtzirpe so enge Beziehungen zum Imaginären unterhält, liegt für Caillois zu guter Letzt daran, dass sie zur Tarnung, zur Verkleidung und zur Einschüchterung gleichermaßen fähig ist. Nicht nur der Alligatorenkopf, sondern der ganze Körper beherrsche das erschreckende Spiel von stillem Verbergen und plötzlichem Zeigen. Die meiste Zeit verbringt die Leuchtzirpe vertikal auf einem Baum sitzend, von dessen Phloem, dem Gewebe unter der Rinde, sie sich ernährt. Mit dem Wachs, das sie absondert, kann sie ihre Flügel der Farbe und Struktur des Baumes anpassen, bei Gefahr aber die hypnotisierenden Augenflecken auf ihren Flügeln enthüllen.

Ähnlich wie der Biologe Paul Vignon erkennt Caillois in dieser aufwändigen Inszenierung keinen evolutionären Nutzen. Letztlich sei sie zu ineffizient, um der Leuchtzirpe einen Vorteil im Kampf vom „survival of the fittest“ zu bringen. Vor allem entstehe die „Schreckmaske“ gerade nicht aus der Nachahmung einer anderen einschüchternden Spezies. Statt um Original und Kopie handle es sich um zwei Originale: Denn um zu erschrecken, griffen Alligator wie Insekt auf einen „universalen Vorrat an Schreckmasken“ zurück, der „begrenzt und gültig für alle Wesen“ sei (Caillois 1960: 130).

Lässt sich das Imaginäre sammeln?

Folgt man Caillois, dann lässt sich das Imaginäre durchaus sammeln. Er selbst führt ein Sammeln zweiter Ordnung vor, in dem er die Berichte der eigentlichen Sammler*innen zusammenträgt. Außerdem ist für ihn das Imaginäre schlicht real. Es existiert als universale Struktur, die menschliche Imagination wie natürliche Phänomene auf die gleiche Weise prägt und sich in Form teils bizarrer Ähnlichkeiten offenbart. Und als solche kann das Imaginäre gesammelt und geordnet werden. Auch in Gestalt der Leuchtzirpe.

In der Sammlungsgeschichte der Leuchtzirpe bildet allerdings auch Caillois‘ philosophische Zuversicht nur ein einzelnes Kapitel. An den Ähnlichkeiten von Fulgora laternaria wird zwar deutlich, wie entomologisches Wissen, legendäre Zuschreibungen und indigene Taxonomien gleichermaßen vom Imaginären durchdrungen sind. Doch sie verkörpert auch das, was eben doch nicht gesammelt werden kann: das Leuchten, der Geruch, das theatrale, schreckenerregende Spiel von Unsichtbarkeit und plötzlicher Sichtbarkeit. Die endlosen Versuche, gerade diese Dinge zu sammeln, fördern schließlich den imaginativen, affektbeladenen Überschuss des Sammelns an die Oberfläche.

Der Leuchtzirpe ist das egal. Gift‑, laut- und lichtlos sitzt sie am liebsten auf ihrem Wirtsbaum, ist kaum von der Borke unterscheidbar und verharrt, als sei sie mit dem Baum verwachsen, oft noch lange nach ihrem Tod an der gleichen Stelle.

Literatur

Art. IV., XII. 1835. „Discussion on the Luminosity of Fulgora Candelaria, &c., at the Ninety-ninth Monthly Meeting of the Entomological Club“, in: The Entomological Magazine 3, S. 45–57; 105–120.

Caillois, Roger. [1960] 2007. Méduse & Cie. Hg. von Peter Geble. Berlin.

Didi-Huberman, Georges. 2012. Überleben der Glühwürmchen. Übers. von Markus Sedlaczek. Paderborn.

Hogue, Charles L. 1993. Latin American Insects and Entomology. Berkeley. Los Angeles.

Medeiros Costa-Neto, Eralde und Josue Marques Pacheco. 2003. „‚Head of snake, wings of butterfly, and body of cicada‘: Impressions of the lantern-fly (Hemiptera: Fulgoridae) in the village of Pedra Branca, Bahia State, Brazil“, in: Journal of Ethnobiology 23/1, S. 23–46.

Papavero, Nelson und Dante Martins Teixeira. 2017. „Early (17th and 18th centuries) drawings of lantern-flies and mentions of their bioluminescence (Fulgora spp., Hemiptera, Homoptera, Fulgoridae)“, in: Arquivos de Zoologia 48/3, S. 95–113.

Porion, Thierry. 1994. Fulgoridae 1. Illustrated Catalogue of the American Fauna. Venette.

Tippmann, Friedrich F. 1977. „‚Gestattet mir, die Welt zu erleuchten‘. Geschichte der Literatur über eines der merkwürdigsten Tiere“, in: Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österr. Entomologen, 29, 3/4, S. 123–139.

Bildnachweis

„Beachcomber-Collection“ von Jim Golden, jimgoldenstudio.com.

uncode-placeholder

Elisabeth Heyne

Elisabeth Heyne wurde mit einer Arbeit zu den „Wissenschaften des Imaginären. Vom Sammeln, Sehen, Lesen und Experimentieren bei Roger Caillois und Elias Canetti“ promoviert. Sie studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Französische Philologie in Berlin, Córdoba (Spanien) und Paris. Zu ihren Forschungsinteressen gehören zudem die literarische Spieltheorie, die Schnittstelle zwischen Ethnologie und Literatur sowie die deutsche und französische Gegenwartsliteratur.

Was für eine bezaubernde Geschichte! Mit einem etwas unschlüssigen Schluss …

Ihre Spannung verdankt die Erzählung einer Reihe von Gegensätzen. Zu Beginn der Kontrast von alter und neuer Welt, dann die Gegenüberstellung von lebendem Insekt und totem Spezimen. Einen Höhepunkt erreicht sie in den Gemäuern der königlichen Entomologen: Hier trifft ein schillerndes, mythenumranktes, die Phantasie befeuerndes Wesen auf die kalte, klassifizierende Ratio der alten Welt, den ätzenden Verstand alter weißer Männer. Unterstützung in diesem ungleichen Kampf erhält das zierliche Ding lediglich von Sibylle Merian, ebenfalls dem Reich zwischen Phantasie und Wirklichkeit aufgeschlossen.

Doch dann: Nach weiteren Wendungen gelangt die Leuchtzirpe an den Hof eines gewissen Roger Caillois. Doch was der mit dem Insekt im Schilde führt, erfährt man auch nach mehrfachem Lesen nicht. Bringt er es fertig, die Leuchtzirpe endlich zur Ruhe kommen zu lassen – als gleichermaßen reales wie imaginäres Ding? Der Text bleibt die Antwort schuldig – auch darauf, ob sich das Imaginäre nun (gemäß Caillois) sammeln lässt oder nicht.

Vielleicht helfen hier paar klärende Worte zum Begriff des Imaginären bei Caillois weiter, damit die so bezaubernde Episode der Wissenschaftsgeschichte enden kann.

Herzlichen Dank für Ihre Nachfrage. Zu Caillois’ Lektüren der verschiedenen Legenden über die Leuchtzirpe gäbe es noch viel zu sagen; entscheidend ist sicherlich, dass es vor allem Lektüren sind: Er sammelt ja keine Exemplare des Tiers, sondern die Geschichten, die sich darum ranken, und versucht so zu verstehen, wieso es gerade die Leuchtzirpe ist, die ganz verschiedene Forscher*innen faszinierte. Indem er sich mit den Verschiebungen, Trugbildern und Imaginationen befasst, die das Insekt bei denjenigen auslösen konnte, die ihr begegneten, sammelt er das Imaginäre. Denn es besteht für ihn in einer umfassenden und „transversalen“ Struktur, deren Spuren er überall in der Welt findet: In den Imaginationen der Menschen, innerhalb ihrer kollektiven Vorstellungsweisen, genauso aber auch in den Farben und Formen einer aufgeschnittenen Achatknolle. Anders als aktuelle kulturwissenschaftliche Definitionen des Begriffs besitzt das Imaginäre bei Caillois, dem er eine eigene Wissenschaft widmet, aus sich selbst heraus aktivierendes Potenzial, existiert also unabhängig vom Menschen und seinem Bewusstsein. Wenn sich daher bspw. verschiedene menschliche Imaginationen an einem bestimmten Punkt mit auffälligen tierischen Formen und Verhaltensweisen überlagern – wie etwa bei der Leuchtzirpe oder wie beim Kraken –, könne man das Imaginäre gerade an diesen Punkten beobachten, und eben auch sammeln.

Caillois schreibt damit also auch selbst eine kleine Wissenschaftsgeschichte des Imaginären, hinter der sich bei ihm allerdings ein ahistorisches und universales Formenrepertoire verbirgt. Gerade diese Hoffnung muss aber wiederum selbst als Teil einer historischen Wissenschaftskritik verstanden werden.