Das Sammeln, um das es hier geht, ist kein unschuldiges. Es gehorcht nicht der Leidenschaft eines Privatsammlers, der seine Fundstücke abends zufrieden in die Schmetterlings- oder Bierdeckelkollektion einfügt. Stattdessen folgt es dem Willen, das Schicksal ganzer Bevölkerungen mit Hilfe großer Zahlen zu lenken. Es ist ein Kind des 19. Jahrhunderts – eine Folge des Glaubens an die Statistik und an die Planung. Und es bestimmt noch immer unsere Gegenwart.

Die Entfesselung des rechnenden Geistes

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts begannen die europäischen Staaten, sich im Medium der Zahl zu begreifen. Ein greifbares Bild der Realität vermittelten nun nicht mehr Gott oder König, sondern die numerische Erfassung der Bürger, der Geburten, der Todesfälle und Eheschließungen. Modernes Regieren war zu einem Projekt der Datensammlung geworden. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es nahezu keinen Lebensbereich mehr, der nicht von der Statistik erfasst wurde. Wie Lumpensammler schwärmten die Empiriker aus, um disparate Dinge und Beziehungen in berechenbare Einheiten zu überführen und diese in den staatlichen Verwaltungen anzuhäufen. Sie verwandelten den alltäglichen Unrat in kostbare Informationen.

Wie Lumpensammler schwärmten die Empiriker aus …

Die neuzeitlichen Statistiker verfuhren wie einst Jäger und Sammler, die Vorräte für die unsichere Zukunft anlegten. Ihre Art der Vorsorge bestand im Zusammentragen von sozialen Tatsachen, auf deren Grundlage sich gesellschaftliche Entwicklung vorhersagen und planen ließ. Neben demographischen Angaben wurde aber auch Intimes wie Abseitiges in Zahlensammlungen organisiert. Unzustellbare Briefe, die Vorlieben der feinen Leute, die psychische Verfassung von Findelkindern, die Stimmungslage der arbeitenden Klasse – alles wurde in endlosen Registraturen zu quantifizierbarer Aktensubstanz.

Die Geburt der Bevölkerung

Die Leidenschaft für Quantifizierung ließ neue Disziplinen wie die „Policeywissenschaft“, die Buchhaltungslehre und die Politische Arithmetik entstehen. Postämter und Zollvereine erhoben genauso Daten über Menschen und deren Bewegungen wie Versicherungen und Schulen. Als Datenlawinen wie Naturgewalten hereinbrachen, zentralisierten und bändigten die jungen Nationalstaaten die Informationen in statistischen Ämtern. Mit ihnen erwuchs der Gesellschaft ein neues Organ: ein Sensorium der Ferne. Die Ämter waren, wie der statistikbegeisterte Soziologe Gabriel Tarde 1890 bemerkte, zu „sozialen Augen und Ohren“ mutiert, die weiter als jeder Mensch zu sehen und zu hören vermochten. Sie konnten beliebige Komplexitäten auf Zahlentabellen reduzieren und vertraten den Anspruch, so das maßlose Chaos und Gewimmel der Realität überschaubar zu machen.

Die stille Revolution der Statistik erschuf einen Gegenstand, den es zuvor nicht gegeben hatte: die Bevölkerung. Mit ihr ist weder ein Volk gemeint, das sich auf eine gemeinsame Vergangenheit bezieht, noch ein Verein, der die Interessen seiner Mitglieder bündelt. Die Bevölkerung ist ein Produkt des Messens und Klassifizierens: In ihrer Existenz ist sie von der aktuellen Datenlage abhängig. Die staatlichen Regierungen orientierten sich nicht mehr an Moral und universalen Werten, sondern an diesem neuen statistischen Körper. Es ging ihnen fortan darum, „das Geschick der Bevölkerung zu verbessern, ihre Reichtümer, ihre Lebensdauer, ihre Gesundheit zu mehren“ – wie Michel Foucault es auf den Punkt brachte (Foucault 2004: 157).

Die stille Revolution der Statistik erschuf einen Gegenstand, den es zuvor nicht gegeben hatte: die Bevölkerung.

Doch mit der Bevölkerung entstand auch etwas anderes: Ein neuer Sinn für Normalität eroberte das Denken. Der Durchschnittsmensch nahm seinen Platz mitten in der Gesellschaft ein und forderte seine Mitmenschen auf, ihr Leben nach seinem Maßstab neu auszurichten. Der belgische Astronom und Mathematiker Lambert Adolphe Jacques Quetelet wirkte – unheilbar mit dem Fieber der Statistik infiziert – als eifriger Geburtshelfer dieses Umbruchs.

Soziale Physik

Als einer der aktivsten Forscher seiner Zeit fördert er Mitte des 19. Jahrhunderts den wissenschaftlichen Austausch in Europa. Karl Marx und Charles Darwin diskutieren seine Schriften – wenn auch nicht immer zustimmend. Im Unterschied zu diesen taucht Quetelets Name heute allerdings nur noch in den Randspalten der Wissenschaftsgeschichte auf. Dabei prägt er unsere Vorstellungen von Normalität, vom Durchschnittsmenschen und vom Idealgewicht bis heute.

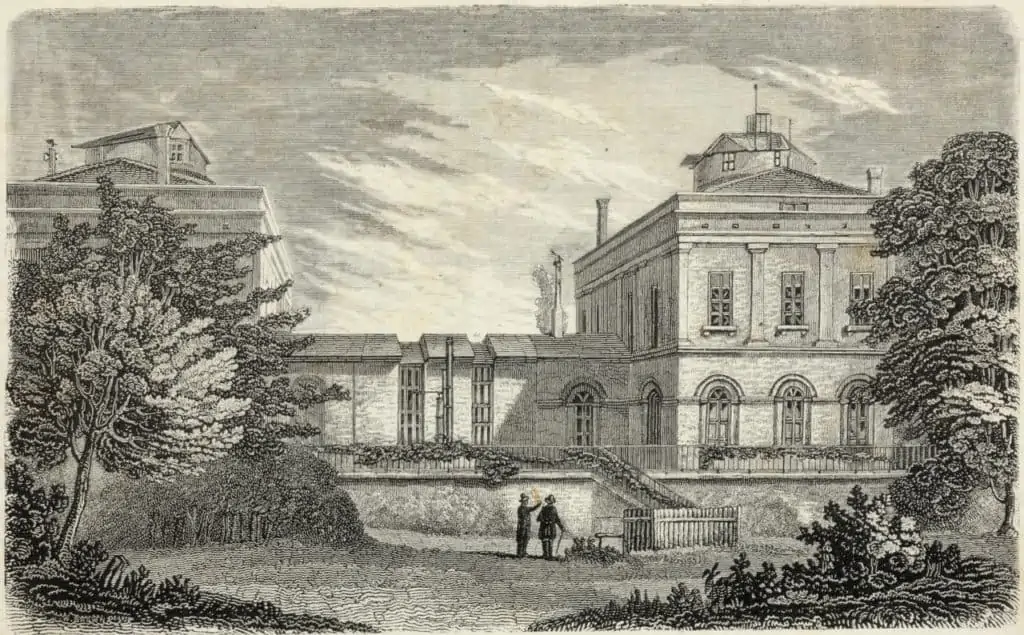

Neben seiner Tätigkeit als Professor der Astronomie und Mathematik ist Quetelet maßgeblich am Aufbau der königlichen Sternwarte in Brüssel beteiligt. Als Staatsdiener arbeitet er zugleich an diversen statistischen Fragen. Seine unterschiedlichen Interessen verfolgt er mit ein und demselben Verfahren, derselben übergreifenden Methode: Jeder Erkenntnissuche stellt der Mathematiker das Sammeln quantifizierbarer Erfahrungswerte voran. Den Dingen kommt man ihm zufolge nicht durch Logik oder Intuition auf die Spur, sondern durch das unablässige und akribische Anhäufen von Informationen. Quetelet verschiebt also den Fokus darauf, was vor dem wissenschaftlichen Räsonieren steht: Masse, Material und Methode.

Als Statistiker, der auf ein umfassendes Konvolut an Geburts- und Sterbelisten, Urkunden und Akten zugreifen können muss, um Aussagen über die Gesellschaft zu machen, ist Quetelet auf internationale Zusammenarbeit angewiesen. Statistische „Bureaus“, Schulen, Kranken- und Waisenhäuser, Militärakademien, aber auch Gefängnisse gewähren ihm Einblicke in ihre Erhebungsapparate. Jede der Schriften Quetelets erzählt so auch vom anspruchsvollen „networking“, das seiner wissenschaftlichen Arbeit vorausgeht. Der idealtypische Wissenschaftler im Quetelet’schen Sinne ist ein Sammler, ein Verwalter und ein Monteur von Daten.

Der idealtypische Wissenschaftler im Quetelet’schen Sinne ist ein Sammler, ein Verwalter und ein Monteur von Daten.

Wie die zeitlich parallelen Sammlungsbestrebungen in der Anthropologie, Pathologie oder Physiologie ging es auch Quetelet um die Vermessung des Menschen. Darunter wollte er aber gerade nicht das individuelle und einzigartige Subjekt verstanden wissen, sondern den Menschen in seiner massenhaften Assoziation. Die wahren Bestimmungsgründe der menschlichen Existenz lagen für den Statistiker in den Gesetzen des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Sein Hauptwerk Über den Menschen und die Entwicklung seiner Fähigkeiten (franz. 1835, dt. 1838) ist eine riesige Ansammlung verfügbarer statistischer Erfassungen des Menschen. Was Quetelet auf der Grundlage dieser Messwerte zu körperlichen, geistigen und moralischen Fähigkeiten des Menschen entschlüsselte, ist die für seine Zeit ungeheure Erkenntnis, dass die Gesellschaft festen Regelmäßigkeiten unterworfen ist, wie die Gesetze der Natur.

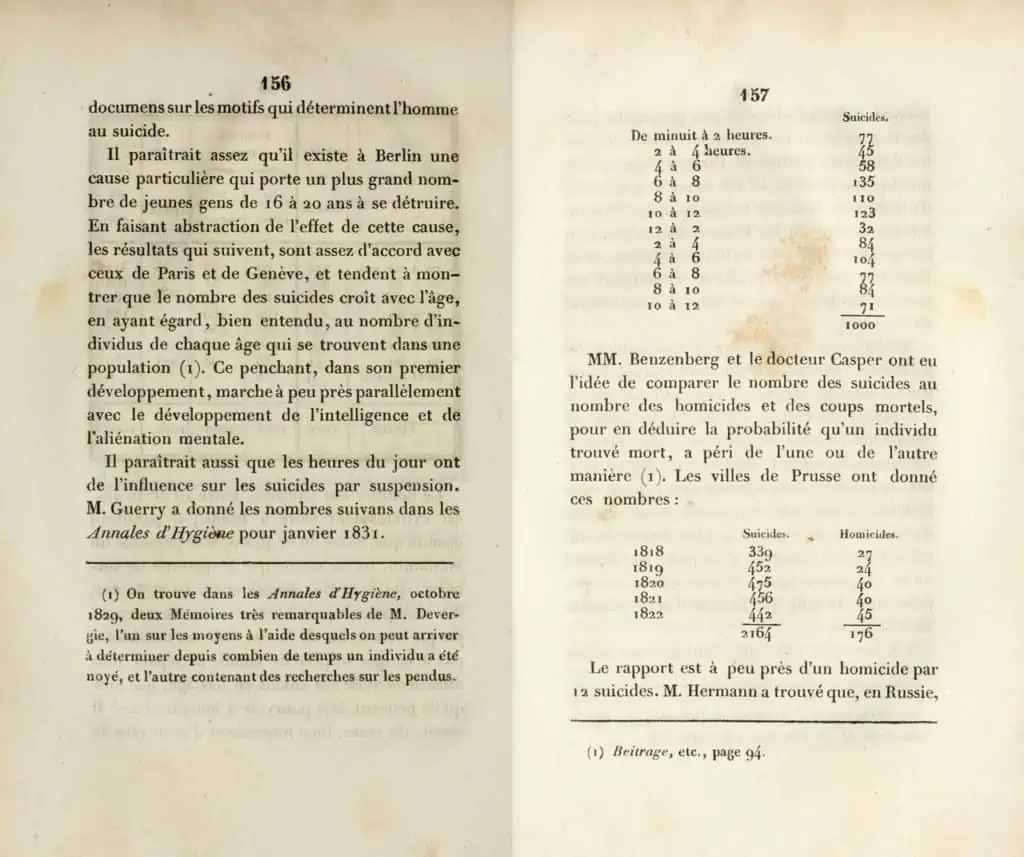

Der Mensch entpuppt sich unter Quetelets methodischem Zugriff als Sammelsurium berechenbarer Gesetzmäßigkeiten, ohne souveränes Bewusstsein. Seine vor Zahlen und Tabellen überquellenden Schriften wollen den Beweis antreten, dass nichts der individuellen Entscheidungsfähigkeit überlassen ist: weder Mord noch Ehebruch, weder Suizid noch Duell. Gegen die vermeintliche Willensfreiheit sprechen die immer gleichen Verteilungshäufigkeiten:

„Die Gesellschaft birgt in sich die Keime aller Verbrechen, die begangen werden sollen, zugleich mit den zu ihrer Vollführung nothwendigen Gelegenheiten. Sie ist es gewissermassen, die diese Verbrechen vorbereitet, und der Schuldige nichts als das Werkzeug, das sie vollführt“ (Quetelet 1838: 7).

Die Gesellschaft lässt menschliche Handlungen zu denselben Zeiten, an denselben Orten, unter denselben Umständen immer und immer wieder sich ereignen. Quasi hinter dem Rücken der Menschen vollzieht sich Gesellschaft also wie Natur – nach eigenen Gesetzmäßigkeiten. Quetelet bezeichnete sein Forschungsprogramm denn auch als Soziale Physik.

Was ist „die Bevölkerung“? In Quetelets Schriften ist sie ein Produkt gesammelter Daten, allerdings nicht im Sinne eines starren Setzkastens, in dem Zahlendinge in Reih und Glied angeordnet sind. Vielmehr ist sie eine flexible Konstruktion, die dynamisch auf Veränderungen der sozialen Wirklichkeit reagiert. Sie ist ein Modell, das unsichtbare Strukturgesetze sichtbar macht. Deshalb war Quetelet so nachhaltig von der Statistik fasziniert: Für ihn ist sie keine tote Zahlenmasse, sondern ein pulsierendes Aktengeflecht, das die Ausmaße menschlicher Beziehungen und Bewegungen zeigt und als augenfälliger Beweis einer Bevölkerung dient, die nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten organisiert ist.

Der Durchschnittsmensch

Einen bleibenden Platz in der Wissenschaftsgeschichte verschaffte sich Quetelet mit der Konstruktion einer Figur, die gleichermaßen mathematisches Theorem wie Kollektivmetapher der modernen Menschheit ist: der homme moyen, der alle statistischen Mittelwerte einer spezifischen Population bündelt und deshalb als gesellschaftliche Leitgröße dienen kann:

„Der Mensch, wie ich ihn hier betrachte, ist in der Gesellschaft dasselbe, was der Schwerpunkt in den Körpern ist; er ist das Mittel, um das die Elemente der Gesellschaft oszilliren; er ist, wenn man so will, ein fingirtes Wesen, bei dem alle Vorgänge den in Beziehung auf die Gesellschaft resultirenden mittleren Ergebnissen entsprechen werden. Wenn man die Grundlagen einer Physik der menschlichen Gesellschaft einigermassen feststellen will, so muss man den Menschen von diesem Gesichtspunkte auffassen, ohne sich mit den besonderen Fällen … aufzuhalten“ (Quetelet 1838: 15).

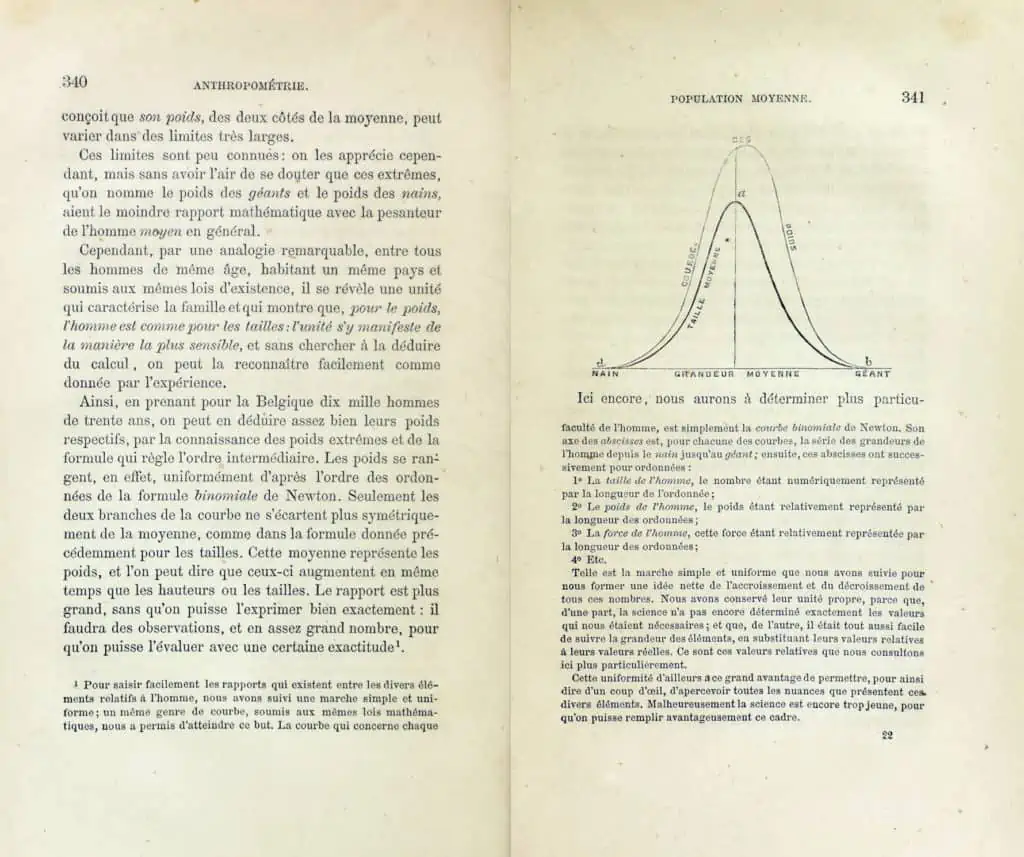

Durchschnittswerte stellen für Quetelet den Inbegriff statistischer Schönheit dar, denn sie gleichen die störende Streuung von Abweichungen aus. Normalität wird damit zu einer erstrebenswerten Größe. Mit seiner Idee des homme moyen beeinflusst der belgische Statistiker auch noch unser heutiges Verständnis von „Normalität“. Vor der statistischen Dauerbeobachtung galt als normal, was sich in das enge Korsett sozialer Normen fügte. Dieser „Protonormalismus“, so der Literaturwissenschaftler Jürgen Link (1997), sei unter anderem durch Quetelets Forschungen einem „flexiblen Normalismus“ gewichen, der Normalitäten permanent neu generiert und die eigene Abweichung davon überwacht. Normal ist also, was nicht zu weit links oder rechts einer Kurve liegt.

Wie sehr Quetelets Berechnungen von Durchschnittswerten noch das heutige Empfinden von Normalität prägen, macht der Body-Mass-Index deutlich: Dieser ist keine Erfindung einer fitnessbegeisterten postindustriellen Gesellschaft, sondern ein Resultat der Quetelet’schen Körpervermessung des Durchschnittsmenschen im 19. Jahrhundert (vgl. Abbildung oben).

Sammle und herrsche

Quetelets Vision einer immer stärkeren Zentralisierung von Informationsquellen verweist auf Probleme, die sich auch bei modernen Datenbanken stellen, denn schon zu seiner Zeit läuft die Datenakkumulation Gefahr, in nutzlose Informationsflut zu kippen. Den Ämtern fehlt es bald nicht mehr an statistischem Material, wohl aber an sinnvollen Gebrauchsordnungen. Sie müssten einen selektiven Zugang zu allen gesammelten Daten gewähren – einen Zugriff, der nicht wie die großformatigen Tableaus und Tabellen der Enzyklopädien alles auf einmal präsentiert, sondern ein spezifisches Datum gezielt auffindbar macht.

Mit Blick auf heutige digitale Infrastrukturen ist die Frage nach der Logistik des Sammelns erneut aufgekommen. Big Data ist so gesehen nur die jüngste Neuauflage des alten Problems, wenn die Frage verhandelt wird, wer auf das Sensorium der Ferne zugreifen darf, um mehr sehen und hören zu können als andere. Aus dem Verteilungskampf um den immateriellen Datenvorrat könnten gerade die „Vereinigten Daten“ (Staun 2013) als künftige Weltmacht hervorgehen. Nur bedarf es für das Anlegen dieses Vorrats mittlerweile nicht mehr der amtlichen Lumpensammler: Das Nutzerverhalten garantiert selbst eine unendliche Zufuhr an Rohmaterial.

Auf dem Boden digitaler Infrastrukturen ist die Frage nach der Logistik des Sammelns erneut auf die Tagesordnung getreten. Das Politikum Big Data ist letztlich die jüngste Neuauflage des alten Problems, wer auf das Sensorium der Ferne zugreifen darf, um mehr sehen und hören zu können als andere. Im Verteilungskampf um das immaterielle Öl stehen gerade die “Vereinigten Daten” (Staun 2013) im Verdacht, als künftige Weltmacht hervorzugehen. Nur bedarf es mittlerweile nicht mehr der amtlichen Lumpensammler, denn das Nutzerverhalten selbst garantiert für eine unendliche Zufuhr an Rohmaterial.

„die Kunst, nicht dermaßen registriert zu werden“

Eines Tages, so träumte Quetelet, werde es üblich sein, dass jeder für sich ein Verzeichnis seiner körperlichen Aktivitäten pflegt, um die eigene Lebensführung an den Normalzuständen des homme moyen auszurichten (Quetelet 1838: 571). Dass nunmehr jegliche Mikroaktivität vom Pulsschlag bis zur Verweildauer auf Pornoseiten Sammlerwert genießt und in den Datenbanken weniger Unternehmen zusammenfließt, hat heute jedoch den Ruf nach Gegenmitteln laut werden lassen.

Auf eine Politik der Zerstreuung setzen beispielsweise Kartellämter, wenn sie das expansive Sammeln und Verknüpfen diverser Datenquellen bekämpfen, was zur Geschäftsgrundlage der heutigen Marktmonopolisten gehört. Auch das Zweckbindungsprinzip im Datenschutz möchte die freigesetzten Personeninformationen an jenen Orten belassen, an denen sie erhoben wurden. Es will so übergreifenden Archiven vorbeugen, die unterschiedliche digitale Spuren zu einem vollständigen Personenprofil zusammenschließen.

Hoch im Kurs steht heute auch eine Ethik der Datensparsamkeit. Sie fordert das Recht ein, die eigenen Daten nicht sammeln zu lassen. Ihre Kritik versteht sie – um Michel Foucaults Maxime leicht abgewandelt zu zitieren – als „die Kunst, nicht dermaßen registriert zu werden“ (Foucault 1992: 12).

Literatur

Foucault, Michel. 1992. Was ist Kritik? Berlin.

Foucault, Michel. 2004. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I. Frankfurt am Main.

Link, Jürgen. 1997. Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird. Opladen.

Quetelet, Adolphe. 1838. Über den Menschen und die Entwicklung seiner Fähigkeiten oder Versuch einer Physik der Gesellschaft. Stuttgart.

Staun, Harald. 2013. „Die Vereinigten Daten“, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 28 (14.07.2013): 37.

Tarde, Gabriel. 2017 [1890]. Die Gesetze der Nachahmung. Frankfurt am Main.

Bildnachweis

„Vintage-videogames“ von Jim Golden, jimgoldenstudio.com.

uncode-placeholder

Angelika Schwarz

Angelika Schwarz hat Soziologie, Philosophie und Politikwissenschaften an der LMU München studiert. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich mit der Entstehung der Soziologie aus dem rechnenden Geist der Statistik bei Adolphe Quetelet und Gabriel Tarde. Sie lebt in München und rezensiert nebenbei Bücher auf https://nilpferdkoenige.wordpress.com/.

Ergänzend sollte noch auf Jürgen Links grundlegende Abhandlung „Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird“ hingewiesen werden. So geht der Autor von der These aus, dass Normalität ein Dispositiv im Sinne Foucaults sei, das sich erst im Lauf des 18. Jahrhunderts entwickelt und im Verlauf des 19. Jahrhunderts vollends ausgebildet habe. Dabei unterscheidet Link zwei Varinaten dieses Dispositivs: einen Protonormalismus, der enge Grenzen für Verhalten festsetzt und auf Abweichungen mit Strafen reagiert, sowie einen flexiblen Normalismus, der sich an statistischen Verfahren orientiert.

Normalität ist damit eine dynamische Kategorie und als solche streng von Normativität zu unterscheiden. So hat Link zufolge die entstehende Statistik und dabei insbesondere die Gauß’sche Glockenkurve (also die sog. „Normalverteilung“) den flexiblen Normalismus vorangebracht, der auf eine „maximale Expandierung und Dynamisierung der Normalitäts-Zone“ abzielt. Danach werden möglichst breite Übergangszonen zwischen Normalität und Anormalität geschaffen, was einerseits die Angst vor dem „Nicht-Normal-Sein“, andererseits eine Angst vor der Durchschnittlichkeit und Mittelmäßigkeit hervorruft, die darin mündet, die Normalität zu durchbrechen.

Ob sich Quételet, wenn er „Anormalität“ als Abweichung vom Konstrukt seines mittleren Menschen („homme moyen“) oder von dessen durchnittlichen Fähigkeiten beschreibt, doch eher in eine protonormalistische Statistik einreiht, soll hier offenbleiben.

Im Zusammenhang mit der Big-Data- und Überwachungsgesellschaft spricht man eher selten von Voyeurismus. Eine Pointe in Bezug auf Quetelet liegt darin, dass sich seine wohl auch moralisch motivierten Bemühungen zur Normierung der Gesellschaft im Falle des Voyeurismus in ihr Gegenteil verkehrt haben. Voyeurismus, durch Quetelets Methoden erst gesellschaftlich sichtbar gemacht, hatte im 19. Jh und der Folgezeit sicher den Status des Abnormen, d.h. nicht der Norm entsprechend oder auf negative Weise nicht der Norm entsprechend. Heutzutage ist Voyeurismus zur Norm geworden, sogar technologisch standardisiert. Dabei hat sich das individuelle und kollektive Imaginäre in Sensoren, Computeranlagen und Netzwerken etc. als Artefakte so in Massen materialisiert, dass es dem Einzelnen unmöglich ist sich zu entziehen, da er dazu die Gesamtheit der Geräte zerstören müsste, was unmöglich ist. Voyeuristischer Akteur ist am Ende nicht mehr der Mensch (der zum Objekt des Voyeurismus geworden ist), sondern künstliche Intelligenz, vielleicht das Prinzip selber, animiert in unzähligen materiell-imaginären Maschinen.