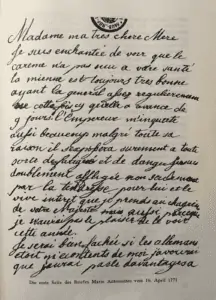

Die österreichische Prinzessin Maria Antonia ist gerade einmal 14 Jahre alt, als sie den französischen Thronerben Louis-Auguste heiraten soll. Der Versailler Hof mit seinem strengen Regelwerk ist eine Herausforderung für das junge Mädchen, aber auch sie hat ihren eigenen Kopf. Sie weigert sich, Madame Du Barry zu grüßen. In ihren Augen hat die Mätresse des Königs Ludwig XV. die Gunst royaler Achtung nicht verdient. Der König ist verärgert und Marie Antoinette gefährdet ihre Stellung am französischen Hof. Ein Brief bringt die junge Dauphine 1771 wieder auf Kurs:

„Man muß seine Rolle zu spielen verstehen, wenn man geachtet werden will. Sie können es, wenn Sie sich ein wenig zusammennehmen und befolgen wollen, was man Ihnen anrät. Wenn Sie sich treiben lassen, sehe ich großes Unglück für Sie voraus.“ (Christoph 1958: 57).

Autorin der eindringlichen Worte ist Marie Antoinettes Mutter, Maria Theresia. Seit mehr als dreißig Jahren herrscht sie souverän über Österreich, Ungarn, Kroatien und Böhmen. Und sie sichert ihre Machtposition geschickt durch die Vermählung ihrer Kinder an andere europäische Höfe. Marie Antoinettes Verheiratung an den mächtigsten Hof der Zeit, bedeutet für sie den größten Triumph. Im nachlässigen Verhalten ihrer Tochter sieht sie deshalb ihre neu geknüpften Beziehungen zu Frankreich gefährdet und rügt sie postalisch: „Ich will dem vorbeugen und beschwöre Sie, den Weisungen einer Mutter zu folgen, die die Welt kennt und ihre Kinder vergöttert.“ (ibid.).

Wenn, wie Max Weber (1922: 651) behauptete, Akten die Grundlage bürokratisch-zentralistischer Herrschaft seien, dann schafft der Brief ein Jahrhundert zuvor die Voraussetzung dafür. Das Zeitalter des 18. Jahrhundert ist dominiert von einer exzessiven Briefkultur und wird rückblickend als Jahrhundert der Briefe bezeichnet. Vom Schreibtisch aus kommuniziert man mit der Welt, berichtet Persönliches, tauscht wissenschaftliche Überlegungen aus, reflektiert Politik und Tagesgeschehen und gibt Instruktionen. Macht erlangt man nur, wenn man sich vernetzt. Das gilt heute noch wie damals. Und Maria Theresia weiß das Kommunikations- und Machtmedium ihrer Zeit zu nutzen.

Mehr als tausend Briefe verfasst die Monarchin: an Staatsoberhäupter, Staatsdiener und Botschafter. Vor allem aber schreibt sie an ihre 16 Kinder. In diesen macht sich eine transgressive Regierungsform bemerkbar, die ins Intimste vordringt und es in den Dienst der Politik stellt. Doch wer Herrschaft so tief unter die Haut bringt, braucht dafür psychologische Raffinesse. Maria Theresia erfindet hierzu die Rolle der Mutter neu: Liebe, Nähe und Zuneigung nutzt sie, um ihren politischen Willen über persönliche und körperliche Grenzen hinweg durchzusetzen. Damit entwirft sie eine Form weiblicher Regentschaft, die den eigenen und die Körper ihrer Kinder zu einer staatlichen Körperschaft umgestaltet.

Die drei Körper der Königin

Maria Theresia setzt ihr Ehe- und Familienleben zeitlebens in Szene. Was die Geschichtsschreibung lange als Zeichen einer intimen Bürgerlichkeit deutete, verstehen jüngere Arbeiten, die anlässlich des 300. Geburtstags der Herrscherin erschienen sind, als gezielte politische Inszenierung (Badinter 2016, Lau 2016, Stollberg-Rilinger 2017). Maria Theresia ist sich, so die Autoren, ihrer politischen Position genauso bewusst wie ihrer Rolle als Frau. Die Studien veranschaulichen, wie Maria Theresia gezielt von sich das Bild einer Landesmutter entwirft, um mit Hilfe ihrer „mütterlichen“ Fürsorge und Erziehung politische Ziele zu erreichen: Allianzen zu stiften, Reformen durchzusetzen und die Monarchie zu verstetigen.

Die feministische Philosophin Élisabeth Badinter analysiert die eigenartig maternale Macht mithilfe der berühmten These vom doppelten Königskörper des Historikers Ernst Kantorowicz (1957). Demzufolge verfügt ein König über zwei Körper: einen sterblichen „body natural“ einerseits, einen symbolischen „body politic“ andererseits. Englische Kronanwälte nutzten zur Regierungszeit Elisabeths I., so Kantorowicz, das Double, um die königliche Hoheitsgewalt über den Tod hinaus zu erhalten: Stirbt der Amtsinhaber, bleibt der König am Leben – er bedarf lediglich eines neuen sterblichen Körpers. „Der König ist tot. Lang lebe der König!“

Maria Theresias Briefwechsel mit ihren Kindern lässt die Spannungen zwischen den differenten Körpern unschwer erkennen. Selbst ihre Kinder changieren in der Anrede zwischen „très chère mère“ und „votre majesté“ – je nachdem, ob sie den natürlichen oder politischen Körper von Maria Theresia adressieren.

Im natürlichen Körper der Frau erkennt Badinter aber noch einen dritten: den der Mutter. Ihm obliegt nicht nur, die Dynastie um Nachkommen zu bereichern, sondern auch, die Macht als einen Familienkörper zu repräsentieren. Entsprechend häufig zeigt sich Maria Theresia mit ihrer Familie am Hof oder lässt sich im Kreis ihrer Liebsten abbilden.

Dass eine derartige Koppelung von maternalen und herrschaftlichen Interessen die Beziehung von Mutter und Kinder vor eine Zerreißprobe stellt, scheint vorprogrammiert. Auch Badinter legt deshalb mit einer jüngst erschienenen Studie nach und beleuchtet die „Konflikte einer Mutter“, die zugleich einflussreichste Herrscherin des aufgeklärten Absolutismus ist (Badinter 2021). Denn obgleich sich Maria Theresia um ihre Kinder sorgt, zwingt sie sie in ein Korsett, das ihnen die Luft für jede psychische und körperliche Selbstbestimmung nimmt. Letztlich müssen es sich die Kinder via Briefpost gefallen lassen, dass ihre leiblichen Körper zugunsten eines politisch repräsentativen Familien- oder Mutterkörpers enteignet werden.

Obgleich sich die Mutter um ihre Kinder sorgt, zwingt sie sie in ein Korsett, das ihnen die Luft für jede psychische und körperliche Selbstbestimmung nimmt.

Im Korsett der Monarchin

Karoline, das 13. Kind, wird von Maria Theresia nach Neapel mit König Ferdinand verheiratet. Einem als ungebildet und ungepflegt bekannten Wüstling. Nach der Hochzeitsnacht berichtet Karoline, sie würde lieber sterben, als dergleichen nochmals zu erleben. Deshalb lässt ihr Maria Theresia eine umfangreiche „Instruktion“ zukommen, deren erster Absatz bereits deutlich macht, welcher Körper welche Pflichten zu erfüllen hat:

„Ihre zukünftige Stellung … muß unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden: der eine betrifft Ihre Ehe und der andere Ihre Eigenschaft als Souveränin. Ich werde versuchen, sofern es mir meine zärtliche Liebe zu Ihnen und meine Lebenserfahrungen eingeben, Ihnen wenigstens die Hauptgrundsätze über diese beiden Gegenstände zu geben. … Ich fange an mit Ihren Pflichten als Königin und als Gattin und lasse zum Schluß die folgen, die sich auf Ihr Privatleben beziehen“ (Arneth 1881: 32f.).

In all den Unterweisungen erkennt man die Sorge einer Mutter, die weiß, dass ihre Tochter als Opfer der eigenen Heiratspolitik eine harte Zeit vor sich haben wird. Gleichwohl fordert Maria Theresia unbedingten Gehorsam und gewissenhafte Erfüllung all jener Pflichten ein, die dem verstaatlichten Körper einer verheirateten Souveränin auferlegt sind.

Auch Marie Antoinettes leiblicher Körper steht unter strengster Beobachtung. Maria Theresia ordnet eine monatliche Korrespondenz an, um die Tochter aus der Ferne im Auge zu behalten und sie in allen Belangen zu unterrichten – angefangen von der Haltung in der Kirche, über den angemessenen gesellschaftlichen Umgang bis hin zu ihrer Figur:

Man findet, daß Sie gewachsen sind und zugenommen haben. Wenn Sie mich nicht durch das Fischbeinkorsett, das Sie tragen, beruhigten, hätte mir dieser Umstand Sorge gemacht, weil ich fürchte, daß Sie, wie man im Deutschen sagt, ‚auseinandergehen und schon die Taille wie eine Frau haben, ohne es zu sein‘. Ich bitte Sie, sich nicht gehen zu lassen und zu vernachlässigen“ (Christoph 1958: 27).

Die intime Nachfrage nach der richtigen Unterwäsche ist für die Übermutter politisch brisant. Denn sie gilt nicht einfach der Sorge um den sich ausbildenden Frauenkörper, sondern dem Repräsentationskörper einer künftigen Monarchin. Nachlässigkeiten im Aussehen und Auftreten sind deshalb unverzeihlich. Umso verärgerter ist Maria Theresia über die Weigerung ihrer Tochter, das grand corps, ein der Dauphine vorbehaltenes, überaus steifes Korsett zu tragen.

Transgressionen

Damit nicht genug. So ist Marie Antoinette aufgefordert, neben ihrem Beichtverhalten auch ihre Regelblutung per Brief zu protokollieren. Der im Brief verwendete Code-Name la général für die monatliche Blutung ist dabei bezeichnend. Es geht nicht um ein gesundheitliches als vielmehr um ein dynastisches Interesse. Über die Generalin siegt die Mutter. Ganz im Sinne Badinters soll der zukünftige Mutter-Körper Marie Antoinettes über sich selbst hinauswachsen: mit Enkelkindern für Maria Theresia und die Länder Europas.

Nach Marie Antoinettes Vermählung mit dem Dauphin bleibt die ausbleibende Schwangerschaft beherrschendes Thema der Korrespondenz. Besonders die Situation des „lit à part“, der getrennten Ehebetten, macht der Mutter Sorgen: „Ich bedaure es, daß es der König nicht liebt zu zweit zu schlafen“ (Christoph 1958: 225). Zärtlichkeiten und Schmeicheleien, Sanftmut und Geduld seien, so die Monarchin, die Mittel, um den jungen und schüchternen Louis XVI. aus der Reserve zu locken.

Maria Theresia bietet sich ihrer Tochter als „intime Freundin“ und Vertraute an, der man noch mehr als einer „zärtlichen Mutter“ sein Herz ausschütten könne. Dieses aus der Empfindsamkeit entlehnte Vokabular der Nähe, Zärtlichkeit, Innerlichkeit, Freundschaft und Herzensliebe nutzt Maria Theresia, um mit emotionaler Nähe politische Interessen durchzusetzen.

Es sind Maria Theresias emotional-schriftliche Raffinessen, mit denen sie ihre Kinder an sich bindet und gleichzeitig verpflichtet. „Gerade diese Sprache der emotionalen Nähe“, so die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger (2016: 804), „machte es für den Briefpartner zur emotionalen Pflicht, seinerseits vollkommen offen und ehrlich zu sein und nichts zu verschweigen.“

Doch mit Vertrautheit und Nähe gehen Entgrenzungen aller Art einher: Ob Beischlaf, Regelblutung oder die Figur der Kinder – kein Thema bleibt von Maria Theresia unberührt. Mit Hilfe ihrer Briefe greift die Monarchin in das Leben und Denken ihrer Kinder ein, ihre Worte gehen diesen buchstäblich unter die Haut. Die intime Schreibweise verschafft Maria Theresia eine autoritäre Präsenz über ihren eigenen Hof hinaus und erlaubt ihr, den erweiterten monarchischen Familienkörper zu lenken und zu steuern.

Rebellionen

Dennoch gibt es Momente, in denen die Kinder rebellieren. Vor allem zwischen der Mutter und dem Thronfolger entfachen immer wieder harte Wortgefechte. Joseph II., der nach dem Tod seines Vaters zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und zusammen mit Maria Theresia Co-Regent über die habsburgischen Erblande wird, erzürnt es, dass ihm seine Mutter die Mitregentschaft nur nominell überträgt, ihm jedoch keine wirklichen Aufgaben zukommen lässt. Das sorgt für Zündstoff zwischen Mutter und Sohn. Joseph weigert sich daraufhin die offiziellen Regierungspapiere gemeinsam zu unterzeichnen. Maria Theresia, empört über so ein Verhalten, bittet den Sohn nicht zum Gespräch, sondern zückt die Feder:

„Ich hoffe immer noch, dass Ihr Herz es fühlt, aber Ihre Sturheit und Ihre Vorurteile werden das Unglück Ihrer Tage sein, momentan sind es meine. … Gott allein, weiß, was ich leide.“ (Arneth 1867: 236).

Maria Theresia kann geradezu als Meisterin der affektiven Lenkung verstanden werden. Dabei bedient sie sich der Rhetoriklehren ihrer Zeit, die sich der Psychagogie – der sprachlichen Evokation und Steuerung der Gefühle – verschrieben haben. Joseph lenkt am Ende ein und unterzeichnet widerwillig die Papiere.

Unterhalb von Rhetorik und Theatralik offenbart die Stelle erneut das eigentümliche Überschreiten von Grenzen: Obwohl Maria Theresia in einem ersten Schritt Sturheit und Vorurteile ihrem Sohn zu Lasten legt, macht sie sich in einem zweiten die Folgen dieser Schwächen zu eigen. Sie, die allverantwortliche Monarchin, ist letztlich dazu auserwählt, das Unglück des Sohnes zu ertragen.

Während Maria Theresia ihren Töchtern den Körper entwindet und ihn in Dienst ihrer Heiratspolitik stellt, entbindet sie ihren Sohn seines Urteilsvermögens und überantwortet es ihrer eigenen Staatsräson.

Fazit

Kaum ein anderes Medium ist wie der Brief imstande, Intimes und Politisches so geschickt zu verstricken. Der Brief ermöglicht über die Distanz hinweg eine vertrauliche Kommunikation zwischen zwei Menschen und rahmt diese in eine zeremonielle Form durch Anrede, Schlussfloskel, Höflichkeitsformen etc. Dabei gab es bis ins 18. Jh. hinein feste Regeln für den Aufbau und Schreibstil eines Briefes, die erst durch die neu entdeckte Innerlichkeit aufgebrochen werden. Nun ist es möglich, sich in einer freieren und intimeren Form auszutauschen und auch das persönliche Empfinden zu beleuchten.

Maria Theresia nutzt diese intim mediale Infrastruktur, ergänzt sie zusätzlich um die Tradition der apostolischen Briefe, um auf diese Weise moralische Instruktionen, Ermahnungen, Unterweisungen an ihre Kinder zu richten. Sie sichert sich damit die moralisch-emotionale Verpflichtung ihrer Kinder und lenkt das Geschehen aus der Ferne. Weibliche Herrschaft wird mit Hilfe des mütterlichen Briefes entfaltet, der den Kindern die maternale Macht inkorporativ einzuschreiben weiß. Maria Theresia versteht es wie keine andere, sich dieser medial-affektiven Steuerung zu bedienen.

Literatur

Arneth, Alfred Ritter von. 1881. Briefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder und Freunde. 4 Bände. Wien .

Badinter, Élisabeth. 2017. Maria Theresia. Die Macht der Frau. München.

Badinter, Élisabeth. 2021. Les conflits d’une mère. Marie-Thèrès d’Autriche et ses enfants. Flammarion.

Christoph, Paul. 1958. Maria Theresia und Marie Antoinette. Ihr geheimer Briefwechsel, hg. und ins Deutsche übertragen von Paul Christoph. Wien.

Kantorowicz, Ernst. 1957. The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton.

Lau, Thomas. 2016. Die Kaiserin. Maria Theresia. Wien.

Stollberg-Rilinger, Barbara. 2017. Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine Biographie. München.

Weber, Max. 1922. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen.

uncode-placeholder

Sarah Maria Teresa Goeth

Sarah Maria Teresa Goeth ist Literaturwissenschaftlerin. Sie studierte an den Universitäten München und Passau. Jüngst hat sie ihre Dissertation zur Figur der Analogie bei Kant, Novalis und Goethe eingereicht. In ihrem neuen Forschungsprojekt geht sie dem Gemeinsinn (sensus communis) von der Antike bis zur Gegenwart nach.

Wenn ich mich an mein eigenes Germanistikstudium zurückerinnere, konnte mich die Literaturwissenschaft damals noch nicht hinterm Ofen hervorlocken. Ich vertraute lieber der „exakteren“ Linguistik. Hätte ich allerdings bei der Autorin obigen Artikels studieren dürfen, wäre in meiner geistigen Ausrichtung und Entwicklung wohl einiges anders gelaufen.

Die vorliegende Arbeit stellt ein subtiles Psychogramm der Macht dar. Vor dem Hintergrund der europäischen Machtverhältnisse im 18. Jahrhundert werden die zusätzlichen Machtmittel einer Frau und Mutter im Lichte der besonderen Möglichkeiten der damaligen Kommunikationstechnik, des Briefes, analysiert. Mir war es immer rätselhaft, wie eine Mutter mit so vielen Kindern, ein Sinnbild des Fürsorglichen und Weichen, eine derartige politische Macht entfalten konnte. Jetzt verstehe ich. Die heute so gerne als Abrundung einer Bewerbung angeführten Soft Skills waren Maria Theresia nicht hinderlich, sie baute sie zu einer eigenen maternalen Waffe aus. Fast drängt sich mir die Frage auf, ist Macht noch mächtiger, wenn sie bedingungslos maternal ist?

Natürlich erklären mütterliche Überwachung und Kontrolle noch nicht die ganze Machtfülle einer Regentin vom Schlage einer Maria Theresia. Und auch diese andere unentbehrliche Säule der Macht habe ich erst durch diesen Artikel so klar sehen gelernt. Absolute politische Macht kann ein Mensch nur erringen, wenn er sich ihr wie Faust Mephisto mit Haut und Haaren verschreibt. Gerade für die Frau heißt das: Mein Körper gehört dir, mit all seinen Früchten. Aber wer könnte diese machtnötige Versklavung der freiheitsliebenden Tochter erklären, wenn nicht die eigene Mutter?

Ein lange schon in mir keimendes Bild drängt sich mir ins Bewusstsein: Macht macht Menschen zu Maschinen. Die Machthaber genauso wie die Sklaven. Und dennoch, auch das habe ich aus diesem Lehrstück gelernt, kann Macht nicht alles zuschütten. Über alle Schichten und Familienränge hinweg verkehren immer noch Menschen miteinander.

Danke für diese Horizonterweiterung. Ich rege an, solche Aufsätze nicht nur in den Deutschunterricht, sondern auch in einen lebendigen Geschichtsunterricht einzubauen.

In ihrem sehr lesenswerten Artikel über die maternale Regentschaft der Kaiserin Maria Theresias und über das für deren Töchter so destruktive Zusammenspiel von weiblicher Herrschaft und mütterlichem Brief macht Sarah Maria Teresa Goeth eine spannende Verknüpfung von Macht und Mutterschaft anschaulich, die zum Nachdenken anregt. Sarah Goeth arbeitet sehr überzeugend heraus, inwiefern sich hinter der emotionalen Sprache der Nähe eine affektive Steuerung verbirgt und inwiefern erst die neue Innerlichkeit und intime Sprache des 18. Jahrhunderts jene Manipulationen im Medium des Briefes eröffnen.

Sind in der Literatur des 18. Jahrhunderts – wie zum Beispiel in Lessings „Emilia Galotti“ – zumeist die Töchter von ihren Vätern in einer fatalen Mischung von „Herrschaft und Zärtlichkeit“ (vgl. Bengt Sørensen 1986) funktionalisiert worden, um die Familie und damit die patriarchale Position des Vaters zu erhalten, zeigt sich in der empfindsamen und in die Körper der Töchter regelrecht eindringenden mütterlichen Sprache der historischen Kaiserin Maria Theresia eine ähnliche Dynamik. Maria Theresia erscheint in dieser Hinsicht auch als eine Figur, die literarische Phantasien über weibliche Macht und die Rolle von in diese Mischung aus weiblicher Herrschaft und mütterlicher Zärtlichkeit verstrickten Töchtern hervorzurufen vermag.

In ihrer Bereitschaft, ihre ‚Schar von Kindern‘ der Erweiterung ihrer Dynastie zu opfern, erinnert Maria Theresia ferner an antike weibliche Figuren wie Klytaimnestra, die durch die Ermordung ihres Mannes Agamemnon als machtvolle Mutter auftritt und gegen die ihre Tochter Elektra vergeblich rebelliert – den Muttermord begeht schließlich der Sohn Orestes und nicht die Tochter Elektra.

In Maria Theresias Beziehung zu ihren Kindern spiegelt sich aber auch – wie in einem Zerrspiegel – wider, inwiefern sich hinter mütterlicher Liebe, Nähe, Zuneigung und in symbiotischen Beziehungen Macht und Ohnmacht verbergen und wie Töchter für eigene Zwecke, seien es persönliche emotionale oder auch politische wie bei der Regentin Maria Theresia, funktionalisiert und ihnen dadurch Wege in die Autonomie vermauert werden.

Die Figur der Maria Theresia und die von ihr instrumentalisierte emotionale Sprache der Nähe im Medium des Briefes regt auch zum Nachdenken über Mütter der Gegenwart und Kommunikationsformen und (Selbst)Inszenierungen zwischen Müttern und Töchtern in unseren heutigen ‚Briefen‘ in den sozialen Medien an und darüber, welche Korsette Frauen von ihren Müttern, von mütterlichen Figuren, von anderen Frauen angelegt werden oder welche sie sich unfreiwillig anlegen lassen.

Was kann man nicht alles lernen aus der Geschichte! Themen wie Macht und Machtmissbrauch, wie es die Autorin, Sarah Maria Teresa Goeth, am Beispiel Maria Theresias maternaler Herrschaftspolitik hervorragend herausgearbeitet hat, wird es zu allen Zeiten geben, auch heute! Wirklich deutlich entschlüsseln können wir diese Themen leider sehr häufig erst aus der Retrospektive.

Eigentlich müsste sich die jüngere Erwachsenengeneration von heute freuen, eine Entkoppelung „maternaler und herrschaftlicher Interessen“ wie zu Zeiten Maria Theresias zu erleben, denn eine „exzessive Briefkultur“, wie man sie aus der gehobenen Bildungsschicht des 18. Jh. kennt, dürfte heute eher die große Ausnahme unter den verfassten Texten zwischen Eltern und deren Kinder sein. In der Zeit der fragmentierten Sprache der sozialen Medien kann man froh sein, überhaupt noch so etwas wie einen persönlichen Austausch von tiefer gehenden Inhalten zu entdecken.

Aus der exzessiven Schreibkultur wird ein minimalistischer Ausdruck reduzierter Gedanken und Gefühle zwischen den Generationen, die den Raum für Übergriffe, Verletzungen oder Fremdbestimmungen möglichst klein halten soll. Der intensivere Textaustausch ist dann eher der Peer Group und den engen Freunden vorbehalten, was naturgemäß auch den Austausch über gelernte Lebenslektionen im Erfahrensspektrum der älteren Generationen an den Rand der Wahrnehmung drängt. Der Missbrauch der „medial-affektiven Steuerung“ wird dadurch zwar weniger innerfamiliär erlebbar, dafür ins Umfeld von Beruf, Freundeskreis und in den öffentlichen Raum der meinungsbildenden Medien und Politik verlagert.

Vielleicht geht es aber auch anders und wir entdecken die Vorzüge einer innigen Briefkultur wieder neu, gerade in einer Zeit der öffentlichen medialen Übergriffigkeit und der Sprachverarmung einer technokratischen Welt. In den letzten Jahrhunderten wurden genügend Erfahrungen gesammelt, um heute die Gefahren einer manipulativen Grenzüberschreitung erkennen zu können, ohne die Möglichkeit von „Vertrautheit trotz Distanz“ opfern zu müssen.