Er hätte es sagen müssen: „Sammler sind glückliche Menschen.“ Er hat es aber nicht gesagt oder wenigstens nicht geschrieben, der große Sammler Goethe. Trotzdem lässt kein Sammelvereinspräsident die vermeintliche Goethe-Sentenz aus, wenn er beim festlichen Teil der Jahreshauptversammlung auch die werten Gattinnen der Vereinsmitglieder begrüßt und ihnen dankt, das sammlerische Treiben ihrer Männer so wenig gestört zu haben. Gerade Goethe hätte es einfach sagen müssen! Wer denn sonst?

Bedeutung

Und er hat sich doch wohl nur verschrieben, dieser Ludwig Wittgenstein, als er den Satz 6.43 seines Tractatus logico-philosophicus zu Papier brachte: „Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.“ Eigentlich hätte er schreiben wollen: „Die Welt des Sammlers ist eine andere als die des Nicht-Sammlers.“ Das kann jeder Sammler tagtäglich erleben, wenn er versucht, Uneingeweihten seine Schätze näher zu bringen. Mehr als ein freundlich-verlegenes Lächeln erntet er selten. Die Welt des Nicht-Sammlers ist eine, in der die Dinge einem nicht ans Herz gehen. Es ist, mutmaßt der Sammler, eine graue, eine triste Welt, in der die Dinge belang- und beziehungslos nebeneinanderstehen. Eine Welt, in der die Dinge keine Bedeutung haben. Die Welt des Nicht-Sammlers ist die Welt des Unglücklichen.

Möglichkeit

Menschen sind Wesen, die sich immerzu neue Möglichkeiten schaffen. Und die wollen sie auch ergreifen. Aber gemessen an der explodierenden Fülle hinken sie ihren Möglichkeiten stets hinterher. Wenn nicht für Angst, sorgt das Verpassen für einen Zwang, sich immer mehr Möglichkeiten zu erschließen, um hinterherzukommen – ohne Zeit zu haben, sie auch zu verwirklichen.

Ergriffenheit

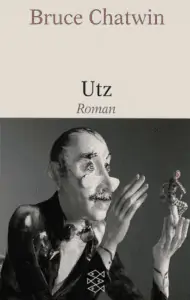

Der Sammler ist derjenige, der gelernt hat, seine Möglichkeiten als Dinge zu begreifen. Seine Sehnsüchte sind nicht abstrakt wie Liebe oder Glück, sondern konkret wie Münzen oder Statuetten. Und wie die Liebe andere Menschen, so ergreifen den Sammler die Dinge. Diese Dinge helfen ihm zugleich, Distanz zu gewinnen. Vom Einerlei der Restwelt, der grauen, tristen Welt des Nicht-Sammlers. Seine Dinge helfen ihm zu relativieren, was außerhalb der Sammlung sonst noch der Fall ist. Ohne seinen Babylonischen Turm aus Meißner Porzellan wäre Kaspar Joachim Baron Utz in Bruce Chatwins Roman an der kommunistischen Herrschaft in der Tschechoslowakei vielleicht zerbrochen. In seiner „Porzellankrankheit“ gefangen, konnte er dem Régime freilich auch nicht entrinnen.

Der Sammler ist derjenige, der gelernt hat, seine Möglichkeiten als Dinge zu begreifen.

Rückzug

Da draußen lauert das Allerlei, das Zuviel der Dinge und das Zuviel der Möglichkeiten. Der Sammler hingegen brennt für die auserwählten Dinge. Die Verachtung der Beliebigkeit ist ihm derart zur zweiten Natur geworden, dass er nichts mehr sehen will außer den begehrten Sammlungsgegenständen. Doch die Freunde des Allerleis sind nicht auf den Mund gefallen: „Weltfeigheit!“, halten sie ihm entgegen. Der Sammler mit seinem dingbegehrlichen Blick schaffe es offensichtlich nicht, so seine Kritiker, sich auf das zu besinnen, was im Leben eigentlich nottue, die Hinwendung zu anderen Menschen beispielsweise. Sein Sammeln sei Kompensation – Kompensation für ein ungelebtes Leben, zu dem dem Sammler schlicht der Mut fehle.

Ersatz

Kompensation? Das hieße, dass menschliches Wollen ein „eigentliches“ Ziel hat – dass es etwas Bestimmtes gibt, was Menschen „eigentlich“ wollen sollten – und dass alles andere, was konkrete Menschen tatsächlich wollen, „uneigentlich“ ist. Kompensation würde bedeuten, dass sie Ersatz suchen, ihr Wollen auf Felder umlenken, auf denen es „eigentlich“ nichts verloren hat – beispielsweise auf das Haben-Wollen von abgewetzten Bierdeckeln, alten Meistern, aufgespießten Schmetterlingen. Anstatt sich auf andere Menschen einzulassen. Ihnen wage der Sammler, so ätzen die Kompensationsinquisitoren, kaum ins Angesicht zu schauen.

Kultur

Kultur ist das, wodurch, womit und wie Menschen sich in der Welt möglich machen. Kultur ist ein Möglichkeitsuniversum, das jedoch keinen Menschen zu einer bestimmten Möglichkeit zwingt. Sehr zum Verdruss der Sammlerfeinde. Es gibt – von Atmen und Nahrungsaufnahme einmal abgesehen – nichts, was der Mensch „eigentlich“ und „natürlicherweise“ machen müsste. Er muss zum Beispiel nicht unbedingt der Geschlechtsliebe frönen. Seine Physis, sein Gehirn sind so eingerichtet, dass er seinen Fokus je nach Gegebenheiten und Herausforderungen verschieben kann.

Der Mensch ist das Tier, das sich verlagert, sich verlagern kann, sich verlagern soll. Er kann immer wieder etwas anderes tun – und es kann sich auch in das verbeißen, was ihm der Willensbemühung wert erscheint. Sammeln ist exemplarisch kulturelles Handeln, exemplarisches Sich-Verlagern, weil es – vom Beeren- und Kräuter-Sammeln der paläolithischen Vorfahren ist hier nicht die Rede – nichts ist, was der Mensch natürlicherweise täte, wenn es sich auf Dinge richtet, die niemand zum Überleben braucht – abgewetzte Bierdeckel, alte Meister, aufgespießte Schmetterlinge.

Kultur ist das, wodurch, womit und wie Menschen sich in der Welt möglich machen.

Wille

Sammeln ist eine Schule des Willens. Sammeln bringt – schon den Kindern – bei, das eine zu wollen und das andere zu lassen, so groß auch die sonstigen Verlockungen sein mögen, die einen in andere Richtungen zerren. Der Sammler, bereits als kleines Mädchen oder als kleiner Junge, habitualisiert das Wollen. Man lernt zu wählen, indem man sammelt. Und als Sammler erlernt man Freiheit. Die Freiheit vom Weltgetriebe: sich herausnehmen aus dem, was die anderen bewegt, aus dem Allerlei und dem Zuviel. Als Sammler erlernt man die Freiheit der Objektwahl. Es ist eine grundlose Freiheit, denn das Begehren könnte auch von etwas ganz anderem angeregt werden, von aufgespießten Schmetterlingen statt von abgewetzten Bierdeckeln.

Der Sammler erfährt seine Freiheit also als kontingent, als zufällig, als zufallsbedingt. Das ist eine heilsame, selbstrelativierende Erfahrung. Zudem erfährt der Sammler seine Freiheit als eine beschränkte Freiheit: Ich kann als Sammler nie alles bekommen, was ich möchte. Darin aber besteht gerade auch der Reiz der Freiheit. Wäre sie unbeschränkt, wäre sie wertlos.

Ort

Dabei agiert der Sammler nicht nur wie eine Spinne, die jede umgarnte Beute gierig aussaugt. Die Sammlung ist ein weit gespanntes Netz, in dem sich vieles verfängt, und dessen leiseste Bewegung den Sammler auf den Plan ruft. Er hat seinen Ort in der Welt gefunden, sammelt, um sich von den Dingen situieren zu lassen. Die Sammlung positioniert den Sammler, macht ihn zu ihrem Subjekt, ihrem Zugrunde- und Unterliegenden. Die Sammlung verankert. Sie verankert den Sammler als Menschen in der Welt. Der Nichtsammler hingegen wird unentwegt von den Fluten des Daseins hin und her geworfen. Seine tröstlichste Aussicht ist es, auf Grund zu laufen.

Die Sammlung verankert. Sie verankert den Sammler als Menschen in der Welt.

Freiheit

Sammeln ist ein Wahlhandeln, das Freiheit und zugleich die Gebundenheit, Bedingtheit, Beschränktheit aller Freiheit erfahrbar macht. Sammeln schult und habitualisiert das Wollen nicht nur, sondern kanalisiert es auch. Und genau diese Kanalisierung und Fokussierung des Wollens fällt Menschen – Nichtsammlern – in der jetztzeittypischen Fülle der Möglichkeiten unendlich schwer. Modernitätstypisch ist das Unvermögen zur Willenskanalisation, weil es zu viel gibt, was man auch noch wollen könnte. Während das Sammeln ein Handeln ist, bei dem der Mensch zu sich selbst kommt – als sich verlagerndes, gebundenes Freiheitswesen.

Wollte Albert Camus nicht eigentlich das sagen, als er über Sisyphos sprach? „Wir müssen uns den Sammler als einen glücklichen Menschen vorstellen.“

uncode-placeholder

Andreas Urs Sommer

Andreas Urs Sommer lehrt Philosophie mit Schwerpunkt Kulturphilosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Er ist leidenschaftlicher Sammler – und hat vor vielen Jahren zusammen mit Miguel Skirl und Dagmar Winter auch ein zum Glück längst vergriffenes Buch über die Philosophie des Sammelns geschrieben (Die Hortung, Düsseldorf 2000). Dafür kann man andere seiner Bücher kaufen und sammeln, zum Beispiel: Lexikon der imaginären philosophischen Werke (Berlin 2012), oder: Werte. Warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt (Stuttgart 2016).

Mir scheint der Gedanke, sammeln sei Ersatz für ein gelebtes Leben, weiter überlegenswert. Hat, wer sammelt, nicht den Rückzug vor der Welt angetreten? Spiegelt er sich nicht in den Dingen wider, die er begehrt? Begnügt der Sammler sich gar damit, diese Dinge für sich selbst zu betrachten, in stiller Abgeschiedenheit vor seinen Mitmenschen? Bedeutet sammeln jedoch nicht gleichzeitig auch, sich zu sammmeln, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren? Ein kontemplatives Leben zu betreiben? Ist der Rückzug aufs Private ein bloßer Eskapismus oder das schlichte Eingeständnis, dass diese Welt nicht meine Welt ist? „Die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen war“, hatte Kleist vor seinem Tod geschrieben. Bleiben die Dinge, die wir gesammelt haben, nicht nach unserem Tod erhalten und erzählen eine eigene Lebensgeschichte? Immerhin waren sie uns soviel wert, dass wir sie solange bewahrt haben, bis sie uns schließlich überlebten. Von der Vergänglichkeit unserer Existenz bleiben Relikte übrig, die uns dann nichts mehr bedeuten können, obwohl wir sie zu Lebzeiten geliebt haben. Als Sammlung werden sie bedeutungslos oder sind dazu berufen, dass sich nun andere Sammler an ihnen erfreuen.

Oft ist Sammlungen ja genau dieses Schicksal beschieden: Sie werden nach dem Leben des Sammlers in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Selten, beinahe nie erhalten sie sich in Gänze. Zu schade, dass solche Zeugnisse oft verloren sind. Jedoch sind sie für uns als Nachwelt zumindest im Falle fürstlicher Sammlungen in Form von Inventarverzeichnissen noch irgendwie greifbar.

Sammeln ist, so glaube ich, eine Tätigkeit, deren Motivation vor allem heutzutage nicht eindeutig geklärt werden kann. Standen früher Weltflucht und Ordnungssehnsucht angesichts vielfältiger Veränderungen sowie Repräsentationsbestreben oft an erster Stelle, ist es heute vielleicht die Suche nach etwas Besonderem, Tiefergehenden in einer flüchtigen, oft oberflächlichen und sich (wieder) sehr schnell verändernden Welt.

Stichwort fürstliche Sammlungen:

Als die ersten in der Renaissance- und vor allem in der Barockzeit entstanden, ging es den adeligen Sammlern meiner Meinung nach um das genaue Gegenteil von Weltflucht. Insbesondere die Kuriositätenkabinette, in die üblicherweise auch das, was wir heute als Kunstsammlung im engeren Sinne bezeichnen, eingegliedert war, dienten der Abbildung und damit auch der Aneignung der Welt, nicht zuletzt der „neuen“, jenseits des Atlantik liegenden. Ein solches Kuriositätenkabinett war also auch Repräsentation von Wissen und Macht, welche nur funktioniert, wenn jemand die Sammlung sieht. Das Barock ist auch die große Zeit der Rätselbilder, weil die Vorführung des und das Gespräch über das Gesammelte so wichtig waren wie das Objekt selbst. Ein letzter Rest dieser Art des Austausches findet sich wohl noch in (digitalen) Tauschbörsen und ähnlichen Plattformen und Veranstaltungen, auf denen der Sammler seine Objekte präsentieren und mit anderen über sie fachsimpeln kann.

Herrlich und so absolut zutreffend: „freundlich-verlegen“ oder wahlweise auch: fragend bis hin zu leicht irritiert („Was muss das für ein seltsamer Mensch sein, der in unserer hyper-modernen Welt seine Wohnung mit lauter alten Dingen vollstopft?“). Und auch wenn das obige Zitat vielleicht nicht aus Goethes Feder stammt, ich habe bei der Sammelmappe, die es ziert, trotzdem sofort zugreifen müssen…

Sammeln heißt ja, Zersteutes mit ähnlicher Beschaffenheit an einem Ort zusammenzutragen. Eine Frage, die sich anschließt, könnte sein, ob man nur materielle oder auch immaterielle Dinge sammeln kann, die als Fantasien oder Wunschträume sozusagen die Zeit überdauern und in Räumen aufbewahrt werden, die jenseits aller Zeiten liegen? Solche Räume zu betreten, müsste dem Aufsuchen einer Bibliothek gleichkommen, wo all die über Jahrhunderte gesammelten Gedanken sich in der Schrift materialisiert haben und dennoch – wie ein unsichtbarer Lufthauch – über uns schweben, damit wir sie in uns aufnehmen. Solche Orte außerhalb aller Orte, die gleichfalls geortet werden können, nennt Foucault bekanntermaßen Heterotopien. Sie wären sozusagen zeitlose Fixpunkte, um uns die Angst vor der Kontingenz der Welt zu vertreiben, weil sie uns Orientierung und Halt geben, das Hier und Jetzt zu verstehen. Wenn wir solche Gedanken nicht sammelten, würden wir unser kollektives Gedächtnis verlieren und wohl im Chaos versinken.

Es ist ein schöner Gedanke, diese Sammelleidenschaft als (Wahl-)Freiheit. Die Absolutheit dieser letzten Aussage lässt mich aber stutzen. Wie verhält es sich denn innerhalb der subjektiven Sammeltriebs mit dem fetischistischen Haben-MÜSSEN? Genrell scheint es doch so (bspw. wenn ich Unmengen für eine alte 7″ ausgebe, die ich mir genauso auf Spotify hätte anhören können), dass das Sammeln auch etwas sehr Zwanghaftes, Unfreies oder eben Fetischistisches an sich hat, das einen leicht dazu bringen kann, die eigene Leidenschaft zumindest vorüberghend (bspw. bei einem leeren Konto) als Leiden-Schaffendes zu empfinden.

Es wäre interessant mehr darüber zu erfahren, wie Sie heutige konkrete Sammelpraktiken philosophisch deuten. Der Text ist zwar anregend aphoristisch, doch irgendwie ein wenig weit entfernt von den Fragen die ich (gefüllte Festplatten und Datenspeicher) mit Jahrgang 1988 mit Sammeln verbinde.

Vielleicht nur eine Spitzfindigkeit, vielleicht eine mit Folgen: Ist Sammeln nun eine Schule des Willens oder des Wollens? Der Wille scheint da weit kopflastiger und philosophisch dekorierter als das animalische Wollen. Sammeln als Schule des Wollens: Fast hörbar vernimmt man das gestrenge Über-Ich, wie es die Sammel- und Besitzlibido des Kindes tadelt und kanalisiert. Sammeln als Schule des Willens hingegen: Das klingt nach der Freiheit, über den Dingen, vielleicht über dem begierigen Wollen zu stehen. Oder hält es der Autor in der Schwebe, zwischen Wollen und Willen entscheiden zu müssen?

Die Frage ist in der Tat interessant, aber ich vermute tatsächlich, dass der Autor dies nicht unbedingt zuspitzen wollte. Denn im Sammeln kommt und kam meines Erachtens auch immer schon beides zum Tragen: Das Wollen und der Wille. Ausgenommen davon sind vielleicht modernere Museumssammlungen, die nicht so sehr abhängig sind von der Entscheidung eines Einzelnen, sondern von der eines gewissen Kollektivs. Kaum ein Sammler aber konnte sich frei machen von individuellen Vorlieben, die sich in dem, was er zusammentrug, spiegelten. Nicht einmal zu Zeiten, in denen vor allem geistliche Sammlungen überwogen und lange etablierte Wissensordnungen anfingen, sich zu veränderten – immer, und wenn auch nur im Geheimen – spielte auch eine gewisse curiositas, „das Wollen“ also eine Rolle. Und natürlich gab es demgegenüber ziemlich genaue Vorstellungen davon, was gesammelt werden musste, um dem Erfordernis der Repräsentation nachzukommen, hier bestimmte ganz offensichtlich „der Wille“. Daher ist es eigentlich keine Frage von „entweder oder“, sondern beide Begriffe ergänzen sich vielmehr.

Ob Wille oder Wollen – das sind in der Tat nur Spitzfindigkeiten! Wenn der Kommentator das selbst eingesteht, warum langweilt er uns dann noch mit seinem Kommentar?

ich finde das aber eine wichtige Unterscheidung und ich nehme an, dass sie auch auf einer Entscheidung beruht. Z.B. wenn ich zu Ikea fahre, will ich ein Sofa. Wenn ich heimkomme, habe ich tausend Teelichter, eine Pfanne und Servietten. Die haben sich meinem Wollen aufgedrängt. Ein bisschen Schule hätte meinem Wollen in diesem Fall gutgetan. Dann hätte mein Traumsofa sich schon vor dem Ikea-Besuch haben-wollen-lassen.

Wenn der Wille nicht da ist, etwas kaufen zu wollen, dann kaufe ich ganz einfach nichts. Vielleicht fehlen mir auch die finanziellen Mittel dazu? Auf jeden Fall stehe ICH nicht in einem Geschäft und stelle solche an den Haaren herbeigezogenen Überlegungen an. Dafür ist mir einfach die Zeit zu schade!

[…] entscheidet sich für das eine und gegen das andere. „Sammeln ist eine Schule des Wollens“, sagt der Philosoph Andreas Urs Sommer deshalb. Bei Sommers Überlegungen geht es zwar um das Sammeln von Objekten wie etwa Bierdeckeln […]