Vademecum

- Burnout ist keine Modekrankheit, sondern ein Leiden mit einer 140-jährigen Geschichte.

- Burnout ist zwar ein demokratisches Phänomen, aber immer noch ein individuelles Problem.

- Begriffe: Neurasthenie, Managerkrankheit, Stress, Individuum und Gesellschaft

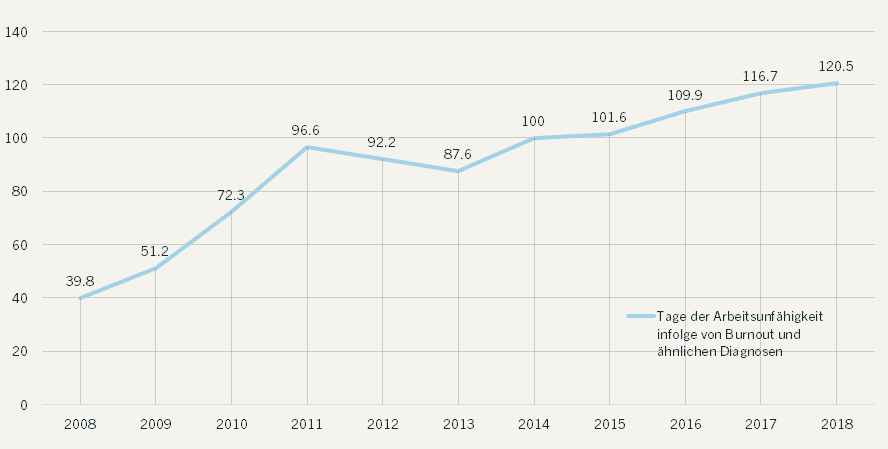

Ist Burnout eine Modekrankheit? Seit Jahren klagen Betriebe und Versicherungen über die Zunahme von stressbedingten Arbeitsausfällen. Die Gesundheitskasse AOK, bei der knapp ein Drittel der deutschen Bevölkerung versichert ist, rechnet 2019 vor: Innerhalb von 10 Jahren haben sich die Absenzen infolge von Burnout und ähnlichen Diagnosen fast verdreifacht. Ähnliches zeigt 2018 eine Studie des US-amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Gallup. Von 7 500 befragten Vollzeitbeschäftigten geben 23 Prozent an, sich häufig oder ständig ausgebrannt zu fühlen. Zusätzliche 44 Prozent verspüren gelegentliche Erschöpfungszustände. Auch in der Schweiz fühlen sich laut Bund mindestens 20 Prozent der Arbeitnehmer*innen dauerhaft gestresst (BFS 2019), die Hälfte von ihnen emotional erschöpft.

Gewerkschaften kämpfen seit Jahren für eine Anerkennung von Burnout als Berufskrankheit, die der Arbeitgeber zu versichern hat. Viele Staaten verweigern sich dieser Sichtweise, indem sie private Faktoren für ein Burnout verantwortlich machen. Damit überantworten sie dem ausgebrannten Subjekt die Schuld an der Erschöpfung: Es hätte eben seine Kräfte besser einteilen müssen.

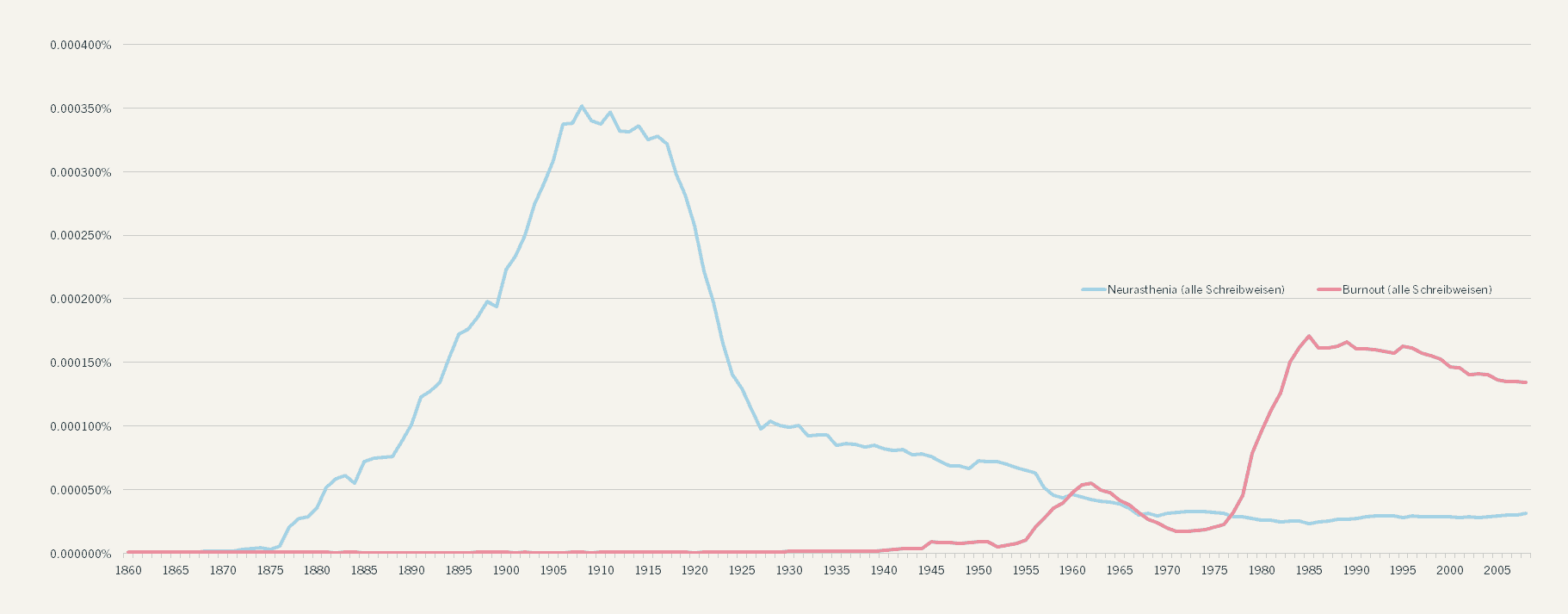

Burnout mag vielen als Modekrankheit erscheinen, die Menschen auf sich nehmen, um sich dem Druck in der Arbeit zu entziehen. Der historische Blick hingegen macht klar, dass solche Erschöpfungsleiden nicht zufällig sind. Vielmehr handelt es sich um wiederkehrende Manifestationen psychischer und physischer Störungen in Phasen raschen gesellschaftlichen, ökonomischen und technischen Wandels. Das gilt für die Neurasthenie zur Hochzeit der Industrialisierung genauso wie für die Managerkrankheit in den Wirtschaftswunderjahren. Und heute? Nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus haben die digitale Revolution und der postfordistische Kapitalismus die Arbeitswelten umgepflügt – mit Konsequenzen bis in die Gegenwart.

Ausufernde Ratgeberliteratur zur Stressbewältigung

In einem Punkt unterscheidet sich das Burnout allerdings von den Belastungsstörungen früherer Epochen: So führte das Stresskonzept in den 1970er Jahren zu einer Demokratisierung der Erschöpfung. Während sich Ende des 19. Jahrhunderts besonders die bürgerliche Mittel- und Oberschicht erhöhten Belastungen ausgesetzt sah, treffen Stress und Burnout heute jeden. Zu dieser Totalisierung gesellt sich eine Individualisierung: Eine rasch anwachsende Ratgeberliteratur zur Stressbewältigung hält den Menschen seit Jahren zu individueller Gesundheitsprophylaxe und Selbstmanagement an. Paradoxerweise greift Burnout kollektiv um sich, bleibt aber ein individuelles Problem.

Neurasthenie – bourgeoise Nöte um 1900

„Alles geht in Hast und Aufregung vor sich, die Nacht wird zum Reisen, der Tag für die Geschäfte benützt, selbst die ‚Erholungsreisen‘ werden zu Strapazen für das Nervensystem.“

Mit diesen Worten versuchte der deutsche Nervenarzt Wilhelm Erb 1893 die gesundheitlichen Störungen zu erklären, die das städtische Bürgertum geradezu epidemisch heimsuchten. Die sogenannte Neurasthenie oder Nervenschwäche, äußerte sich in unterschiedlichen Symptomen wie Kopfschmerzen, Ohrgeräuschen, krankhafter Reizbarkeit, Hoffnungslosigkeit, Schlaflosigkeit, sexuellen und anderen Problemen. Die Diagnose, erstmals in den USA gestellt und da auch „Americanitis“ genannt, traf den Nerv der Zeit. Sie stellte einen direkten, naturwissenschaftlich jedoch nicht näher ausgeführten Zusammenhang zwischen äußeren Ursachen und Krankheiten her. Mit ihr ließen sich unterschiedliche Belastungserfahrungen der städtischen Oberschicht endlich benennen und deuten: Individuelles Leid war das Resultat einer industriell beschleunigten Gesellschaft.

Mit „Neurasthenie“ ließen sich unterschiedliche Belastungserfahrungen der städtischen Oberschicht endlich benennen und deuten.

Die Neurasthenie verbreitete sich in West- und Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, explosionsartig. Dabei interessierten sich nicht nur Neurologen, Psychiater und Mediziner, sondern auch Politiker, Literaten, Intellektuelle und Bohemiens für die neue Krankheit. Ein idealtypischer Neurastheniker war Max Weber. Fast sein ganzes Leben litt der Soziologe unter Arbeitsüberlastung, Depressionen, Sexual‑, Schlaf- und Essstörungen. Immer wieder pendelte er zwischen Arbeitswut und längeren Kuraufenthalten. In Weber verkörperten sich gewissermaßen die Spannungen einer ganzen Epoche.

Konjunkturen von „Neurasthenia“ und „Burnout“ im englischsprachigen Korpus von Google Books zwischen 1860 und 2008. (Der Bücherkorpus von Google ist nicht repräsentativ.)

Mit dem Ersten Weltkrieg verlor die Neurasthenie rasch an Bedeutung. Die Psychiatrie begriff psychische Krankheiten fortan weniger als gesellschaftlich denn als erblich bedingt. Außerdem konnte sich die männliche Élite in den Jahren der Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit die Nervenschwäche kaum mehr leisten. Daneben machten die Kriegsopfer, die mit schwersten Traumata zurückkehrten, Zivilisationskrankheiten zu vernachlässigbaren Leiden.

Die „Managerkrankheit“ – ausgebrannt in der Nachkriegszeit

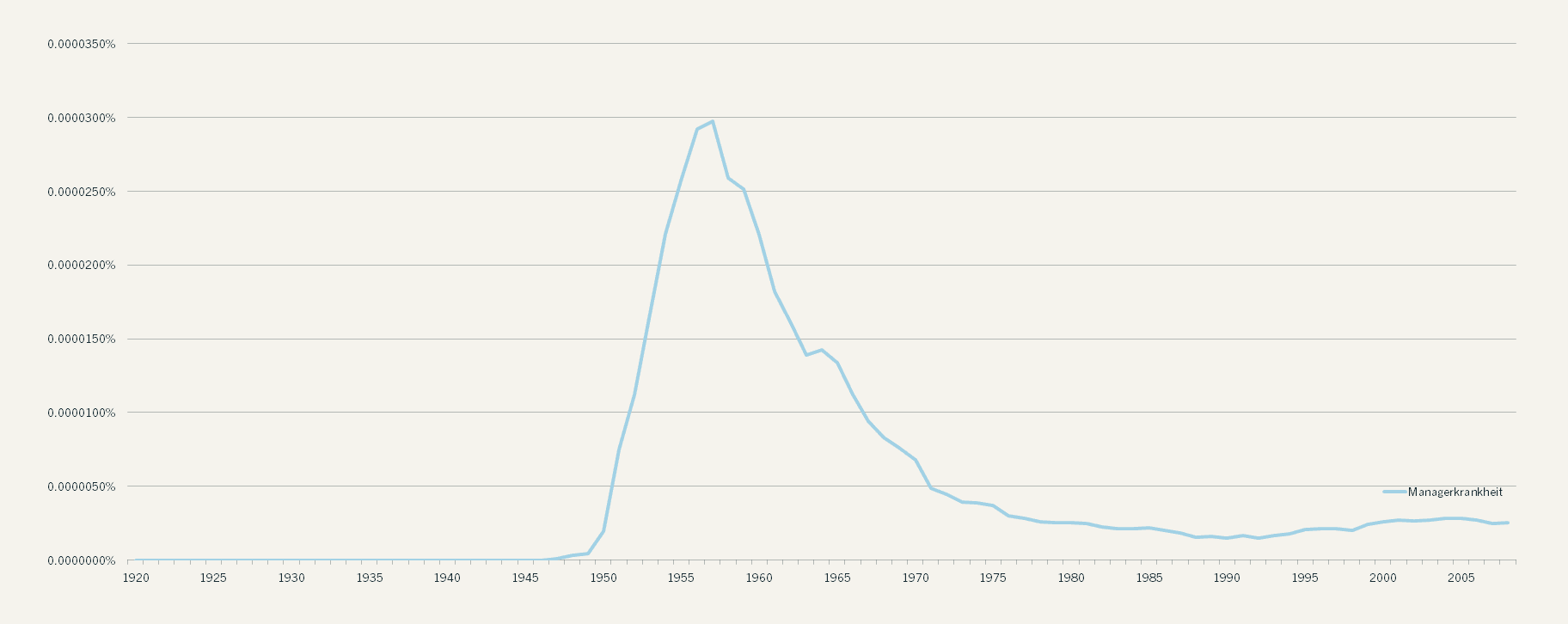

Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges schenkte eine weitere Diagnose den Leiden der männlichen Élite Aufmerksamkeit. Für die gesundheitlichen Folgen der Belastungen durch Wiederaufbau und Wirtschaftswachstum setzte sich in Fachkreisen ab 1952 der Begriff der „Managerkrankheit“ durch. Auch Presse, Werbung und Belletristik bedienten sich schon bald dieses Schlagworts. Die deutschsprachigen Mediziner waren sich einig: Überanstrengung, Erschöpfung, Schlafmangel, Überforderung, zu wenig Bewegung und Erholung sowie übermäßiger Gebrauch von Genussmitteln seien für sie verantwortlich.

Da die elitäre Krankheit laut Experten die Chancen auf tödliche Herzkreislauferkrankungen erhöhte, schätzten Ärzte und Gesundheitspolitiker die damalige Entwicklung als so bedrohlich ein, dass sie vor einem „Wegsterben der Élite“ warnten. Der Kurarzt Klaus Franke schrieb 1956: „Können wir uns des Wiederaufbaus, den die Welt als das deutsche Wunder bestaunt, wirklich erfreuen, wenn er von Ungezählten mit dem vorzeitigen Verlust der Gesundheit und des Lebens bezahlt werden. Dieses Arbeitstempo zusammen mit den […] schädlichen Einwirkungen rafft, wie es die Statistik eindeutig beweist, gerade die Fähigsten, die heute am notwendigsten gebraucht werden, im besten Alter dahin.“.

Der unscharfe Begriff der Managerkrankheit erwies sich als ähnlich zweckdienlich wie der Begriff Neurasthenie zwischen 1880 und dem Ersten Weltkrieg. Mit beiden Diagnosen ließen sich psychische und physische Belastungen als Folgen eines raschen gesellschaftlichen und ökonomischen Wandels deuten. Einige Ärzte sahen in der Managerkrankheit ein Problem der Eliten, nicht zuletzt, um diese als „gefährdete“ zu schützen und zu stützen. Doch die medizinische Empirie machte mit Fallgeschichten von Angestellten, Strassenbahnfahrern, Arbeitern und vielen anderen mehr deutlich, dass das Ausbrennen der 1950er Jahre bei weitem nicht nur die angebliche Führungsschicht traf war.

Konjunktur von „Managerkrankheit“ im deutschsprachigen Korpus von Google Books zwischen 1860 und 2008. (Der Bücherkorpus von Google ist nicht repräsentativ.)

Im Verlauf der sechziger Jahre verschwand die Bezeichnung Managerkrankheit ähnlich rasch aus der medizinischen und populärwissenschaftlichen Literatur, wie er zu Beginn der fünfziger Jahre dort aufgetaucht war. Im Bewusstsein der Bevölkerung blieb sie jedoch noch lange haften.

Burnout – Stress am postmodernen Arbeitsplatz

1974 gab der New Yorker Therapeut Herbert Freudenberger psychosozialen Erschöpfungszuständen einen neuen Namen: Burnout. Vier Jahrzehnte später hat sich das Ausbrennen zur Volkskrankheit entwickelt.

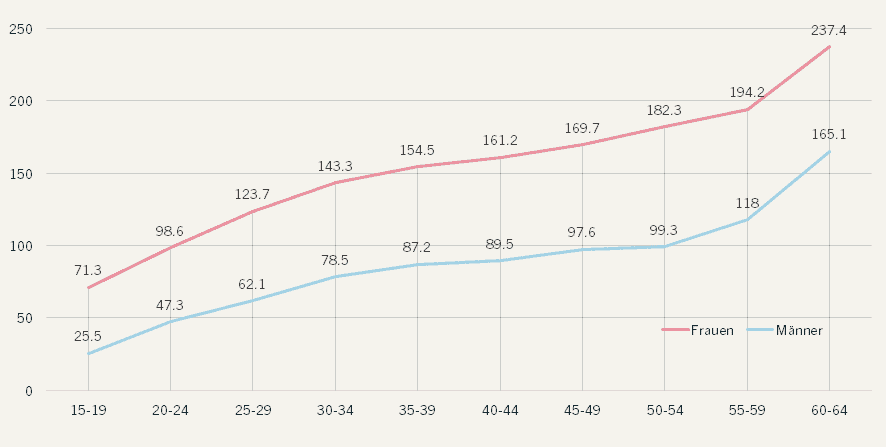

Waren vor der Jahrtausendwende vor allem Personen in medizinisch-pflegerischen, therapeutischen und pädagogisch-erzieherischen Berufen aufgrund emotionaler Beanspruchung, schwindender gesellschaftlicher Anerkennung und fehlender Aufstiegsmöglichkeiten vom Ausbrennen betroffen, klagen seit Beginn des 21. Jahrhunderts Menschen aus praktisch allen Berufen und Hierarchiestufen über Erschöpfung und Entfremdung. Selbst der Landwirtschaftssektor verzeichnet inzwischen Krankheitsfälle. Dabei galt dieser Bereich vor Kurzem noch als burnout-frei. Zu dieser Entwicklung gesellt sich das Schicksal der Frauen: Aufgrund des Rollenkonflikts zwischen Beruf und Familienleben gelten sie inzwischen als gefährdeter als die einst so beanspruchten Männer.

Als wichtigste Ursache für die Expansion des Burnouts gilt der psychosoziale Stress am Arbeitsplatz. Die Experten Andreas Hillert und Michael Marwitz (2006) bezeichnen Stress und Burnout denn auch als „siamesische Zwillinge“. Als physiologisch-hormonelle Reaktion versetzt Stress den Organismus bei Bedrohung in einen Zustand höchster Leistungsfähigkeit. Hält der Stress hingegen länger an und fehlt die Zeit für Erholung, führt dies zu Erschöpfung und teilweise massiven körperlichen und psychischen Schädigungen. Stress ist also zu einer Art ätiologischem Passepartout für Krankheit und Unbehagen geworden.

Obwohl die Öffentlichkeit Burnout längst als medizinische Diagnose wahrnimmt, zögern medizinische Experten und Gesundheitspolitiker, Burnout als Krankheit anzuerkennen. Auch in der aktuellen Internationalen Klassifikation der Krankheiten und gesundheitlichen Störungen (ICD 11) taucht Burnout bislang nicht als eigenständige medizinische Indikation auf – im Gegensatz übrigens zur Neurasthenie, die bis heute als psychische Störung im Kodex gelistet ist. Ein Grund hierfür ist, dass die bei Burnout konstatierten Symptome sich zunächst nicht klar von denen anderer psychischer Krankheiten wie Depressionen oder dem Chronischen Müdigkeitssyndrom abgrenzen lassen und daher Gegenstand andauernder Debatten sind.

Aufgrund des Rollenkonflikts zwischen Beruf und Familienleben gelten Frauen inzwischen als gefährdeter als Männer.

Die medizinisch-gesundheitspolitische Kategorienbildung hat jedoch keinen Einfluss auf die Häufigkeit der Diagnose. Innerhalb kurzer Zeit erlangte Burnout – ähnlich wie die Neurasthenie im ausgehenden 19. Jahrhundert und die Managerkrankheit in den fünfziger Jahren – eine herausragende Stellung als eine durch Zeitnot und übermässige Belastung verursachte Krankheit.

Weder Modeerscheinung noch Wiederkehr des immer Gleichen

Der Überblick über die letzten 140 Jahre zeigt, welche medizinischen Deutungsangebote für gesellschaftliche Problemlagen auftauchten. Dass Burnout in dieser Geschichte keine herausragende Stellung einnimmt, unterstreicht die Kontinuität des gesellschaftlichen Wandels, der in unterschiedlichen Intensitäten physische und psychische Folgen zeitigt.

Allerdings sind die Belastungskrankheiten an die technischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse ihrer Epoche gekoppelt: Die Neurasthenie basierte auf der Vorstellung, der Organismus funktioniere wie ein Stromkreislauf. Die Managerkrankheit wiederum stellte einen direkten Zusammenhang zwischen Herzkreislaufsystem, Automatisierung und gesellschaftlichen Belastungen her. Letztlich setzen beide Vorstellungen ein statisches Erschöpfungsmodell voraus, das den menschlichen Körper mit einer Maschine gleichsetzt.

Im postindustriellen und digitalen Zeitalter tauchen Stress und Burnout hingegen als Störungen des körpereigenen biochemischen Informationsaustausches auf. Dieser beruht auf einem dynamischen Körpermodell, demzufolge es dem Körper normalerweise gelingen sollte, durch hormonelle Regulierungsvorgänge ein inneres Gleichgewicht herzustellen, um sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Diese Dynamisierung des Körpers fügt sich grundsätzlich passgenau in die Schablone einer vom Arbeitsmarkt erwarteten Flexibilität – allerdings nur grundsätzlich, denn das schiere Angebot an Ratgebern zur Stressbewältigung verrät, dass die körpereigene Homöostase mit den Veränderungen am Arbeitsplatz kaum Schritt zu vermag.

Damit mutieren Erschöpfung und Ermüdung von einem kollektiven zu einem individuellen Problem.

Zusammen mit dem demokratischen Stresskonzept sorgt diese Literatur für einige Differenzen zwischen den Belastungskrankheiten früherer Zeiten und dem Burnout von heute. Stress ist keine Sache der Chefetagen mehr, sondern trifft alle und jeden. Und ein jedes Individuum sei, so suggerieren es die Ratgeber, für die Prophylaxe und Bewältigung von Stress selbst verantwortlich. Damit mutieren Erschöpfung und Ermüdung von einem kollektiven zu einem individuellen Problem.

Immerhin: Auch wenn die WHO das Burnout noch nicht als Krankheit anerkennt, hat sie es als Syndrom definiert, das durch „Stress am Arbeitsplatz“ zustande kommt. Gewonnen ist damit eine Verlagerung der Aufmerksamkeit von individuellen Unzulänglichkeiten hin zu belastenden Faktoren des Arbeitskontextes. Dass das Meinungsforschungsinstitut Gallup seine Empfehlungen zur Burnoutvermeidung nun nicht mehr an Arbeitnehmer*innen, sondern Arbeitgeber*innen richtet, weckt die Hoffnung, dass die Geschichte des Burnouts noch nicht zu Ende ist.

Literatur

Bundesamt für Statistik (BfS). 2019. „Stress und psychosoziale Risiken am Arbeitsplatz haben 2017 zugenommen“. Medienmitteilung vom 20. 8. 2019. Bern.

Erb, Wilhelm. 1893. Ueber die wachsende Nervosität unserer Zeit. Heidelberg.

Franke, Klaus. 1956. Die sogenannte Managerkrankheit: ihre Ursachen, ihre Behandlung, ihre Verhütung; eine ärztliche Schrift für den überarbeiteten Menschen. Stuttgart.

Hillert, Andreas; Michael Marwitz. 2006. Die Burnout-Epidemie oder brennt die Leistungsgesellschaft aus? München.

Kury, Patrick. 2012. Der überforderte Mensch. Eine Wissensgeschichte vom Stress zum Burnout. Frankfurt und New York.

Meyer, Markus; Maisuradze, Maia und Schenkel, Antje. 2019. „Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft im Jahr 2018 – Überblick.“ Fehlzeiten-Report 2019. Heidelberg.

Wigert, Ben; Agrawal, Sangeeta. 2018. Employee Burnout. Gallup. Online.

Bildnachweis

© Avenue.

uncode-placeholder

Patrick Kury

Patrick Kury ist Professor für neuere allgemeine und Schweizer Geschichte an der Universität Luzern und Co.-Leiter von Stadt.Geschichte.Basel. Er ist Autor von: Der überforderte Mensch. Eine Wissensgeschichte vom Stress zum Burnout, Frankfurt und New York 2012.

Heisst es nicht: Aus historischer Perspektive (betrachtet)?

@Avenue: Das ist jetzt eine Kritik, allerdings mit einem „Zwinkersmiley“ (© Copyrigth Martin Sonneborn, seines Zeichens EU-Abgeordneter). Diese Ausgabe heisst „Knappe Zeit“. Auf der Einstiegseite steht bei jedem Artikel ein Uhrensymbol plus eine Ziffer, etwa 4 oder 10 oder 8 oder so. Dies war schon bei früheren Ausgaben so. Ich finde, das bekommt insbesondere bei dieser Ausgabe eine realsatirische Note und einen tragi-komischen Aspekt (nur für mich). Aus diesem Grund setze ich meine Kritik auch unter den Artikel zum Burnout. Ich glaube, mit diesen Ziffern wird, natürlich nicht als Zwang, möglicherweise eher durch sanften Druck, der Leser dazu angehalten, nicht unnötig zur Last zu fallen, indem er zu viel Zeit verschwendet. Umgekehrt könnte es ein Zeichen höchster Intelligenz sein, möglichst schnell durch den Artikel durchzuhasten, denn nur der Hochbegabte versteht in der intellektuellen Hast die universelle Rast. Die Intelligenz, trotz Ängsten vor künstlicher Intelligenz und vor dem Begriff „Wissensarbeiter/innen“, ist in der neoliberalen Wissens-Gesellschaft zur Zeit die höchste Auszeichnung für – ja für was überhaupt? Sie ist heutzutage dabei dermassen gestaltet, dass die Skala durch das Vermögen der Künstlichkeit nach oben hin offen gehalten wird (so etwas ist immer gut). Schon der grosse Immanuel Kant, der sehr intelligent gewesen sein muss, sprach von der „Pünktlichkeit des Denkens“. Es ist mir allerdings nicht klar, ob er damit den zeitgenössischen Pöstler im Neoliberalismus oder den intellektuellen Flaneur in der Avenue gemeint hat. Oder ob Kant sich den Satz ausgedacht hat, weil er einfach gut klingt und man damit beeindrucken kann, beispielsweise bei edlen Herrschaften beim Kaffee.

Nun, ich habe es nicht geschafft, beispielweise Frau Horns Text in 10 Minuten oder darunter zu lesen. Das Lesen des Textes zur stillstehenden Zeit in Lovorno hat mich regelrecht depressiv gemacht wegen der Vorgabe von nur 4 (! – da bin ich chancenlos!) Minuten, und ich zudem während des Lesens abgeschweift bin, weil ich mir die Frage gestellt habe (ist das erlaubt?), wie man im Gegensatz zum Lesen eines Textes bei der Bildbetrachtung von aussen feststellen kann, wie lange jemand braucht um ein Bild zu „lesen“ (auch unter dem Aspekt digitaler Technologien, Eyetracking, digitale Identität etc). Ich möchte mich trotzdem nicht schlecht fühlen, auch wenn für mich die Zeit für das Lesen der Texte zu knapp bemessen ist und ich die Trophäe neidlos anderen überlassen muss.

Aber gut, morgen lese ich den knackigen Preppertext (ich fühle mich trotz dem „Wir“ im Titel nicht angesprochen). Ich freue mich unglaublich darauf, weil ich endlich wiedereinmal meine Jogging-Sprinter-Hose aus dem Kleiderkasten hervorholen kann um vor dem Bildschirm so zu tun als ob.

Das war nun also meine Kritik wegen den Ziffern und dem Uhrensymbol, die mich verwirrt haben (setzt Ihr diese Zeitangaben und das Symbol auch im Druck?). Euer Zwinckersmiley.

Die Definition der WHO von „Burnout“ als Syndrom, das durch „Stress am Arbeitsplatz“ zustande kommt, greift m. E. zu kurz. Denn dem „Stress“ am Arbeitsplatz steht die eigene Kompetenz entgegen, diesen aufzufangen und damit einen konstruktiven Umgang zu finden. Wer beispielsweise schon „gestresst“ am Arbeitsplatz erscheint, der wird den dortigen Überforderungssituationen weniger entgegenzusetzen haben. Wer die Erwartungen an die eigene Leistungsfähigkeit ständig weiter hochschraubt – vielleicht, weil damit Prestigegewinn verknüpft wird – wird sich schneller ausgebrannt fühlen. Es wäre m. E. also interessant zu erfahren, welche Bedingungen in den letzten 200 Jahren zu einer Zunahme der Selbstüberforderung beigetragen haben.

Den Aspekt, dass die Öffentlichkeit ein „Burnout“ längst als medizinische Diagnose wahrnimmt, erachte ich als besonders interessant. Denn als ich die Diagnose „Erschöpfungsdepression“ bekam und mit meinen Mitmenschen darüber sprach, fiel der Begriff „Burnout“ immer sehr schnell im Gespräch. Es kam mir so vor, als wäre die Gesellschaft (noch) nicht dazu bereit, die psychischen Abgründe einer „Erschöpfungsdepression“ zu begreifen, bzw. anzunehmen. Erschöpfung und Depression gehen bei dieser Bezeichnung nämlich Hand in Hand, ein „Burnout“ dagegen überspielt die psychische Komponente. Aus diesem Grund lehne ich den Terminus „Burnout“ auch strikt ab. Er erscheint mir als ein der Leistungsgesellschaft entsprungenes Unwort, im Sinne von ‚es ist okay, überarbeitet und deswegen erschöpft zu sein‘, jedoch ‚es ist nicht okay, depressiv zu sein‘. Das Nicht-mehr-weiter-arbeiten-können ist das eine, die mitschwingende Symptomatik einer Depression aber etwas völlig anderes. Diese geht oft – und ich verstehe wirklich nicht warum! – mit einem Stigma einher. Im Hinblick auf die Suizidgefahr von Betroffenen (oder nur schon die Chronifizierung der Krankheit) ist dieses Stigma etwas, das wir unbedingt abbauen sollten. Was ich mich aber abschliessend noch frage: Existiert ein „Burnout“ ohne psychische Komponente? Und falls ja, ist es dann eine Krankheit im medizinischen, bzw. psychiatrischen Sinne oder nicht vielmehr eine Art „Lebenskrise“? … Mit diesen Fragen befinden wir uns wohl mitten in der Teufelsküche.

Sich auf einzelne Syndrome zu fokussieren ist eindeutig zu kurzsichtig, aber historisch spannend.

Gerade „Mental Health“ ist doch ein Continuüm, dass man eigentlich ganzheitlich betrachten sollte.

Ich beobachte momentan, dass vor allem „Boomer“ den Begriff Burnout benutzen, und die jüngeren Generation diesen Begriff auch schon als veraltet sehen. Sind wir schon am Peak der „Burnout“ Bücher?

Wir sollten nicht für die Akzeptanz von einzelnen Syndromen kämpfen, sondern für ein ganzheitliches „Mental Health“ Konzept.

Da gebe ich Ihnen völlig recht! Zudem teile ich die Erfahrung, „dass vor allem „Boomer“ den Begriff Burnout benutzen“. Ich selbst gehöre ja dann vermutlich zur jüngeren Generation (*1993) und stütze Ihre These als Exempel.

Den Fokus auf einzelne Syndrome, bzw. die Schubladisierung in einzelne Diagnosen ist aus heutiger psychologiewissenschaftlicher Sicht ohnehin umstritten. Überspitzt gesagt, sind die Krankenkassen/Versicherungen vermutlich die Einzigen, die eine solche Einteilung unbedingt brauchen. Wir Menschen haben zwar den Hang zur Katalogisierung, doch denke ich, ist es an der Zeit das Konzept „Mental Health“ tatsächlich als Kontinuum zu begreifen und damit auch von der polaren Einteilung in „gesund“ und „krank“ abzulassen. Aber natürlich ist gerade auch diese Polarität historisch spannend.