Erste Hälfte des 13. Jahrhunderts: Im heutigen Österreich liefert der Dichter Heinrich von dem Türlin die erste ausführliche Beschreibung eines Zungenkusses – Pornografie? Gut 700 Jahre später: In der noch jungen Bundesrepublik Deutschland setzt sich der Schriftsteller Arno Schmidt dem Vorwurf der Pornografie aus. Grund: ein Kurzroman, in dem er sich ausdrücklich auf Heinrich von dem Türlin bezieht – Zufall?

Kurz vor der Jahrtausendwende: Der Literaturwissenschaftler Klaus Theweleit interpretiert den Pornografie-Vorwurf gegen Arno Schmidt als Rache der Alt-Nazis für einen gezielten Tabubruch. Gleichzeitig entwickelt Theweleit einen positiven Gegenbegriff der ‚reinen Pornografie‘, mit deren Hilfe Arno Schmidt zur Entnazifizierung Deutschlands beigetragen habe. Dieses prinzipielle Befreiungspotenzial der ‚reinen Pornografie‘ kann – so die hier vertretene These – auch schon für Heinrich von dem Türlin in Anschlag gebracht werden. Schmidts Rückgriff auf seinen mittelalterlichen Kollegen verdankte sich damit einem gezielten Programm, das der Titel dieses Beitrags schlagwortartig auf den Punkt bringt. Hier die Fakten und Argumente im Einzelnen:

I. Der Pornografie-Vorwurf

Am 3. März 1956 werden der Schriftsteller Arno Schmidt und sein Kollege Alfred Andersch angeklagt,

„eine unzüchtige Schrift verbreitet zu haben, indem sie in der […] von dem Angeschuldigten Andersch herausgegebenen Zeitschrift ‚Texte und Zeichen‘ einen von dem Angeschuldigten Schmidt geschriebenen Kurzroman ‚Seelandschaft mit Pocahontas‘ veröffentlichten, der Religionsbeschimpfungen und Gotteslästerungen enthält und weiterhin Schilderungen sexuellen Charakters bringt, die geeignet sind, das Scham- und Sittlichkeitsgefühl gesund empfindender Menschen in geschlechtlicher Hinsicht zu verletzen“ (Reemtsma/Eyring 1988).

Blasphemie und Pornographie – dies also der Vorwurf, der im Raum steht, bevor das Verfahren am 26. Juli 1956 wieder eingestellt wird.

II. Theweleits Lektüre

Für Theweleit ist Seelandschaft mit Pocahontas der „Text einer Bestandsaufnahme wie auch einer Utopie des Sexuellen im Deutschland der Nachkriegsjahre“ (1999, S. 14). Im Hintergrund steht dabei die These, „[d]ass die Tabuisierung des Sexuellen ein Hauptdreh der Nazigeneration(en) war, die Energie der Nachkommenden auf das Sexuelle zu fixieren, und damit von der Beschäftigung mit Hitler, ihnen selbst und der Shoah abzulenken“ (S. 85).

Gegen diese Tabuisierung schreibe Schmidt nun an – und provoziere damit entsprechende Reaktionen: „So fliegt sich, in der Liebesverschlingung des Textkörpers, das Sexuelle frei und löscht, mit jeder unverschämten Zauberzeile, ‚Nazitum‘ aus deutschen Nackriegskörpern. […] Dies ist der ‚Skandal‘, auf den Kirche, Justiz und zum Teil Presse – mit grob-richtiger Nase – reagierten: […] als Post-Nazi mangelhaft, – dies die Note, die die Anklageerhebung Schmidt ausstellte“ (S. 189).

Der Pornografie-Vorwurf ist eine Waffe in den Händen der Alt-Nazis. Gleichzeitig entwickelt Theweleit, wenn auch im vorsichtigen Konjunktiv, einen positiven Pornografie-Begriff: Schmidt schreibe Sexualszenen, die man „als eine gelungene Form ‚reiner Pornographie‘ bezeichnen könnte. Er weiß, dass ein Text in D’land über ‚die Liebe‘ nur als radikal sexueller Text geht, als Text radikaler sexueller Öffnung und Offenheit, als grotesk sexueller, sonst wird es ein Nazitext“ (S. 187).

Die Tabuisierung des Sexuellen war ein Hauptdreh der Nazigeneration(en) Klaus Theweleit

III. Schmidts Rückgriff auf Heinrich von dem Türlin

Interessanterweise greift Arno Schmidt für dieses Befreiungsprogramm auf einen mittelalterlichen Text zurück: „also jetzt Heinrich von dem türlîn, Diu Crône; ebenso gut wie unbekannt, und mir den weitgerühmten mittelhochdeutschen Klassikern durchaus ebenbürtig, prachtvoll realistisch zuweilen, geil und groß“ (1985 [1955], S. 70), lässt er seinen Ich-Erzähler schon auf der zweiten Seite bemerken.

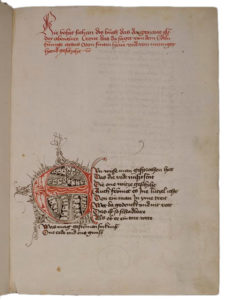

ca. 1230. Der Text ist im Heidelberger

Codex vollständig überliefert.

Heidelberg, UB, cpg 374, 1r.

Folgt man Theweleit, dann bringt die Nennung Heinrichs von dem Türlin, dessen Artusroman ‚Die Krone‘ in den 1230er Jahren im heutigen Österreich entstanden sein dürfte, „nicht irgendeine ‚mittelhochdeutsche Geilheit‘ ins Spiel, sondern sexuelle Szenerien, die durchweg durch eine besondere Legierung von Sexualität und Gewalt bestimmt sind“ (1999, S. 22f.). Theweleit nennt die so genannten ‚Wunderketten‘ (albtraumartige Abenteuerreihen, die Gawein tatenlos an sich vorüberziehen lässt), man könnte auch an die minutiös geschilderte Vergewaltigung Ginovers durch den Ritter Gasoein denken oder an die Beschreibung einer nackten Riesin, die den Helden Gawein entführt und dann von ihm getötet wird. Ich möchte das Augenmerk auf eine andere Szene der Krone richten, die für Arno Schmidt schon deswegen von zentraler Bedeutung gewesen sein dürfte, weil sie – wie auch die allermeisten Liebesszenen der Seelandschaft – in einem Boot spielt. Geschildert wird diese Szene aus der Perspektive Gaweins, ich übersetze sie in voller Länge (Originaltext: Heinrich von dem Türlin 2012, V. 26387–26464)

IV. Die Barkenszene

„Er sah in einer Barke einen schönen, starken Ritter, sehr teuer gekleidet, der sich einer schönen jungen Dame in den Schoß gelegt hatte, die ebenfalls mit teurem Schmuck versehen war. Mit dem ganzen Verlangen der Liebe waren sie miteinander beschäftigt, mit gleichem Einsatz, wie es ihnen die Liebe befahl. Ein und dieselbe Treue vereinigte die beiden. Sie hatte sich über den Liegenden gebeugt: Sie küsste den Recken und er sie, ohne Zögern, und das geschah nicht einmal, nein: es geschah gut tausendmal, so dass ihre Münder heiß und feucht und ihre Herzen von der Aufregung und Wonne der Liebe erleuchtet wurden.

Wer einer makellosen Frau ein solches Erlebnis missgönnen wollte, den stürzt Gott ins Unglück! Heinrich von dem Türlin

Wer einer makellosen Frau ein solches Erlebnis missgönnen wollte, den stürzt Gott ins Unglück! Was tat er, dass dergleichen nie geschah? Mir scheint, er hörte nicht auf mit dem Küssen, das er ihr darbot und das ihr makelloser, süßer roter Mund von seinem Mund empfing. Sie ließen nicht ab, wenn ein Mund den anderen bedeckte und einer des anderen Atem roch: Kein Stück weit konnten sie versperrt bleiben, das sich öffnete. Die Hitze wurde neu belebt durch einen zarten Druck und einen Rückzug, der aber die Münder nicht trennte, wenn eine sanfte Umarmung mit der rechten Hand hinzukam, die die Kinne aneinanderband, während die andere Hand ihren Körper umgürtete; auch war die makellose süße Frau ein bisschen vornüber geneigt, wobei unten ein Druck von ihr auf seinen Körper ausgeübt wurde, während ihre Hände ihn in süßem Verlangen umfingen, und ungetrennt kamen sie unter ihm zu liegen und er darauf, so dass er ihr, wenn sie ein wenig von ihm zurückwich, nach oben nachfolgen musste, wobei sie es aber nicht zu eilig hatte, so dass sie es nicht auseinanderkommen ließ und jeder den anderen gleichermaßen mit den Augen wahrnehmen konnte, ganz offen (nicht heimlich!) ineinander geheftet.

weitab vom rechten Pfad bewegt sich, wer das Recht des Küssens anders wahrnimmt: das Vorspiel jenes Kampfs, in dem man durch die Liebe tot darniederliegt Heinrich von dem Türlin

Da war ein starkes Küssen nötig: Wenn es zu einer Veränderung kam, dann mussten, obwohl nichts zwischen ihnen war als ihre beiden Münder, diese einen Zug ausüben (oder es wäre schwach gewesen), der sie aufeinander zwang, weshalb die Zunge beweglich sein musste. Wenn dies geschah, dann zeigte es sich, dass sich die Herzen öffneten und gegenseitig eine feuchte, süße Hitze in die Körper strömen ließen, die den Körper von den Füßen aufwärts voll und ganz entzündete. Es kommt von der Gunst der Liebe, dass man Damen so behandeln soll, und weitab vom rechten Pfad bewegt sich, wer das Recht des Küssens anders wahrnimmt: das Vorspiel jenes Kampfs, in dem man durch die Liebe tot darniederliegt.“

Für die Barkenszene gibt es keine Ikonographie: Der romantische Kuss auf der Titanic (Cameron 1997) erinnert nur entfernt an die tausend hitzigen Küsse aus dem Mittelalter.

V. Die Liebesverschlingung des Textkörpers

Das sind – im mittelhochdeutschen Original – rund 80 Verse minutiöser Beschreibung eines Zungenkusses, wobei die Druck- und Rückzugsbewegungen des sich küssenden Pärchens (und man muss schon sehr genau hinschauen, um zu sehen, dass hier wirklich ‚nur‘ ein Kuss beschrieben wird!) so unmittelbar in den Rhythmus der Sätze übergehen, dass man geneigt ist, Theweleits Formulierung von der „Liebesverschlingung des Textkörpers“ schon für die Krone in Anspruch zu nehmen. Man muss nur probehalber einen Text wie das mittelalterliche Nonnenturnier danebenhalten: Der Penis eines von eigener Hand kastrierten Ritters findet sich wohlauf in einem Nonnenkloster wieder, dessen sonst so friedfertige Bewohnerinnen in wilde Kämpfe um den seltenen Gast entbrennen.

Das ist lustig, klar, auch Arno Schmidt hätte sicher seine Freude daran gehabt. Aber es ist auch meilenweit entfernt von der nicht einmal lustigen, dafür aber umso lustvolleren Schilderung des sich küssenden Pärchens in der Barke, in der sich – mit einer Formulierung Theweleits – das Sexuelle freifliegt: frei von Derbheiten und Obszönitäten, frei von misogynen Tendenzen, frei auch vom durchsichtigen Schleier einer augenzwinkernden Sexualmetaphorik, wie man sie sonst so häufig antrifft.

VI. Der Nazi-Riese

Frei von Gewalt ist der Zungenkuss allerdings nicht. Sie ist nur in den Kontext verlagert. Denn während Gawein zum heimlichen (man könnte auch sagen: voyeuristischen) Beobachter dieser sich freifliegenden Sexualszene wird, ist er selbst Gefangener eines Riesen, der ihn gewaltsam in einer Höhle eingeschlossen hat (durch sie oder unter ihr hindurch fließt der Fluss, auf dem sich die Barke mit dem Paar befindet).

Aus der Theweleitschen Perspektive vielleicht: der Nazigenerationenriese, aus dessen Fängen es sich mittels ‚reiner Pornographie‘ erst einmal zu befreien gilt. Und in der Tat, der Ritter in der Barke ist es, aus dessen Mund der Held Gawein von einem Schlüssel erfährt, der sich im Inneren der Höhle befindet und mit dessen Hilfe er ins Freie gelangen kann. Denn seltsamerweise unterhält sich das von Gawein belauschte Pärchen in den Kusspausen just über jenes Abenteuer, das Gawein – dessen Schicksal der Ritter schon für besiegelt hält – zu bestehen hat. Gawein weiß nun dank seines Voyeurismus, was zu tun ist, er kann mit Hilfe des Schlüssels aus der Höhle entkommen und schließlich sogar den Nazi-Riesen besiegen.

Gawein und der Nazi-Riese. Coverart zum Computerspiel Wolfenstein (2014).

Gawein und der Nazi-Riese. Coverart zum Computerspiel Wolfenstein (2014).

VII. Selbstporträt des Dichters?

Übrigens wird die Barke von einem riesigen Schwan gezogen, der von jeher der Vogel der Dichter gewesen ist. Schon Ovid imaginiert sich selbst in einem Schwanengespann. Es ist deshalb nicht ganz abwegig, den Ritter im Schoß der Dame mit Heinrich selbst zu identifizieren, der sich hier in bester Hitchcock- oder Tarantino-Manier einen Cameo-Auftritt in seinem eigenen Roman leistet, um seinem Helden mal eben zu soufflieren, wie er aus seinem Abenteuer wohlbehalten wieder herauskommt – ihm, wenn man so will, den metafiktionalen Schlüssel an die Hand zu geben, der ihm ein Verlassen der Höhle ermöglicht.

Eine vertrackte Vorstellung: Der Held beobachtet seinen Autor, der zunächst nichts Besseres zu tun hat, als sich achtzig Verse lang der Kunst des Küssens hinzugeben: „Ein roter Samtfleck kam aus ihren Lippen, wurde schnitzelspitz, drängte unbeholfen, und schlüpfte mir dann tief in den Mund“. Pardon, das war jetzt nicht Heinrich von dem Türlin, sondern Arno Schmidt, dem Theweleit dafür das Verdienst der „Erfindung des Kusses für die darauf wartende junge Republik“ (1999) zuspricht. Für die deutsche Literaturgeschichte erfunden hat den Zungenkuss dagegen kein anderer als Heinrich von dem Türlin, der damit – „prachtvoll realistisch zuweilen, geil und groß“ (Schmidt 1955) – dem Theweleitschen Ideal einer ‚reinen Pornographie‘ nahekommt.

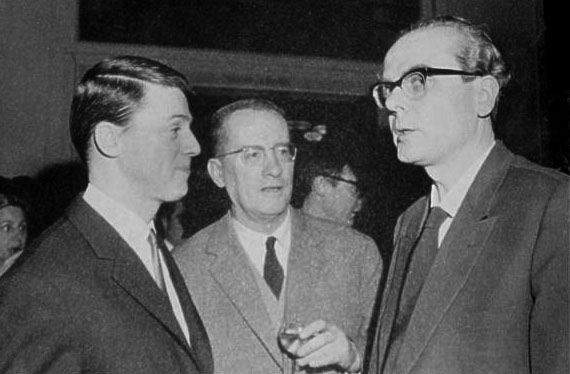

(v.l.n.r. : Alexander Kluge, Alfred Andersch, Arno Schmidt

© Landesarchiv Berlin)

Literatur

Heinrich von dem Türlin. 2012. Diu Crône. Kritische mittelhochdeutsche Leseausgabe mit Erläuterungen, hg. v. Gudrun Felder. Berlin, Boston: De Gruyter.

Reemtsma, Jan Philipp; Eyring, Georg (Hgg.) 1988. In Sachen Arno Schmidt. Prozesse 1 & 2. Zürich: Haffmans. Zitat: S. 146.

Schmidt, Arno (1985): „Seelandschaft mit Pocahontas“, in: Arno Schmidt. Das erzählerische Werk in 8 Bänden. Bd. 2. Zürich: Haffmans. Zitate: S. 67–114; S. 70.

Theweleit, Klaus. 1999. „You Give Me Fever“. Arno Schmidt. Seelandschaft mit Pocahontas. Die Sexualität schreiben nach WW II. Frankfurt a.M.: Stroemfeld. Zitate: S. 14, S. 85; S. 198; S. 187; S. 22f. ;S. 67.

Bildnachweis

Titelbild von Blake Kathryn.

uncode-placeholder

Justin Vollmann

Justin Vollmann ist promovierter Mediävist und arbeitet an der Universität Tübingen. Seine Doktorarbeit, die 2007 mit dem Dissertationspreis der Universität Basel ausgezeichnet wurde, ist ganz der Krone von Heinrich von dem Türlin gewidmet und versteht sich als Wegweiser durch das oft verwirrende Geflecht der zahlreichen âventiuren, die von Gawein und anderen Rittern der Tafelrunde bestritten werden. Demnächst schließt Vollmann seine Habilitationsschrift zu Narrativer Reflexivität sowie eine kommentierte Übersetzung des Laborintus Eberhards des Deutschen ab.

Mich fasziniert die Möglichkeit einer ›reinen Pornographie‹. Pornographie, die »frei von Derbheiten und Obszönitäten, frei von misogynen Tendenzen, frei auch vom durchsichtigen Schleier einer augenzwinkernden Sexualmetaphorik« ist – ich frage mich, ob es die in zeitgenössischer Literatur überhaupt geben kann. Zumindest für die Populärliteratur aus dem englischsprachigen Raum möchte ich das bezweifeln.

Die Romane der ›Romance Writers of America‹ werden auch auf dem deutschen Markt breit rezipiert und generieren ihren Reiz ganz bewusst aus der dezidierten Beschreibung von Sex. Zwei kurze Beispiele zum Thema Zungenkuss:

»Als er die Lippen wieder auf ihren Mund senkte, ließ sie sich hineinziehen in das Gefühl, erobert zu werden. Zentimeter für Zentimeter, hatte er gesagt, und er war jemand, der sein Wort hielt. Er berührte, er schmeckte, er verweilte, bis aus ihrem Erschauern ein Beben wurde und die duftgeschwängerte Luft schwerer wurde.« (Nora Roberts: Sommersehnsucht, München 2009, S. 177.)

»Cooper wurde jetzt nur noch von männlichen Trieben beherrscht. Er küsste Rusty lang und innig, während er sich auf sie schob. Seine gierige Zunge stieß tiefer und tiefer vor, nahm Besitz von ihrem warmen Mund. […] [Ihre] Reaktion war unendliches Verlangen. Es schoss aus ihrem Schoß empor, überwältigte Herz und Verstand, schloss alles aus, außer dem Mann, der solch wundervolle Dinge mit ihrem Mund anstellte.« (Sandra Brown: Gefangen in der Wildnis, Augsburg 2008, S. 149.)

Natürlich ist das Trivialliteratur und von Literatur im künstlerischen Sinn, wie man sie Arno Schmidt wohl attestieren würde, weit entfernt. Aber von der ungebrochenen Heteronormativität und dem latenten Gewaltpotential zumindest der zweiten Szene mal abgesehen finde ich auffällig, dass die Sprache, mit der Erotik in dieser Populärliteratur erzählt wird, auf Derbheit nur verzichten kann, indem sie hochgradig klischeehafte Metaphorik nutzt. Zumindest in diesem Kontext möchte ich mich den Herausgebern anschließen und fragen: Gibt es überhaupt eine zeitgenössische Sprache für ›reine Pornographie‹?

Vielen Dank für die instruktiven modernen Beispiele, die mich noch einmal auf das Mittelalter zurückbringen. Die Metaphorik von Eroberung und Inbesitznahme, die in Ihren Beispielen so präsent ist, verwendet nämlich auch Heinrich von dem Türlin exzessiv, als er die Vergewaltigung Ginovers durch den Ritter Gasoein beschreibt. Umso auffälliger finde ich es, dass er in der Kussbeschreibung ganz darauf verzichtet, gerade so, als wolle er eine Art Gegenbild entwerfen. Dass dieses Gegenbild gleichzeitig als utopisch markiert wird (nicht zuletzt durch den Dichterkahn, falls meine Interpretation hier einleuchtet), deckt sich vielleicht mit Ihrer Skepsis bezüglich der Möglichkeit einer im emphatischen Sinne reinen Pornografie.

Lieber Justin, das ist generell ein super Text. Und er zeigt, dass Arno Schmidt die Ehrenrettung ist, was den Mittelalterrückgriff in und für „Deutschland“ angeht. Nach Zeiten, in denen man die untergangswillige Männertreue der Nibelungen und den leeren Pathos der Gralssuche bei Wolfram von Eschenbach befingerte, um die faschistische Ideologie mittelalterlich zu unterfüttern, greift Schmidt mit Heinrich auf den Anti-Wolfram zu. Und statt auf die „Männerphantasien“ von kameradschaftlichem Untergang und männerbündlerischer Grals-Erlangung eben auf den lebensbejahenden Zungenkuss (der einem jederzeit in den Cunnilingus überzugehen scheint): Pornografie als Befreiungsschlag… nicht ganz anders, als wenn man am Anfang von Russ Mayers „Up“ (1976) einen schwitzenden Hitler zwischen den Brüsten seiner Partnerin beinahe ersticken sieht. Doch warum hier die Vermutung von Heinrichs Cameo? Es gäbe ja auch viele andere Möglichkeiten, das Schwanenboot zu lesen (Anderweltlichkeit, keltisches Seelensymbol, Lohengrin-Anspielung, etc.). Klar: rückblickend von Schmidt auf Heinrich passt das, da auch der einsiedlerische Heidenbewohner gerne unverstellt seine eigene Sexualität in die Intellektualismen streute, bis hin zur unangenehmen Altmännerlüsternheit in „Julia, oder die Gemälde“ (wo übrigens auch das Mittelalter pornografischer Bildgeber sein darf, wenn die Schmidt’sche Erzählerfigur der vom Deutschunterricht geplagten Schülerin das mittelhochdeutsche Wort für Kitzler beibringt). Aber wenn das in der „Krone“ nach diesem Schmidt’schen Muster ein Cameo Heinrichs ist, eine Selbstdarstellung des Autors als beinahe selbstlos um die weibliche Erregung besorgter (Zungen-)Küsser: Wie passt das zu den vielen Misogynien im restlichen Roman? Ist das vorherige rhetorische Geißeln der höfischen Damen uneigentliche Ironie und hier die eigentliche Darstellung als ihr sexueller Verehrer? Setz sich Heinrich ganz gezielt als Erotoman der Prüderie der höfischen Oberfläche entgegen? Dann also abermals und auch am mittelalterlichen Hof: Pornografie als Befreiungsschlag? Aber eben nicht durch Voyeurismus, sondern durch die Selbstentäußerung des Autors als Erotoman?

Lieber Matthias, hab vielen Dank für Deinen Kommentar, der mich noch einmal sehr zum Nachdenken bringt. Hier nur zwei Punkte:

Erstens: Mittelalterbilder. Die von den Nazis befingerte „untergangswillige Männertreue der Nibelungen“, von der Du schreibst, ist ja auch bei Arno Schmidt von Anfang an präsent, wenn es kurz vor der Erwähnung der ‚Krone‘ – und fast unmittelbar nach Erwähnung der Konzentrationslager – heißt: „In Gerolstein, Stadt siegfriedener Festspiele, Recken hingen mit einer Hand an Speeren, schlief auch ein Bahnmeister auf seinem Schild“. Das würde noch einmal Deine mir sehr einleuchtende These stützen, dass Arno Schmidt dem Rückgriff der Nazis auf das Mittelalter ganz bewusst den Rückgriff auf ein ‚anderes‘ Mittelalter entgegensetzen will, dessen Exponent für ihn die ‚Krone‘ ist.

Zweitens: Cameo. Wenn in ‚Django Unchained‘ Tarantino selbst als Sklavenaufseher auftritt, dann steht das ja ebenfalls in krassem Widerspruch zu dem, was er als Autor und Regisseur tut, nämlich den Sklaven Django als (trickreicherweise auf den Spuren Siegfrieds wandelnden, aber das ist wieder eine andere Geschichte) Helden zu etablieren. Warum dann also nicht auch ein Selbstporträt des tendenziell misogynen Autors Heinrich als hingebungsvoll zungenküssenden Frauenverstehers? Ich würde hier also eher von einem spannungsvollen Neben- und Ineinander ausgehen, obwohl mir Deine These von der Selbstentäußerung des Autors als Erotoman natürlich prinzipiell entgegenkommt.

Lieber Justin, vielen Dank für den erhellenden und nachvollziehbaren Artikel, auf den ich gestoßen bin, als ich nach der Bedeutung des Wortes „riuhelîn“ suchte: „Wieder hingen ihr, sie fuhr bis Münster mit, die Rauchzöpfe aus den Nüstern, über die durchbrochene Bluse hinab, bis auf den Schoß, vom Kopf bis aufs riuhelîn…“ (AS, Seelandschaft mit Pocahontas, I), womit der explizite Hinweis auf Heinrich von dem türlîn eingeleitet wird. Leider weiß ich es immer noch nicht. Ist hier eigentlich auch ein Drache am Werke? Ich wäre dankbar für etwas Nachhilfe in Mittelhochdeutsch!

Dann zur Vogelsymbolik: auch in der Seelandschaft wird nahezu jede Liebesszene von Vögeln begleitet! – !!! Der Besitzer der Pension brüstet sich gar damit, die größte Vögelsammlung (ausgestopfter Individuen) Niedersachsens zu besitzen, was übrigens der Wahrheit entsprach.

Lieber Karsten, vielen Dank zunächst für den spannenden Hinweis auf die Vögel, über die sich noch eine zusätzliche Nähe zur Barkenszene der ‚Krone‘ ergibt!

Zu Deiner Frage:

Das mittelhochdeutsche Wort „riuhelîn“, eine Verkleinerungsform von „riuhe“ (= Behaartheit), bedeutet „weibliches Schamhaar“, kommt allerdings in der ‚Krone‘ gar nicht vor. Dahinter steht das Adjektiv „rûch“ (= haarig, struppig), das in der ‚Krone‘ u. a. bei der Beschreibung einer nackten Riesin zum Einsatz kommt, die Arno Schmidt vielleicht im Hinterkopf hatte.

Das mittelhochdeutsche Adjektiv „rûch“ hat sich dann zum neuhochdeutschen Adjektiv „rau(h)“ weiterentwickelt, das in gewissen Verbindungen auch als „rauch“ erscheint, vgl. etwa den Ausdruck „Rauchwerk“ für „Pelzwerk“. Obwohl der „Rauch“, der aus der Zigarette kommt, etymologisch eine andere Wurzel hat, halte ich es für gut möglich, dass Arno Schmidt bei den „Rauchzöpfe[n]“, die der (offenbar Zigarette rauchenden) Zuggefährtin des Ich-Erzählers „aus den Nüstern“ hängen, die „haarige“ Bedeutung von mhd. „rûch“ mitgedacht hat. Dazu würde passen, dass in der ‚Krone‘ an anderer Stelle ein hässlicher Ackerknecht beschrieben wird, dem eine Haarlocke aus der Nase ragt, die man, hätte es ihre Härte nur zugelassen, hätte flechten (!) können.

Und: Ja, ein Drache ist auch mit von der Partie, der Held Gawein muss ihn, nachdem er aus dem Inneren des Bergs entkommen ist, besiegen, um an das kräftespendende Lebenswasser zu gelangen, das er zum Sieg über den Nazi-Riesen benötigt. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, aber auch diese Assoziation mag bei den rauchenden Nüstern der Zuggefährtin in der Tat eine Rolle gespielt haben.

Macht man sich einmal klar, wie viele sprach- und literaturgeschichtliche Assoziationen allein in diese Arno Schmidt’schen „Rauchzöpfe“ eingeflochten sind, dann gibt das, glaube ich, einen sehr schönen Einblick in den kreativen Prozess des Schreibens, der ja immer irgendwie auch multifaktoriell gesteuert zu sein scheint. Auch in diesem Sinne also noch einmal ganz herzlichen Dank für die erkenntnisfördernde Frage!