Dummheit, selbstverschuldet

Die Forderung, die Kant an seine Leser stellte, packte er in die berühmte Formulierung, wonach Aufklärung der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit sei. Das Wort „selbstverschuldet“ hatte dabei eine spezielle Bedeutung. Denn der Aberglaube, die Anhänglichkeit an Dogmen, der Autoritätsgehorsam, ob gegenüber den Männern der Kirche oder jenen im weißen Mantel der Wissenschaft – das alles war ja keineswegs von den Einzelnen selbstverschuldet. Es war vielmehr ein Ergebnis von Unbildung, Indoktrination, undurchschautem Vorurteil, auch irrationalen Neigungen, die mit der menschlichen Natur einhergehen. Der Begriff „selbstverschuldet“ gewann seinen Sinn erst dadurch, dass es eine hinreichend belehrte, zu logischer Analyse und kritischer Hinterfragung fähige, relativ vorurteilsresistente Persönlichkeit gab. Nur sie konnte als das Subjekt der Aufklärung begriffen und entsprechend in die Pflicht genommen werden.

Die Vernunft darf nicht im bloß Biologischen verankert sein, denn dort ist alles Mögliche verankert, auch die Dummheit, der Wahnsinn und das Böse.

Wenn wir annehmen wollen, der Begriff der menschlichen Vernunft sei hinreichend klar (was nicht ohne Weiteres angenommen werden darf), dann beruht der „Glaube an die Vernunft“ zunächst darauf, dass alle, die tatsächlich vernünftig sind, sich daran – und das heißt vor allem: an die Regeln der Logik – naturwüchsig gebunden fühlen. Aber eben die faktische Naturwüchsigkeit der Vernunftbindung, ihre bloße biologische Verankerung, wäre zu wenig, um wirksam gegen jenen Glauben opponieren zu können, der aus der Offenbarung erwächst.

Aller Aufklärung, die sich als die einzig rationale Alternative zur Religion versteht, eignet daher seit eh und je ein unduldsamer Zug. Das hat mit der Autoritätsproblematik der menschlichen Vernunft zu tun. Sie darf nicht im bloß Biologischen verankert sein, denn dort ist alles Mögliche verankert, auch die Dummheit, der Wahnsinn und das Böse. Kant versucht daher, die Kategorien und Prinzipien der Rationalität in einem transbiologischen Bereich festzumachen, dessen Stellung zur Erfahrungswelt „transzendental“ sein soll, das heißt: aller innerweltlichen Erkenntnis vorgeordnet, sie erst ermöglichend und daher auch nicht kritisierbar. Hier klingt noch reichlich vom obersten, absoluten Geltungsanspruch der Offenbarung durch.

Dummheit, aufgeklärt

Die Unduldsamkeit der Aufklärer wird ärgerlich, sobald das Credo der Aufklärung, „Selber denken!“, kein risikoreiches Eintreten für die Freiheit des Denkens und Redens mehr erfordert. Grundrechtlich verfasste, prinzipiell säkulare und liberale Staaten legen mit der allgemeinen Schulpflicht den Grundstein für einen hohen Bildungsstandard, an dem breite Teile der Bevölkerung teilhaben. Es ist zu einem fundamentalen Erziehungsziel geworden, dass niemand bloß deshalb an irgendetwas glauben solle, weil es sich um eine konventionelle oder autoritativ abgesegnete Sache handle. Dies gilt für Weltanschauungen nicht weniger als für religiöse Bekenntnisse, und es gilt sogar, wenn auch in geringerem Maße, für den Standpunkt des wissenschaftlichen Experten.

Doch kein Licht ohne Schatten. Eine triviale Einsicht, gewiss, aber sie hat – gerade wegen ihrer Trivialität – für die Aufklärung, les lumières, eine spezifische Bedeutung. Ihr entsprechend formuliert Robert Musil, ein Aufklärer mit Hang zur Mystik, in seinem Vortrag Über die Dummheit aus dem Jahre 1937 einige bemerkenswerte Thesen. Er unterscheidet in seinem Vortrag zwischen der „ehrlichen“ oder „schlichten Dummheit“, die einfach daher rührt, dass ein Mensch dumm ist, und jener anderen, die er die „höhere“ nennt. In ihr erblickt der Autor des Manns ohne Eigenschaften die „eigentliche Bildungskrankheit“. Die höhere Dummheit definiert Musil, der sich gelegentlich ganz und gar elitär als „konservativen Anarchisten“ bezeichnet, folgendermaßen: „Sie ist nicht sowohl ein Mangel an Intelligenz als vielmehr deren Versagen aus dem Grunde, dass sie sich Leistungen anmaßt, die ihr nicht zustehen…“ (Musil 1978a). Musil gibt im Vortrag selbst kein Beispiel für dieses Versagen. Andernorts lässt sich aber nachlesen, dass er Oswald Spenglers ungemein erfolgreichem und bis heute nachwirkendem Werk, Der Untergang des Abendlandes, das 1918 und ’22 erscheint, ein Besprechungsattest ausstellte, das summa summarum vernichtend war:

Dummheit)

Indem Spengler sich anmaße – so Musil (1978b) –, über alle Völker und Kulturen der Weltgeschichte ein kompetentes Urteil abzugeben, noch dazu eines, aus dem mit scheinbar strenger Geschichtslogik folge, Europa sei vergreist und daher zum Absterben verurteilt, liefere der vielbelesene, doch fortwährend dilettierende Autor einen geradezu monströsen Musterfall der bürgerlichen Bildungskrankheit. Es war deshalb auch nicht bloße Beckmesserei, wenn Musil seine Kritik an Spengler mit dem Nachweis begann, dass diesem für den Quervergleich der mathematischen Denkweise verschiedener Kulturen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien schlichtweg das nötige Fachwissen fehlte.

über seine intellektuellen Verhältnisse hinaus denken

Was also Musil, ganz im Sinne des Konzepts der höheren Dummheit, an Spengler besonders stört, ist dessen Hang, sich großflächig über seine intellektuellen Verhältnisse hinaus theoretisch zu betätigen. Zum Beispiel wird ein begrenzt anwendbares Vokabular in metaphorischer Weise auf Bereiche ausgedehnt, in denen es nichts verloren hat. Man denke an das Schema der Lebensalter, welches, statt Wachsen und Vergehen biologischer Organismen zu beschreiben, plötzlich den Gang ganzer Kulturen erklären soll – eine zu Spenglers Zeit überaus beliebte Analogsetzung natürlicher und historischer Evolution. Das Ergebnis dieser Dilettantenkunst ergab im Fall Spenglers jene höhere Dummheit, die da lautete, dem Abendland – was immer das sein mochte – bliebe nichts anderes übrig, als sich in seinen lebensaltersmäßig notwendigen Untergang zu fügen.

Parawissenschaft

Heute wimmelt es von parawissenschaftlichen Begriffen, Konzepten, Theorien, die alle eine Folge davon sind, dass sich mehr oder minder gebildete Laien im Sinne der Aufklärungs-Maxime „Selber denken!“ ein Bild der sie jeweils interessierenden Verhältnisse machen. Dabei ist es, sieht man genauer hin, mit dem Selbstdenken gar nicht so weit her. Denn es sind in erster Linie die populärwissenschaftlichen und journalistischen Medien, die dem Laien vorkauen, was „in“ und was „out“ ist, was „angesagt“ und was „passé“, wodurch sie ihm, durch leicht handliche Floskeln und Rezepturen, das Gefühl vermitteln, mitdenken zu können und sich eine eigene Meinung bilden zu sollen.

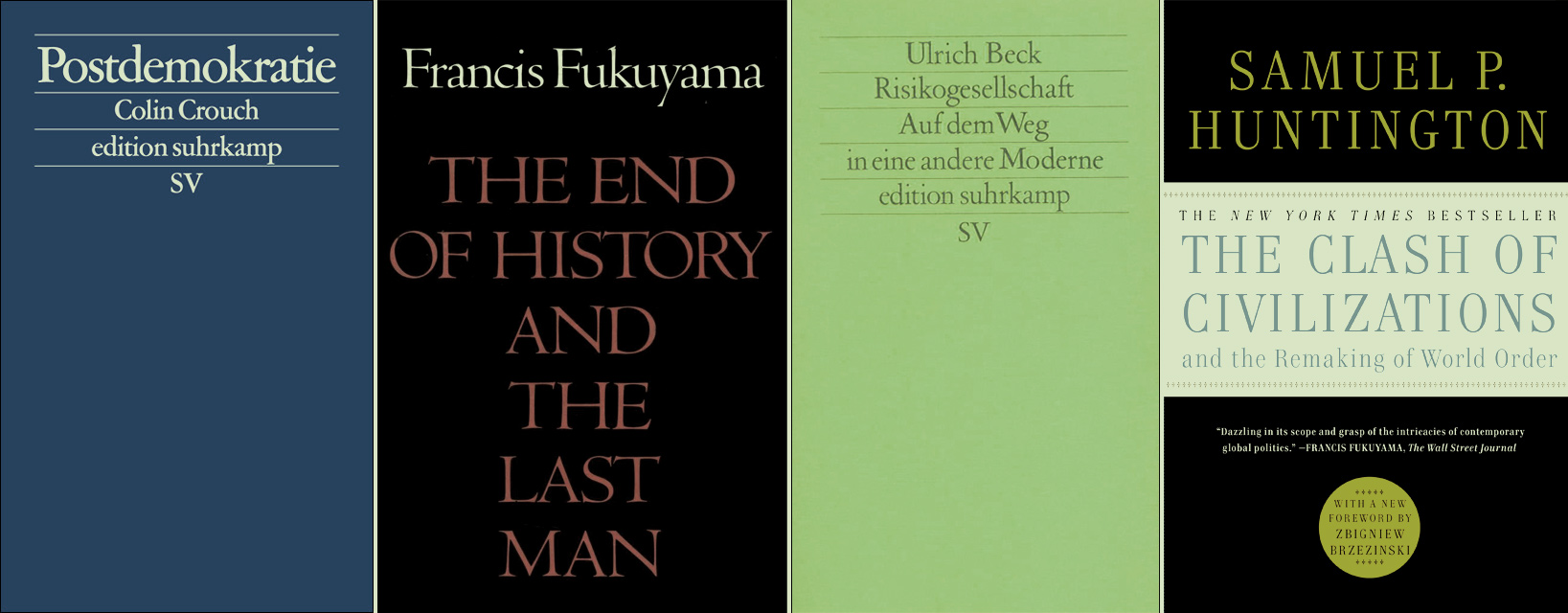

Mittlerweile ist die Chaostheorie, von der kein Nichtmathematiker auch nur annäherungsweise eine Ahnung hatte, samt „Butterfly-Effekt“, „Fraktalen“ und „Apfelmännchen“ wieder in den Hintergrund der saisonalen Leimetaphern getreten, wenn es darum geht, sich pseudokompetent über die Zukunft auszulassen. Zwischendurch war der – formal weniger anspruchsvolle, weil sozialgeschichtliche – Clash of Civilizations in aller Munde, fast gleichzeitig wurde The End of History proklamiert. Neuerdings grassiert das Konzept der Postdemokratie, nachdem eine Weile das Wort von der Risikogesellschaft die Runde unter den Selbstdenkern machte.

Selbstdenken ohne Inkompetenz-Einsicht

Nun könnte man sich fragen, was denn daran so tadelnswert sei, dass im Umlauf befindliche Begriffe und Modelle von der mehr oder weniger gebildeten Öffentlichkeit dazu verwendet werden, um über weltanschauliche, kulturelle und soziale Fragen, die von Bedeutung sind, mehr oder minder selbständig, kritisch, auf eigene Meinung abzielend, nachzudenken und zu diskutieren? Ohne hier einem Musil’schen Elitarismus frönen zu wollen, muss doch auf zwei Effekte aufmerksam gemacht werden, deren negative Auswirkungen beträchtlich sein können.

Erstens verbindet sich eine scheinrationale Attitüde, die sich auf halb verstandene und unklare, dafür aber emotional und anschaulich einprägsame Formeln stützt, leicht mit eingefleischten ideologischen Mustern, die ihrerseits bestätigt sein wollen. Man denke nur an die lange gehegte Meinung, wonach im Neokapitalismus Risikofreudigkeit eine Haupttugend und jede Art von staatlicher Einmischung hinderlich sei, weil die Selbstregulierungskräfte des Marktes dadurch gestört würden. In Wirklichkeit führte dieses System zu empörender sozialer Ungerechtigkeit, schamloser Bereicherung einiger Weniger, dem drohenden Zusammenbruch der Finanzmärkte und einer katastrophalen Überschuldung auch der wohlhabenden Staaten.

Man verwechselt die kindlichen Gefühle angesichts der üppigen Produktion eines Geborgenheitsvokabulars mit dem mündigen Einverständnis eines zum kritischen Urteil Befähigten.

Zweitens jedoch befördert die Einübung in das Muster der höheren Dummheit zu einer entsprechenden Kultur der bildungsgesellschaftlichen Irrationalität. Da man sich dessen sicher ist, die Dinge des Lebens selber denkend bewältigen zu können, schwindet auch die Berührungsscheu vor allen sogenannten „Alternativen“. Während man die angestammten Institutionen pauschal verdächtigt, maßt man sich ein Urteil in Bereichen an, von denen man kaum eine Ahnung hat, sei es die Demeter-Methode im biologischen Landbau, die heilende Kraft auratischer Energiefelder und kosmischer Harmonien oder die spirituelle Religiosität des Fernen Ostens. Man verwechselt die kindlichen Gefühle angesichts der üppigen Produktion eines Geborgenheitsvokabulars mit dem mündigen Einverständnis eines zum kritischen Urteil Befähigten.

Gerade indem man sich einbildet, urteilsfähig zu sein, verfällt man nicht selten der – mit Kants Worten – selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dabei handelt es sich dann freilich um jene Variante, die gerade nicht typisch ist für Analphabeten, sondern im Gegenteil: für die Absolventen der mittleren Reife. Diese werden – um im Beispiel zu bleiben – massenhaft willfährige Mitspieler, Konsumenten und Opfer des multimilliardenschweren Lebenskunst‑, Spiritualitäts- und Esoterik-Marktes. Denn da man ja ohnehin gebildet ist, weigert man sich als das vernunftbegabte Wesen, das man von Natur aus ist, maßvoll einzusehen, dass wahre Aufklärung darin bestünde, sich dort des Urteils und der damit verbundenen Praxis zu enthalten, wo einem die Kompetenz des Urteilens fehlt.

Selbstdenken ohne Inkompetenz-Einsicht: Das ist die eigentliche Bildungskrankheit, aus welcher die höhere Dummheit vielfältig erwächst und sich schließlich tief einwurzelt in die herrschende Vorstellung davon, was erst eine mündige Person ausmacht.

Selbstdenken ohne Transzendenz-Einsicht

Doch selbst wer der falschen Transzendenz des Esoterikmarktes misstraut, ist vor höherer Dummheit nicht gefeit. Je weiter sich die Moderne, mittels Dekonstruktion, autonomisieren möchte, desto stärker wird die Entfremdung des Einzelnen von dem, was er wirklich will. Er wird in der Betrachtung seiner Subjektivität dann akkurat auf jenes Medium verwiesen, das gerade nichts außer exakt definierbarer Objektivität gelten lässt: auf die Naturwissenschaft der Seele, auf Psychologie und Hirnforschung.

In ihrem Buch Absence of Mind (2010) hat Marilynne Robinson, eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen unserer Zeit, das prekäre Verhältnis von Subjektivität und Wissenschaft zum Gegenstand tiefdringender Überlegungen gemacht. Ihr wichtigster Punkt ist der, dass unsere aufgeklärte Welt in Wahrheit von parawissenschaftlichen Modellen beherrscht wird, die das Geheimnis des Menschen, seinen zur Welterschließung, Selbsterkenntnis und Transzendenzerfahrung fähigen Geist, vorgeblich auf irgendeine physiologische Basis, besonders das Gehirn, zurückführen und reduzieren wollen.

In Volkshochschulkursen wird der staunende Laie von Fachleuten darüber belehrt, dass die wirkliche Welt mit jener, die wir mit unseren Sinnen erfahren, nichts zu tun habe; diese sei – wie übrigens auch unser Ich samt dem freien Willen – vielmehr durch und durch ein Erzeugnis unseres Gehirns, und zwar zu dem Zweck, eine überlebensdienliche Interaktion zwischen uns und unserer Umwelt – das heißt in letzter Instanz: unserer Gene – zu ermöglichen. Darin spiegelt sich ebenfalls ein Stück höherer Dummheit, denn abermals geht es „um ein Versagen der Intelligenz aus dem Grunde, dass sie sich Leistungen anmaßt, die ihr nicht zustehen“. Es handelt sich um das chronische Erkenntnisleiden einer Moderne, welche sich angewöhnt hat, alles überhaupt Existierende als objektiv und immanent zu denken, das heißt, so zu denken, dass es der wissenschaftlichen Begrifflichkeit prinzipiell und ausnahmslos fassbar sein muss.

Von „Parawissenschaft“ spricht Robinson, weil die strenge naturwissenschaftliche Methode überhaupt keine Aussage über den Geist als Phänomen menschlicher Subjektivität zulässt. Der simple Grund: Das Vokabular der Physik, Chemie und Biologie kennt nur die Phänomene der äußeren Welt, vom Urknall bis zu den Strings, von den ersten Atomen bis zu den Riesenmolekülen, welche die DNA formen, von den hirnlosen Einzellern, die sich selbst reduplizieren, bis zum Neuronen-Universum des menschlichen Gehirns.

Selbstdenken ohne Transzendenz-Einsicht, verstanden als die Leugnung von Subjektivität als primärer Quelle aller Seins- und Daseinserschließung: auch das ist eine Folge der parawissenschaftlichen Hegemonie unserer naturalistisch verengten Weltzuwendung. Auch diese Verengung ist also, könnte man sagen, ein Kollateralschaden des Ausgangs aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.

Fazit

Wer mit dem Selbstdenken nicht haltmacht, wo das Denken tieferen Formen der Einsicht Platz machen sollte, der verdummt, und zwar auf höchstem Niveau. Die Niveaus der Verdummung lauten: Selbstdenken ohne Inkompetenz-Einsicht und ohne Einsicht in die Transzendenz. Wahre Aufklärung hingegen bedeutet auch den Ausgang aus jener selbstverschuldeten Unmündigkeit, deren Name seit Musil „höhere Dummheit“ lautet.

Literatur

Kant, Immanuel. 1784. „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ in: Berlinische Monatsschrift. 12, 481–494.

Musil, Robert. 1978a. „Über die Dummheit“, in: Gesammelte Werke, hrsg. v. Adolf Frisé. Bd. 2, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt. Zitat auf S. 1270 ff (1286 f).

Musil, Robert. 1978b. „Geist und Erfahrung. Anmerkungen für Leser, welche dem Untergang des Abendlandes entronnen sind“ [März 1921], in: Gesammelte Werke. Hrsg. v. Adolf Frisé. Bd. 2, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt. 1042–1059.

N.N. 1974. „Kissinger: ‚Wenn ich gehe, dann ohne Skandal‘ “, in: Der Spiegel. 25 (17. Juni 1974). 60–74.

Robinson, Marilynne. 2010. Absence of Mind, The Dispelling of Inwardness From the Modern Myth of the Self. The Terry Lectures. New Haven & London: Yale University Press.

Eine frühere Version dieses Textes erschien in der Wochenendbeilage „Spectrum“ der österreichischen Tageszeitung Die Presse am 4. November 2012.

Bildnachweis

uncode-placeholder

Peter Strasser

Prof. Dr. Peter Strasser lehrte an der Universität Graz Philosophie. Von 1990 bis 1995 war er Beirat des Kunstfestivals steirischer herbst, wofür er die Nomadologie der Neunziger konzipierte. Heute forscht er zu Fragen der theoretischen Kriminologie. Er verfasste mehr als 20 Bücher zu philosophischen und kunsttheoretischen Themen. 2014 wurde Strasser mit dem Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik geehrt.

In meinen Augen ist dieser Text eine äußerst gelungene Paradoxie. Ich möchte versuchen darzulegen, warum.

Die Vernunft: »[I]hre bloße biologische Verankerung, wäre zu wenig, um wirksam gegen jenen Glauben opponieren zu können, der aus der Offenbarung erwächst«. Dieser Satz gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, man glaubt an eine Offenbarung und ihre Fähigkeit, im Menschen Wissen zu inspirieren. Und auch wenn ich dem Biologismus mit großer Skepsis entgegenblicke – die Skepsis gegen eine Offenbarung wird stets größer sein. So meine persönliche Ausgangsposition für den folgenden Gedanken.

Parawissenschaftliche Begriffe führen dazu »das Gefühl [zu] vermitteln, mitdenken zu können und sich eine eigene Meinung bilden zu sollen.« Dieses Gefühl leite die Massen in die Irre. Und damit ist der nur vordergründig abgelehnte Musil’sche Elitarismus im vollen Maße mit im Boot. Denn eine Meinung scheint nur wenigen Erlauchten zugesprochen zu werden, eben den Nicht-Dilettanten, den (nach Goethe) MEISTERN. Doch wer sind diese? Das Ich dieses Texts scheint es sehr genau zu wissen, auch wenn es nicht expliziert: »Man verwechselt die kindlichen Gefühle angesichts der üppigen Produktion eines Geborgenheitsvokabulars mit dem mündigen Einverständnis eines zum kritischen Urteil Befähigten.« Es ist also DER ZUM KRITISCHEN URTEIL BEFÄHIGTE, derjenige, der nicht kindlich ›über seine intellektuellen Fähigkeiten hinausdenkt‹. Nach den vorgeführten Thesen ist dies also der Mensch, welcher der Transzendenz wie vor allem der eigenen Inkompetenz eingedenk ist.

Das Ich dieses Textes ist jedoch eben gerade das nicht! Und soll es wohl auch gar nicht sein. Das Ich weiß, wer die Intellektuellen sind und wo ihre Grenzen liegen, wer befähigt ist, die Transzendenz einzuholen, ja überhaupt: was dieser transzendentale Griff nach einer Offenbarung sein soll. Und da der Text sich dabei vor absoluten Aussagen beinahe überschlägt, ist dieser MEISTER erst einmal nur das Ich selbst. Was aber ein Kreter-Paradox erzeugt:

›Nur die Aussage, die ihrer eigenen Inkompetenz eingedenk ist, ist legitim‹, sagt ein Ich ohne jegliche Spur von Inkompetenz.

Damit ist der Text in meinen Augen ein grandioses Beispiel für einen performativen Selbstwiderspruch, eine Meta-Hochstapelei.

Ich gebe zu, ich weiß nichts davon: Ich kenne meine eigenen intellektuellen Grenzen nicht; ich weiß auch nicht, welche intellektuellen Grenzen jemanden zum MEISTER legitimieren; ich weiß noch nicht einmal, in wem ich so einen MEISTER zu suchen gewillt wäre. Und um es von den Menschen hin zum GRÖSSEREN (von dem ich auch nicht weiß, was das ist) zu ziehen: Ich weiß nicht was eine OFFENBARUNG wäre, von der ich inspiriert sein wollen würde.

Aus dieser Inkompetenz heraus setzte ich den Textaussagen meinen persönlichen Dilettantismus entgegen. Jedoch nicht in dem Sinne, wie Dilettantismus hier offeriert wird. Eher wie das europäische Fin de Siècle ihn als zeitgenössischen Lebens- und Kunststil formulierte: der Dilettant im Sinne des Spielers, nicht des Stümpers, als ein »jongleur d’idées« (Paul Bourget 1883, Essais de Psychologie Contemporaine), der sich möglichst vielen Ideen und Weltanschauungen öffnet, ohne sich je einer besonderen ganz hinzugeben oder sich mit einer einzigen völlig zu identifizieren.

Bei den selbsternannten MEISTERN kann ich so nicht mitspielen. Allerdings erhalte ich mir damit die Freiheit, jeden MEISTER bei Bedarf auch als Hochstapler zu enttarnen.

Danke für diesen ausgezeichneten Kommentar! Tatsächlich ist ja die Rede von der „höheren Dummheit“ ganz und gar nicht davor gefeit, bloß eine elitäre Form dessen zu sein, worüber sie sich mokiert – eben ein Anwendungsfall ihrer selbst. Und der „jongleur d’idées“ fällt gewiss nicht unter die Musil’sche Definition; es geht bei Paul Bourgets Typus nicht „um ein Versagen der Intelligenz aus dem Grunde, dass sie sich Leistungen anmaßt, die ihr nicht zustehen“.

Aber man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Denn am Konzept der höheren Dummheit ist etwas dran. Und es lohnt gerade in unserer angeblich aufgeklärten Bildungsgesellschaft, die für jeden esoterischen Unsinn und jeden verwilderten Mythos ihre viel verehrten MEISTER hat (die um die zahlungskräftigste Glaubensklientel konkurrieren), jenes Konzept im Sinne einer Propädeutik der rationalen Selbstbescheidung ernst zu nehmen, ohne es deswegen gleich elitär gegen eine Allerleivernunft in Stellung zu bringen.

Im Übrigen: Die rabiatesten Gedankenhochstapler sind in den Wissenschaften selbst beheimatet. Es handelt sich um „Experten“, die aus ihrer jeweils professionellen, aber eng begrenzten Sicht der Dinge ganze Gesellschafts- und Weltentwürfe für verbindlich erklären, wobei sie alle möglichen Alternativen des Irrationalismus zeihen. Das galt schon für die älteren Physikalisten und Behavioristen und gilt heute exemplarisch für die sogenannten Naturalisten, namentlich die physiologischen Reduktionisten.

Was nun meine Bemerkung über das Verhältnis von Vernunft und Offenbarung betrifft, so liegt freilich ein Missverständnis vor. Habe ich meinen Punkt zu wenig klar herausgestellt? „Aber eben die faktische Naturwüchsigkeit der Vernunftbindung, ihre bloße biologische Verankerung, wäre zu wenig, um wirksam gegen jenen Glauben opponieren zu können, der aus der Offenbarung erwächst.“ Damit wollte ich sagen, dass die Aufklärung ein normatives Konzept des „zwanglosen Zwangs“ der Vernunft benötigt, um – was doch ihr Ziel ist – gerechtfertigt eine Kritik des Offenbarungsglaubens praktizieren zu können. Gerade der Materialismus im 18. Jahrhundert war nicht geeignet, eine solche Kritik zu leisten, weil er die Vernunft als „Ausfluss“ der Naturgesetzlichkeit betrachtete – und es ist nun aber dieselbe Gesetzlichkeit, welche unter bestimmten empirischen Randbedingungen auch noch den wüsteten Aberglauben determiniert.

Liebe Grüße!

Lieber Herr Strasser,

Ihre Kritik der höheren Dummheit hat mich überzeugt – wenigstens bei der ersten Lektüre. Nach der zweiten ist mir die sehr waghalsige Unterstellung von Dummheit aufgestossen, mit der die ‚Absolventen der mittleren Reife‘ bedacht werden.

Denn deren Zuflucht unter den milliardenschweren Esoterik- und Lebenskunstmarkt lässt meines Erachtens eine Interpretation zu, die diese Menschen nicht aus höherer Dummheit so handeln lässt, sondern aus einer durch und durch aufgeklärten, beinahe abgeklärten Klugheit.

Die oft zitierte Anekdote von Niels Bohr über seinen Nachbarn soll meinen Punkt verdeutlichen. Dieser Nachbar hat über der Eingangstür seines Hauses ein Hufeisen angebracht, das bekanntlich Glück bringen soll. Als ein Bekannter ihn fragte, ob er tatsächlich so abergläubisch sei, meint Bohrs Nachbar: ‚Natürlich nicht; aber man sagt doch, dass es auch dann hilft, wenn man nicht daran glaubt‘.

Wer sein Leben also mit Rosenquarz, Ayurveda oder Meditationen ausstaffiert, mag nicht aus höherer Dummheit so handeln, sondern aus ähnlichen Gründen wie Bohrs Nachbar. ‚Natürlich glaube ich nicht an die auratische Kraft von Kristallen, aber ich handle mal so, als ob ich daran glauben würde. Und wer weiss: Vielleicht nützt es ja doch.‘

In dieser Haltung stecken aus meiner Sicht sehr viel Aufklärung, viel gesunder Skeptizismus und ein hohes Mass an Inkompetenz-Einsicht. ‚Die Absolventen der mittleren Reife‘ wären demnach keine willfährigen Opfer der Esoterikindustrie, sondern aufgeklärte und skeptische Sinnsucher, die sich nicht passiv verführen lassen, sondern aktiv wollen, dass sie zum Glauben verführt werden – obwohl sie letzterem immer misstrauen werden.

Doch vielleicht unterstelle ich aus ‚gutem Glauben‘ zuviel Einsicht, wo doch Dummheit zu erwarten ist.

Lieber I. Kan’t – schöner Name! (selbst Musil hätte, glaube ich, geschmunzelt) -, die Episode, von der uns Niels Bohr berichtete, hat etwas von jenem jüdischen Humor an sich, der meiner Erfahrung nach leider vielen jener fehlt, die ich, zugegebenermaßen fahrlässig-pauschal, als „Absolventen der mittleren Reife“ etikettierte. Woran es jenem Typus meist mangelt, ist gerade die Einsicht, dass wir unser Leben nicht porentief rational leben können, falls wir uns menschlich verhalten wollen. Beispielsweise habe ich noch keinen Konsumenten homöopathischer „Medikamente“ aus dem Apothekensortiment getroffen, der mir versichert hätte, sie hülfen auch dann, wenn man – wie er selbst – nicht an sie glaube. Im Gegenteil: Ich habe oft gehört, dass man „schon auch daran glauben müsse“, wenn’s helfen soll. Kommt man diesem Standpunkt freundlich entgegen, indem man den nachweisbaren Placebo-Effekt ins Spiel bringt, wird man als unkritischer, ja verstockter Befürworter der Schulmedizin getadelt. Und bitte, falls Sie an diesem Beispiel Anstoß nehmen wollten, weil sie selbst schon die heilsame Wirkung der Homöopathie an sich erfuhren – dann greifen wir eben auf eines der von Ihnen erwähnten Beispiele zurück: Rosenquarz, Ayurveda …

LG, ps

Lieber Herr Strasser

Danke für diesen Artikel! „Selbstdenken ohne Inkompetenz-Einsicht“: natürlich sind wir unausweichlich Diletanten, wenn wir uns eine Meinung über grössere Zusammenhänge bilden wollen. Um diesen (unausweichlichen) Dilentantismus mitzureflektieren, ist „Inkompetenzkompensationskompetenz“ (Odo Marquard) von Nutzen. Ich lese Ihren Artikel daher als Plädoyer für mehr und besseren Philosophieunterricht vor der mittleren Reife.

Lieber Pius Frick, das lustige Wortungetüm von Odo Marquard sollte ja zunächst darauf hinweisen, dass seit dem Aufstieg der Naturwissenschaften die Philosophie mehr und mehr an Kompetenzfeldern einbüßte. Deshalb blieb den Philosophen nur, ihre eigene Inkompetenz zu kompensieren, indem sie die traditionelle Philosophie sprach-analytisch durchforsteten und dekonstruierten. Von den Beulen war die Rede, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenzen der Sprache hole (Wittgenstein). Was aber jene Philosophen betrifft, die, als Erben einer altehrwürdigen Tradition, weiterhin im AUTHENTISCHEN Sinne philosophieren wollten – im Zentrum mit Ontologie und Metaphysik -, so wurden sie stets verdächtigt, in Wahrheit bloß mit großen Wörtern herumzufuchteln und derart das Publikum zu Musils „höherer Dummheit“ zu verführen. Sloterdijk, Zizek, Gabriel (von meiner Wenigkeit ganz abgesehen), zuvor etwa Lévinas und seine Schule – sie alle haben bereits entsprechende akademische Kommentare auf sich gezogen. LG, Peter Strasser