Liebe Leserinnen, liebe Leser

Warum Pornographie? Der Verdacht liegt nahe: Hier versucht ein Startup-Magazin die Auflage zu erhöhen. Richtig. Wir tun wirklich alles dafür, Erkenntnisse der Geistes- und Sozialwissenschaften in den öffentlichen Raum zu zerren. Allerdings haben die interpretierenden Disziplinen zur Pornographie auch einiges zu sagen. Und das tut unserer Gesellschaft not: Schliesslich wird gerade eine ganze Generation von Minderjährigen über Pornhub, youporn, xvideos und andere Pornoportale aufgeklärt, ohne dass ihnen hierfür eine Sprache zur Verfügung stünde. Also: Let’s talk about porn.

Zahlen und Trends

Zu Beginn des Jahres veröffentlichte Pornhub, eines der grössten Pornoportale, seine Statistiken. Ihnen zufolge wurden im Jahr 2016 ganze 92 Milliarden Videos bei 21 Milliarden Websitebesuchen abgerufen. Im Schnitt besuchten 64 Millionen Menschen die Webseite pro Tag, 2.6 Millionen pro Stunde. Jeder Besucher gönnt sich täglich während 9 Minuten drei bis vier verschiedene Clips. Nebenbei hält die Statistik eine mehr als 40fache Zunahme des mobilen Datenverkehrs in den letzten 6 Jahren fest: Nackte Tatsachen kommen also immer mehr auf Handys und Tablets zur Geltung.

Gesichert ist, dass diese gigantische Ausbreitung von Pornographie mit der technischen Innovation des home cinema Mitte der 1970er Jahren ihren Anfang nahm und sich mit dem Internet beschleunigt hat. Die Privatisierung der Bewegt-Bild-Pornographie führte alsbald zu einer erstaunlichen Spezialisierung der Inhalte. Filme, die für Sexkinos vergleichsweise aufwändig und auf heteronormale Bedürfnisse abgestimmt produziert werden mussten, wichen schon bald günstiger angefertigten Nummernshows auf Videokassetten, die sich an den Vorlieben spezifischer Zielpublika orientieren konnten.

Das Sexkino daheim sorgte schliesslich für die allmähliche Verdrängung anderer pornographischer Medien. Magazine etwa, die mit gut ausgelichteten Szenen und hoch aufgelösten Fotographien lange noch den dunstig anmutenden Filmen mediale Qualität entgegen halten konnten, sind im Zeitalter von Breitbandinternet nahezu vom Markt verschwunden. Und selbst wenn der Roman Fifty Shades of Grey der pornographischen Literatur etwas massenmediales Leben einzuhauchen wusste, kommen Worte derzeit kaum mehr gegen Clips an.

A propos Medien und Gender: Immer noch hartnäckig hält sich die Legende, wonach Frauen Pornographie vorwiegend in Worten, Männer in Bildern rezipieren. Doch laut Pornhub machen Frauen inzwischen einen Viertel der Kundschaft aus – Tendenz steigend. Bereits 1987 bestätigte eine sozialwissenschaftliche Umfrage im Auftrag des Frauenmagazins Redbook die Lust der Frauen an bewegten Bildern: Von den 26’000 befragten Leserinnen bekannte sich die Hälfte zum regelmässigem Konsum von Filmchen auf Videokassetten (Strossen 1995, 144).

Die immer höhere Spezialisierung auf spezfische Vorlieben verstärkt sich derzeit durch die ‚Prosumption‘ in der Amateurpornographie. Community-Websites wie my dirty hobby animieren zum Dreh der eigenen Pornos, die innerhalb der Gemeinschaft gezeigt und geteilt werden – einer Gemeinschaft, die die Grenzen zwischen Pornoproduzent*innen und ‑konsument*innen aufhebt. Die Selfiekultur von Facebook oder Instagram scheint ihre Entsprechung nun in Pornovideos zu finden, in denen Amateure ihren Sex so verewigen, als wären sie auch dessen erste Betrachterinnen und Betrachter. Frei nach Beuys: Jeder Mensch ein Pornostar.

Pornographischer Analphabetismus

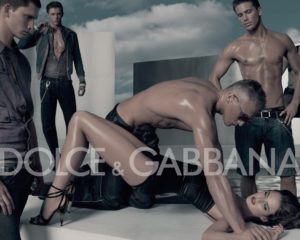

Diese Zahlen und Bemerkungen geben letztlich nur den quantitativ messbaren Ausschnitt wieder, den das Massenphänomen Porno zur Ökonomie unserer Lüste beiträgt. Wie aber Pornographie qualitativ unsere Begierden, unsere Sprache, unseren Blick und unsere Mode affiziert, darüber ist bislang nur wenig zu erfahren. Dass sie es tut, ist hingegen so gewiss, dass gar von einer Pornofizierung unserer Gesellschaft (Hilkens 2010) oder einer Pornografisierung des Alltags (Steffen 2014) die Rede ist. Porn sei chic, lautet die Diagnose.

Trotz diesen Versuchen, Pornographie als Teil unserer Populärkultur zu verstehen, stehen die meisten von uns diesem Phänomen weitgehend sprachlos gegenüber. Klar ist, dass wir es inzwischen mit einer Art System (Lewandowski 2012) zu tun haben, das von Sekunde zu Sekunde wächst, das flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert und zugleich soziale Entwicklungen induziert. Und mit diesem System halten wir, metaphorisch gesprochen, zwar vegetativ bestens mit, kognitiv aber sind wir längst verstummt.

Anders ausgedrückt: Pornographie ist im Netzwerkzeitalter zu einem offenen Geheimnis geworden. Fast alle haben ihre Erfahrungen damit gemacht, doch niemand spricht darüber – nicht, weil sie es nicht wollen, sondern eher: weil sie es nicht können.

Von den sex wars …

Trotzdem: Von den Massenmedien wenig bemerkt, vom akademischen Mainstream lange ignoriert, hat die Geschlechterforschung (engl. gender studies) in den letzten 40 Jahren sich eine Beobachtungssprache erarbeitet, mit der sie seither die terra incognita der Pornographie kartiert, analysiert und differenziert.

Ausgangspunkt waren die feminist sex wars Ende der 1970er Jahren: Die Aktivistin und Frauenrechtlerin Andrea Dworkin arbeitet gemeinsam mit der Juristin Catharine MacKinnon den Entwurf eines Anti-Pornographie-Gesetzes in den USA aus, das Pornographie als frauenfeindlich definiert. Auf diese Bemühungen reagierten Feministinnen wie Ellen Willis (1983), die in solchen Verboten sexuellen Puritanismus, moralische Bevormundung und eine Einschränkung der Meinungsfreiheit erkannten. Der Streit um die Pornographie weitete sich alsbald auf Europa aus. In Deutschland forderte Alice Schwarzer 1987 in der von ihr gegründeten Zeitschrift EMMA ebenfalls ein Pornographie-Verbot, da „der zentrale Sinn der Pornographie die Propagierung und Realisierung von Frauenerniedrigung und Frauenverachtung [sei]“.

Über Pornographie zu sinnieren, heisst seitdem: über Geschlechter- und Machtverhältnisse nachzudenken.

Trotz ihrer Polemik haben die sex wars aus einem zunächst privaten und amorphen Phänomen einen Gegenstand des öffentlichen Interesses gemacht. Pornographie erlangte im Austausch der Argumente Konturen und Differenzierungen, die bis heute nachwirken. Über Pornographie zu sinnieren, heisst seitdem: über Geschlechter- und Machtverhältnisse nachzudenken.

… zu den porn studies

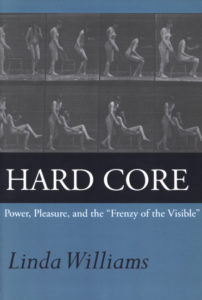

Eine neue Ära der akademischen Auseinandersetzung mit Pornographie beginnt 1989 mit Linda Williams Buch Hard Core. Erstmals wird Pornographie nicht mehr als Zankapfel verhandelt, dessen Existenz zu verbieten oder zu erlauben ist. Vielmehr gilt Pornographie als ein Faktum, das nicht mehr wegzudenken ist und deshalb analysiert werden muss. Es gibt Pornographie wird dank Williams zur neuen Grundprämisse.

15 Jahre später gibt Williams einen Sammelband mit dem Titel Porn Studies (2004) heraus: Sämtliche der darin publizierten Aufsätze akzeptieren die Realität von Pornographie und machen keine moralischen Anstalten mehr, die ‚gute Erotik‘ vor ‚schlechter Pornographie‘ zu retten. Zugleich erweitern die Studien das Feld der Analyse: Zu den ‚klassischen‘ Untersuchungen von Geschlechter- und Machtverhältnissen gesellen sich Forschungen zu sozialen Schichten und Ethnien, zur japanischen Comickultur sowie zu Amateurvideos.

All diese Analysen fügen der Pornographie eine wichtige Erkenntnis hinzu: Wer Pornos schaut, geniesst alles andere als nur den isolierten Sexualakt in Form von bewegten Genitalien. Sie oder er konsumieren letztlich Gesellschaft: in Gestalt von Geschlechter‑, Schichten‑, Macht- oder kulturellen Verhältnissen.

Wer Pornos schaut, geniesst alles andere als nur den isolierten Sexualakt in Form von bewegten Genitalien. Sie oder er konsumieren letztlich Gesellschaft: in Gestalt von Geschlechter‑, Schichten‑, Macht- oder kulturellen Verhältnissen.

In den letzten Jahren ziehen andere geistes- und sozialwissenschaftliche Disziplinen nach. Pornographie ist zu einem eigenständigen Untersuchungsgegenstand geworden. Das Todesjahr des Marquis de Sade mag das seine dazu beigetragen haben. Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie, Philosophie, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaften beschäftigen sich mit dem Obszönen, mit porn chic, Körperoberflächen und ‑öffnungen sowie Groschenromanen. Seit 2014 macht das wissenschaftliche Journal Porn Studies (Attwood und Smith 2014) die Porno-Forschung besser sichtbar.

Let’s talk about porn

Die dritte Ausgabe der Avenue versucht, aus den verschiedenen interpretierenden Disziplinen Kostproben vorzulegen. Sie will über den Elfenbeinturm hinaus ein Vokabular zur Verfügung stellen, mit dem sich über Pornographie jenseits von hui und pfui sprechen lässt. Differenziert und distanziert.

Nicht zu ignorieren: Jugendliche kommen derzeit im Alter von 11.5 Jahren in Kontakt mit Pornographie. Bilder und Videos drohen, gleichsam ohne Umweg ins limbische System zu gelangen – und zwar ohne Kontakt mit Konzepten wie Beziehungsfähigkeit, Körperakzeptanz oder Geschlechterverhältnisse. Erst die Versprachlichung ermöglicht, Gesehenes einzuordnen und zu verarbeiten, erst Sprache versachlicht Pornographie. Sie bietet dem unreflektierten „Nachspielen“ pornografischer Inhalte Einhalt, hilft, vorgeführte Rollen- und Körpermuster als Fiktionen zu erkennen, und wirkt als Gewaltprävention.

Literatur

Attwood, Feona, und Clarissa Smith. 2014. „Porn Studies: an introduction“. Porn Studies 1 (1–2).

Hilkens, Myrthe. 2010. McSex: die Pornofizierung unserer Gesellschaft. Berlin: Orlanda.

Lewandowski, Sven. 2012. Die Pornographie der Gesellschaft: Beobachtungen eines populärkulturellen Phänomens. Bielefeld: transcript.

Schwarzer, Alice. 1994. PorNO: Opfer & Täter, Gegenwehr & Backlash, Verantwortung & Gesetz. Köln: Kiepenheuer & Witsch.

Steffen, Nicola. 2014. Porn Chic: Die Pornografisierung des Alltags. München: dtv.

Strossen, Nadine. 1995. Defending Pornography: Free Speech, Sex, and the Fight for Women’s Rights. New York: Scribner.

Williams, Linda. 1999. Hard Core: Power, Pleasure, and The ‚Frenzy of the Visible‘. Berkeley: University of California Press.

Williams, Linda. 2004. Porn Studies. Durham: Duke University Press.

Willis, Ellen. 1983. „Feminism, Moralism, and Pornography“. In Powers of Desire: The Politics of Sexuality, herausgegeben von Ann Barr Snitow, Christine Stansell, und Sharon Thompson, 460–67. New York: Monthly Review Press.

Bildnachweis

Titelbild von Blake Kathryn.

uncode-placeholder

Herausgeber*innen

Anmerkung: Die Herausgeber*innen der Avenue lancierten zu Weihnachten 2020 die Initiative Salz + Kunst als Antwort auf die Einschränkung des künstlerischen Lebens während der Corona-Pandemie. Im Sinne von art on demand vermittelt die Plattform Kunststücke nahezu aller Kunstsparten in den privaten Raum: ein Jodel im Vorgarten, ein philosophisches Gespräch per Zoom, ein Gedicht per Whatsapp, ein Violinkonzert auf dem Balkon …

Wunderbar, dass man über die seinerzeitige BRAVO Aufklärung nun einen ganz lockeres Forum über den Umgang mit Natürlichkeit zu finden sucht, zu früh oder zu spät, einfach durchziehen. Sexualität über ein kontrolliertes Schamgefühl erfahren, das muss nicht heissen, dass man Geschlechtern gegenüber respektlos seinen Trieben nachgeben soll. So gehemmt viele über kaum Notdurft sprechen, so gehemmt stehen sie der Pornografie gegenüber. Ausnahmen sind „Missionare“ in der einen oder anderen Richtung, also kämpferisch dafür oder gehemmt dagegen, bloss nicht locker. Ich bin gespannt wie Ihr das angeht und hoffe den Link auch über das www zu finden. Jetzt bin ich zufällig über Facebook und den mir vertrauten Namen Virchow darauf gestossen.

Sorry, da gibt es ein paar offensichtliche orthografische Fehler im Text die daher rühren, weil Sätze umgemodelt und vor dem „Kommentar abschicken“ nicht mehr überflogen wurden. Mea culpa. In der Zwischenzeit habe ich auch die Site von Avenue im www entdeckt.

Interessant am Thema Pornographie ist, dass es eine gut entwickelte analytische Sprache dazu gibt, jenseits von Entrüstung oder Zustimmung. Allerdings wird eben diese analytische Sprache kaum im Dienste einer ‚Aufklärung‘ oder vielleicht auch ‚Abklärung‘ eines grösseren Publikums genutzt. Also wir versuchen es. Und weil es ein Versuch ist mit offenem Ausgang: Vielen herzlichen Dank für’s Mitsprechen, Beschreiben, Hinterfragen, Kritisieren!

Ich verstehe den Impetus dieses Heftes, den Aufruf zur sprachlichen Versachlichung und damit Ermächtigung. Aber ist es wirklich so, dass wir KEINE Sprache für Pornografie haben? Ist es nicht eher der Fall, dass es mehrere, aber durch entsprechende gesellschaftliche Mechanismen abgeschlossene Sprachsysteme gibt? So kennt wohl jede_r Autor_in dieses Heftes das Porn-Studies-Vokabular. Aber wenn ich von Gangbang, Painal oder Bukakke schreiben würde, wäre wohl auch allgemein einsichtig, dass ich (ganz Zappa-Fan) im kategorisierenden, aber alles andere als unkreativen Ditytalk der Porno-PLATT-Formen rangiere. Deshalb scheint es mir nicht so sehr nötig, eine „neue“ Sprache zu finden, um „Gesehenes einzuordnen und zu verarbeiten“. Das ist angesichts der Alltäglichkeit von Pornografie viel zu stark in den Bahnen einer traumatischen Erfahrung gedacht. Vielmehr ist es notwendig, die Abschließungsmechanismen der gegebenen sprachlichen Systeme (sei es akademischer Hermetismus oder schamvolle Vermeidung) auf ein mittleres Level der Allgemeinverständlichkeit und Allgemeinverträglichkeit zu bringen. Das jedoch, so ist zu hoffen, kann dieses Heft leisten.

Alles ist Porno!

Ist nicht alles Lebensbejahende heute Porno? Foodporn, Library-Porn, Home Décor Porn…

Das Wort Porno wird schon fast inflationär genutzt. Sobald sich der Voyeur an jeglicher Bildgewalt ergötzt, ist es gleich Pornografie. Kein Schmuddel, keine Scham, nur Porno. Foodporn, die Liebe zu fettigem Essen in einer auf Schlankheit getrimmten Welt. Wo Scham und Geilheit sich treffen. Library-Porn, wo man sich ungestört als Buchliebhaber selbst genügen darf, ohne Gesehen- und Gesehenwerden.

Dies während zeitgleich Sexroboter mit künstlicher Intelligenz und allen physischen Attributen von Pornostars (Realdolls.com) eben zum „nachbumsen“ von Pornos entwickelt werden. Schon jetzt sind die meisten Porno-Actricen in Form geschnippelt und standardisiert. Dieses wird bei den Realdolls in absurde Proportionen und Funktionen für jede legale und illegale Vorliebe weiterentwickelt.

Die Menschen sind nur noch Mobiliar, ersetzlich und funktional, weil im Überangebot verfügbar und Wegwerfware. Das Seltene, Rare, Spezielle ist die Maschine. Die perfekte Illusion. Wir als Voyeure sehen Filme wie Ex Machina und Serien wie Westworld und bewundern die Perfektion des Künstlichen, die Cleanness der ästhetisierten cinematischen Alltagspornografie, während uns die Natur in ihrer Unvollkommenheit und Unordnung nur noch langweilt. Alles schon gesehen, gespürt, gemacht und abgehakt. Das Reale kann die durch künstliche Perfektion modellierten Ansprüche kaum mehr erfüllen.