Morgengrauen. Aufdimmendes Licht. Ein elektronischer, irgendwie sphärisch anmutender Klang im Ohr: Wecksignal. Tastender Griff zum schmiegsam kühlen Gegenstand. Sanfter Daumendruck. Bestätigung. Erste Eindrücke: Wetterbericht. Verkehrslage. Gruß von der Liebsten. Terminerinnerungen, Kontobewegungen, Geschäftliches.

Wie bricht ein Tag an im November des Jahres 2015? Wenn es noch so etwas gibt wie eine Morgenröte, dann ist diese im frühen 21. Jahrhundert eine digitale: erglimmend auf den Displays von Smartphones, im hellen Schein der Laptops, wie beiläufig berührt vom elektronischen Nachrichtenstrom, beginnen unsere Tage, als Einstimmung auf ein gutes Dutzend und mehr Stunden im auratischen Licht digitaler Apparaturen und Applikationen. Kaum ein Schritt, kaum eine Geste, keine minimale Alltagshandlung, die nicht verbunden wäre mit der Interaktion mit elektronischem Gerät. Auf Knopfdruck entfaltet sich Morgen für Morgen unsere Lebenswelt vor uns, und soft touch ist der Modus unserer Kontaktnahme mit den elektronischen Agenturen, mit denen wir uns diese Welt teilen.

In der Allgegenwart liquider elektronischer Applikationen werden keine Schalter mehr umgelegt, keine Hebel mehr betätigt, keine schwerfälligen Maschinerien mehr bewegt. Ein leichter Daumendruck genügt, die elektronische Umwelt, in der wir leben, in Tätigkeit zu setzen. Sanft haucht uns ein digitaler Schleier an, legt sich über unsere Leben und schmiegt sich an unsere Körper.

Petites poucettes

Mit Staunen rieb sich der über achtzigjährige französisch-amerikanische Philosoph Michel Serres, ein Weltweiser unserer Tage, vor wenigen Jahren die Augen: in einem kleinen Essay setzte er den „kleinen Däumlingen“ der jüngeren Generation, die ohne Mühe und wie selbstverständlich mit elektronischer Apparatur hantieren, ein ebenso verwundertes wie bewunderndes Denkmal. „Ohne daß wir dessen gewahr wurden,“ schreibt Serres, „ist in einer kurzen Zeitspanne, in jener, die uns von den siebziger Jahren trennt, ein neuer Mensch geboren worden. Er oder sie hat nicht mehr den gleichen Körper und nicht mehr dieselbe Lebenserwartung, kommuniziert nicht mehr auf die gleiche Weise, nimmt nicht mehr dieselbe Welt wahr, lebt nicht mehr in derselben Natur, nicht mehr im selben Raum“ (Serres 2013, S. 15).

Schon immer hat Technik das menschliche Leben beeinflusst und verändert, ermöglicht und oft auch beendet. Was Serres in Staunen versetzt aber ist, wie sich innerhalb weniger Jahrzehnte unser Verhältnis zu Technik radikal verändert hat. Technische Dispositive stehen uns nicht mehr als das radikal Andere einer natürlichen Lebenswelt gegenüber. Die digitalen Applikationen unserer Gegenwart sind mittlerweile derart mit unseren Alltäglichkeiten verwoben, dass es kaum mehr sinnvoll scheint, Mensch und Technik begrifflich – oder gar alltagspraktisch – zu trennen. Einfachste Verrichtungen, Licht anschalten und Musik, Kaffee kochen und die Kühlschranktemperatur regulieren, finden statt in Kooperation mit digitalen Mitbewohnern. Dank ihrer stillen Hilfe gehen komplizierteste Geschäfte, Briefe schreiben und versenden, Menschen zusammenbringen und organisieren, Industriefabriken lenken und Armeen dirigieren mit Leichtigkeit von der Hand.

„in einer kurzen Zeitspanne, in jener, die uns von den siebziger Jahren trennt, [ist] ein neuer Mensch geboren worden“ Serres 2013

Was aber kennzeichnet die Technosphäre unserer Tage? Was ist, um mit einer deutschen Tiefsinnsvokabel zu sprechen, ihr Wesen? In seinem Grundlagenwerk Grundlinien einer Philosophie der Technik beschrieb der Philosoph Ernst Kapp das Prinzip der Technik schon 1877 als „Organprojektion“: Fähigkeiten, die in menschlichen Organen angelegt sind wie beispielsweise das Hören oder das Sehen, werden in externe, technische Organe ausgelagert und damit optimiert.

Seither hält sich die Vorstellung, dass technische Dinge in der Welt sind, um die organischen Defizite des Mängelwesens namens Mensch zu kompensieren. Unter den Bedingungen der allumfassenden Digitalisierung aber lohnt es sich, diese These noch einmal zu überdenken. Ist der Mensch im elektronischen Zeitalter, zwischen Apps und Algorithmen, tatsächlich nur ein impotenter Prothesengott, wie ihn Sigmund Freud 1930 beschrieben hat? Hilft ihm die Technik bloß, die Mühen des Alltags besser zu bewältigen? Oder stiften die elektronischen Dispositive, die uns umgeben und durchströmen, nicht eine vollkommen neue Gegenwart, eine noch unbekannte Lebenswelt, neue Ichs und Wirs?

Technik als Entbergung

Die Bedeutung der Technik für das menschliche Leben in der Moderne haben im 20. Jahrhundert viele Denker erkannt. Mal feierten sie euphorisch das Heranbrechen einer neuen Zeit, in welcher der Mensch sich dank technischer Mittel endgültig zum Herrn über die Schöpfung aufschwingt, mal beklagten sie düster raunend den endgültigen Verlust der Beziehung menschlichen Lebens zu seinen somatischen Grundlagen.

Kaum jemand aber hat versucht, den Wandel der Lebenswelt zur Technosphäre so ernstzunehmen wie Martin Heidegger. Dessen verstiegenes philosophisches Vokabular zu dechiffrieren ist nicht immer einfach, und die Publikation der „Schwarzen Hefte“, seiner philosophischen Privataufzeichnungen, hat im vergangenen Jahr endgültig mit der Vorstellung aufgeräumt, Heideggers Hingabe an den Nationalsozialismus sei nur ein kurzer Flirt mit dem Bösen gewesen. Auch Heideggers Technikphilosophie operiert mit jenen erdenschweren Begrifflichkeiten von Boden und Scholle, Ackermann und Aussaat, welche die Lektüre seiner Texte oftmals zur schwarzbraunen Pein geraten lassen.

Doch entwickelte das Schwarzwaldorakel, offensichtlich beeindruckt von den technischen Errungenschaften der Jahrhundertmitte, eine ungewöhnliche Perspektive auf das Wesen des Technischen, die einzunehmen sich noch heute lohnt. In seinen Vorträgen und Aufsätzen zur Frage nach der Technik beschreibt er moderne Technik als beständiges Wagnis. Als „Gestell“, so Heidegger, bringt sie Mensch und Natur in einen Zusammenhang der Herausforderung. „Waltet jedoch das Geschick in der Weise des Gestells, dann ist es die höchste Gefahr“ (Heidegger 2000, S. 27). Das Gestell setzt nicht nur ungeheure Naturkräfte, sondern auch Kräfte frei, die den Menschen in seinem Selbstverständnis verändern. Sind Menschen in das Gestell gespannt, erleben sie die beständige Erweiterung ihrer Handlungs- und Erfahrungsräume. Zugleich aber bringt die Technik sie dazu, sich mehr und mehr als Bestand beziehungsweise als human resources wahrzunehmen:

„Sobald das Unverborgene nicht einmal mehr als Gegenstand, sondern ausschließlich als Bestand den Menschen angeht und der Mensch innerhalb des Gegenstandlosen nur noch der Besteller des Bestandes ist, geht der Mensch am äußersten Rand des Absturzes, dorthin nämlich, wo er selber nur noch als Bestand genommen werden soll“ (Heidegger 2000, S. 27f.).

Das Wesen der Technik ist Gefahr, doch birgt die Gefährdung überkommener Daseinsweisen die Chance, Wahrheiten zu enthüllen, die bisher verborgen geblieben sind. In den Grenzerfahrungen, die Technik ermöglicht, werden Dimensionen eröffnet, die dem Menschen Zugang zum Verborgenen gewähren. Damit ist, so Heidegger, die Erfahrung der Technik ähnlich der Erfahrung der Kunst, einer Erfahrung also, die Wahrheiten eigenen Rechts enthüllt und zugänglich macht.

Als Heidegger seinen Gedanken des Gestells entwickelte, standen ihm offenbar die großtechnischen Anlagen des Industriezeitalters vor Augen, die sich tief in die Landschaften seines Denkens gegraben hatten: vom „Wasserkraftwerk im Rheinstrom“ (Heidegger 2000, S. 8) ist da die Rede, die Atomphysik spielt eine Rolle, aber auch die Mechanisierung der Landwirtschaft. Ältere technische Dinge preist Heidegger als Medien des Versammelns, welche die Kräfte des Himmels und der Erde, die Götter und die Menschen zusammenbringen. In der modernen Technik aber sieht er vor allem die Gefahr des Welt- und Selbstverlusts.

Man muss diese Technikskepsis mitsamt ihren altväterlichen Beispielen nicht annehmen, um Heideggers wesentliche Einsicht auf sich wirken zu lassen, dass sich das Wesen der Technik gerade nicht in ihren vielfältigen mechanischen Figurationen – eben dem technischen Gerät selbst – erschöpft, sondern dass sie eine Weise der Hervorbringung von Wahrheiten ist, die unsere Lebenswelt fundamental verändern.

Im iGestell

Aus dem Gestell von Heideggers Tagen, mit seinen Verstrebungen und Turbinen, seinem Mahlstrom der brachialen Naturzerstörung aber ist heute ein wesentlich liquideres Gebilde geworden. Kleine, mobile technische Anwendungen, untereinander vernetzt und scheinbar intuitiv bedienbar, bestimmen unseren technischen Alltag. Unsichtbar treten sie uns zur Seite, entfalten ihr Wirkungspotential und ziehen sich wieder zurück. Sicher: noch immer sind es die Groß-Gestelle der Industriemoderne, die Kraftwerke und Fabriken, das Flugzeug und die Eisenbahn, welche unsere prekäre Existenz gegenüber den Naturgewalten, den Mächten des Himmels und der Erde garantieren. Doch bewegen wir uns mittlerweile in einer Welt, die von einer Vielzahl kleinerer und kleinster technischer Dispositive bevölkert ist.

In Anlehnung an das Markendesign eines bedeutenden amerikanischen Computerkonzerns könnte man unsere technische Gegenwart als iGestell beschreiben: eine Versammlung kleinerer, digitaler Gestelle, stets verbunden mit dem digitalen Weltgeist namens Internet, uns zu Diensten, fast geräuschlos an unserer Seite, doch selbsttätig auch, emsig arbeitend im Hintergrund, Teil des großen Summens und Brummens im Weltgetriebe. Das iGestell ist nicht mehr einfach ein Werkzeug, dessen wir uns nach Belieben bedienen können. Vielmehr, so will es scheinen, bedient das Werkzeug uns, werden wir von ihm bedient, während wir es bedienen. Jeder Schritt im Vollzug unserer alltäglichen Selbstwerdung impliziert heute das Involviertsein in Technik – eine Technik, die ebenso sanft, ätherisch und körperlos einhertritt wie unser eigenes digitales Ich, das sie mit induziert.

Nur einen soft touch entfernt liegt die Welt – doch ist diese Welt ebenso digital und fluide wie unser eigenes Selbst im iGestell.

Im iGestell spielen die Begrenzungen des Raumes und der Zeit, aber auch unserer sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten eine veränderte, geringer werdende Rolle. Distanzen werden irrelevant, und die digitalen Applikationen verflüchtigen die Notwendigkeit körperlicher Präsenz, um an bestimmten Erfahrungen teilhaben zu können. Erfahrungs- und Ichgrenzen verändern sich und werden unscharf. Nur einen soft touch entfernt liegt die Welt – doch ist diese Welt ebenso digital und fluide wie unser eigenes Selbst im iGestell.

Zwischen der somatischen Lebenswelt der Körper und der Dinge und den ephemeren Welten des iGestells sind wir beständig genötigt, hin- und herzuübersetzen, Positionen abzugleichen und Inhalte zu transponieren. Schwer abzusehen ist, wie sich diese Lebensvollzüge in naher Zukunft gestalten und weiter verändern werden. Ansätze zu einer Kultivierung nicht nur des körperlichen Selbst in Fitnessstudio und Spa, Urlaub und Freizeit, sondern auch zu einer Hege des digitalen oder quantifizierten Selbst zeichnen sich ab.

Die Techniken des iGestells sind Boten einer Welt, in welcher Mensch und Maschine bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander verwoben sind.

Schon jetzt ist ein Teil unserer lebensweltlichen Zeit der Pflege unserer digitalen persona gewidmet, und schon jetzt wirken die Bewegungen unseres digitalen Selbst auf unsere somatische Existenz zurück. Die Herausforderung des Technischen liegt nicht in den Gerätschaften der Technik selbst, sondern darin, in welcher Weise das Technische unsere Lebenswelten verändert. Die Technik selbst ist nicht mehr als ein Haufen verlöteter Schaltkreise, industriell hergestelltes Konsumgut, das nächsten Sommer schon Elektroschrott sein wird. Doch sind die Techniken des iGestells Boten einer Welt, in welcher Mensch und Maschine bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander verwoben sind – und darüber die Grenzbestimmungen unserer Existenz beständig infrage stellen.

Bei Heidegger hatten die technischen Körper noch etwas Schweres, Träges, das sie letztlich an die Erde zurückband. In der Gegenwart des iGestells aber scheinen sich unsere Selbste immer weiter im Digitalen zu verflüchtigen. Schlägt das Digitale auf die somatische Realität zurück, ist der Einschlag mitunter heftig, wie die Schmerzens- und Ekstaseszenarien in dem Kinowelterfolg „The Matrix“ (The Wachowskis 1999) eindrücklich vor Augen gestellt haben.

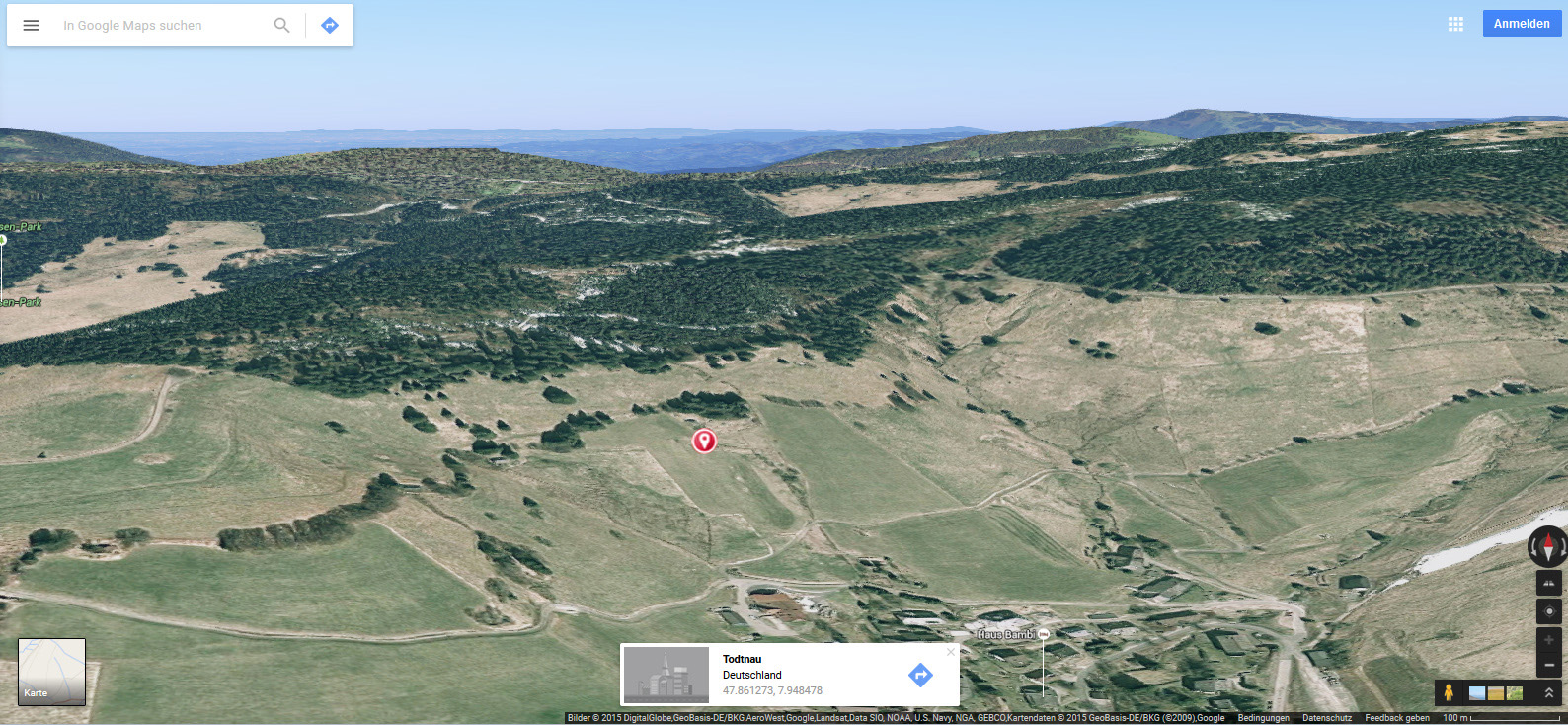

Was Martin Heidegger selbst zu diesen Entwicklungen gesagt hätte? Der Gedanke vom Wahr-werden der technischen Welt im Gestell hat ihn jedenfalls nicht mehr losgelassen. Auf seiner spät im Leben unternommenen Griechenlandreise soll er sich denn auch, glaubt man der hagiographischen Überlieferung, mehr für die Dieselaggregate seines Passagierschiffs interessiert haben als für den zerbröselnden Tempel-Krempel auf den ägäischen Inseln, den es eigentlich zu besichtigen galt. Heideggers Bild bleibt auch hier ambivalent: mal inszenierte er sich in seinen Vorlesungen im schneidigen Skidress und lobte die Vorzüge technischen Sportgeräts, dann wieder stapfte er im Filzhut über die Feldwege im Umkreis seiner Todtnauberger Hütte, fernab jeder technischen Bedrängung. Kraftwerke, der Rundfunk, Schiffe und Flugzeuge aber waren Gegenstand seiner Faszination.

einen Mercedes 300 SL Coupé

Allzu starke Beschleunigung schien dem Philosophen aber doch lebensweltliches Unbehagen bereitet zu haben: kein Geringerer als der Psychoanalytiker Jacques Lacan, ein glühender Verehrer des schwierigen Deutschen, chauffierte Herrn und Frau Heidegger einmal durch Frankreich – und drückte dabei derart auf die Tube, dass Martin und Elfriede Blut und Wasser schwitzten. Ratschläge, wie in der technischen Gegenwart zu leben sei, lassen sich bei Heidegger nicht finden, und auch die heutige Philosophie verharrt oft in den Mustern von Verdammung oder Verklärung. Technikfolgenabschätzung ist jedoch längst keine akademische Aufgabe mehr, sondern eine lebenspraktische.

Was wir bräuchten, wäre vielleicht eher eine Literatur des Digitalen als eine Philosophie. Oder eher: eine von Scheuklappen befreite Reflexion der Literatur des Digitalen. Wenig war bis jetzt zu hören von der Frau, die sich in sozialen Medien beständig verdoppelt – und abends nach dem bisschen Restwärme sucht, der anderen Haut, die sie ihrer eigenen Körperlichkeit versichert. Die Geschichte, der Roman von jenem Jungen, der, Stöpsel im Ohr und Datenbrille vor Augen, sich über das Gebiet seiner eigenen Heimatstadt bewegt wie ein Soldat auf zu besetzendem Territorium, er ist noch nicht geschrieben.

Die Körper im iGestell

Wo aber bleiben die Körper im iGestell, das uns als chrono- und topologisch befreite Datenversammlung entbergen will? Zwei und mehr Alternativen zeichnen sich ab. In dem einen Szenario erschiene es vorstellbar, dass die physische und psychische Trägheit menschlicher Körper mehr und mehr zum nicht verrechenbaren Restwert schrumpft – oder aber dieser Restwert immer stärkere Aufmerksamkeit erfährt: religiös verehrt als Kathedrale des eigenen Ich, ernährt und gepäppelt mit Bio- und Wellnessprodukten, trainiert und fit gemacht für die je nächste Immersionserfahrung in den Welten des Digitalen. Bedenkt man die unvorgängige Präsenz des Somatischen recht, so scheint ein solches Szenario, in welchem vordigitale Körperlichkeit eine erneute, ja gesteigerte Aufmerksamkeit erfährt, wahrscheinlicher als die Vorstellung von einer faktischen Entwicklung zu digitalen Cyborgs. Denn so philosophisch faszinierend die Konzepte einer tatsächlichen, somatischen Verschmelzung von Mensch und Technik auch erscheinen mögen, so plump, so brutal wirken ihre realen Erscheinungen.

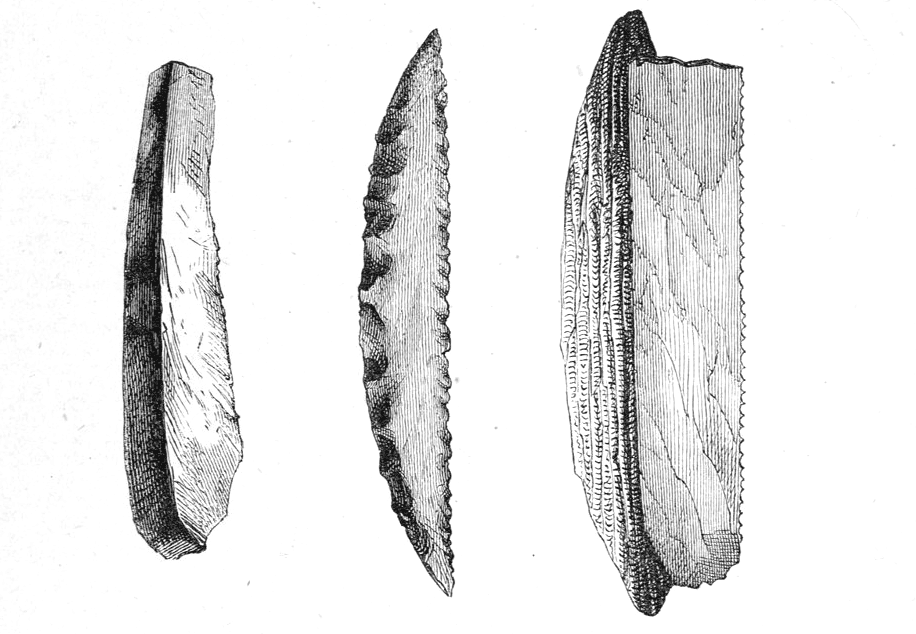

Ein Chip unter der Haut verschleißt und vernarbt schließlich, und muss nach einiger Zeit wieder entfernt werden. Gegenüber der zarten Schmiegsamkeit des iGestells muten die brachialen Versuche cyborghafter body modification, wie sie immer mal wieder unternommen werden, geradezu archaisch an. Es scheint daher an der Zeit, die Cyborgtheorien der achtziger Jahre im Wege der Neulektüre zu überarbeiten – und sie als das zu begreifen, was sie sind: ein narratives Angebot nämlich, vom Menschen, seinem Körper und der Technik zu erzählen. Diese Geschichten fangen gerade erst an.

Literatur

Heidegger, Martin (2000): „Die Frage nach der Technik“, in Martin Heidegger Gesamtausgabe Band 7: Vorträge und Aufsätze, Frankfurt a.M.: Klostermann, S. 7–36.

Kapp, Ernst (1877): Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Cultur aus neuen Gesichtspunkten, Braunschweig: Westermann.

Serres, Michel (2013): Erfindet euch neu! Eine Liebeserklärung an die vernetzte Generation, Berlin: Suhrkamp 2013.

Bildnachweis

© Avenue

uncode-placeholder

Klaus Birnstiel

Klaus Birnstiel ist promovierter Germanist und Assistent für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Basel. Klaus schreibt regelmässig für die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und den Merkur – Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. Trotz seiner körperlichen Einschränkung ist Klaus einer der mobilsten Gelehrten Europas und entsprechend häufig an Konferenzen, an Podien oder im Ausgang anzutreffen.

Man kann sich verlieben in die Luftigkeit der Utopie, vor allem, wenn sie direkt vor der eigenen Tür zu schweben scheint. Doch sollte man an Liebe nicht erblinden.

Deshalb möchte ich Heideggers „erdenschwere[] Begrifflichkeiten von Boden und Scholle“ (S.2) nicht ganz außen vor lassen. Nicht im Sinne der „schwarzbraunen Pein“ (S.2), sondern als leichte Skepsis gegen das grammatikalisch inkludierende (doch implizit wieder exkludierende) ‚Wir‘ dieses Artikels.

Denn auch das iGestell ist und bleibt geerdet. Freilich, nicht in intellektueller Luftigkeit, sondern in den Marktmechanismen und Abbaumethoden der Seltenen Erden. Angesicht der kongolesischen Warlords, deren Taten durch unseren Willen zur medialen Utopie mitfinanziert werden, dringt die „[E]rdenschwere“ mit aller Gewalt wieder in den Diskurs ein.

Bei aller Euphorie für die neue Leichtigkeit des ‚iBorgs‘ sollte deshalb dessen Privileg-Stellung nicht als Selbstverständlichkeit behandelt werden, solange die Bindung an den Bodenschatz dem enterdeten ‚iKarus‘ (der, so hört man munkeln, in Zukunft selbst seine eigenen Müllberge zu überflügeln imstande sein wird) noch merklich an den Hosenbeinen zupft.

Mutige These, vielen Dank. Heideggers verstaubtes Gestell für eine Diagnose der Gegenwart aus dem Keller zu holen, erinnert irgendwie an Steampunk.

Bei aller Sympathie für die Idee, Heidegger fürs 21. Jahrhundert fit zu machen, stellt sich die Frage, ob das Gestell nicht besser im dunklen Loch geblieben wäre. Denn zu Tage gefördert wird nach wie vor eine totalisierende Kultur- und Technikkritik, die wenig Auflösungsvermögen gegenüber höchst unterschiedlichen Traditionen und Konfigurationen von Mensch und Technik besitzt. Einerseits. Schliesslich lassen sich bei weitem nicht alle unsere technischen Mitbewohner unter das smarte «i» einreihen. Türen beispielsweise. Was für eine schlaue Erfindung: Selbst in den ‹smartesten› homes sind sie allgegenwärtig und helfen uns weiterhin zuverlässig, privat und öffentlich zu ent- und unterscheiden.

Andererseits schreiben das Gestell und das iGestell m.E. der Technik viel zu viel Handlungsfähigkeit zu. So smart unsere unsichtbaren Helferlein auch anmuten, so doof sind sie. Sie funktionieren nur so gut, weil wir in der Lage sind, uns so DUMM wie sie zu stellen, damit sie sich überhaupt bedienen lassen. Beispiel Fahrkartenautomat: Sobald wir mit einer solchen Maschine konfrontiert sind, passen wir uns ihrer Logik an, damit sie uns überhaupt versteht. Schritt 1: Wählen Sie Ihre Verbindung. Schritt 2: Ermässigung. Schritt 3: Wie viele Personen etc.