Anmerkung der Redaktion

Doping bei Fahrradfahrern und Rennpferden, millionenschwere Forschungsprojekte im Segeln (Stichwort: America’s Cup), nanobeschichtete Schwimmanzüge: Leistungssport wird nicht zuletzt über Technik, Physik und Chemie entschieden. Trotzdem macht ein Körperpanzer nicht automatisch zum Eishockeyaner. Vielmehr haben sich Geist und Körper des Sportlers an die jeweilige Sportart und ihre technischen Apparate angepasst. Was heisst es konkret, wenn Bewegungsabläufe im jahrelangen Kampf mit dem Material in den Körper übergehen?

Die Wissenschaftshistorikerin Barbara Orland gibt auf diese Fragen detailliert Antwort: nicht philosophisch abstrakt und auch nicht mittels einer historischen Untersuchung, sondern mithilfe einer genauen Selbstbeobachtung, welche die subtilsten Schwierigkeiten bei der Justierung von Mensch und Technik offenbart. Wichtig zu wissen: Barbara ist nicht nur Wissenschaftshistorikerin, sondern auch Ruderin. Auf der Wild Lady

0. Einwassern

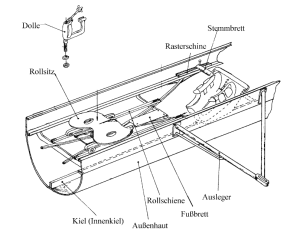

„An’s Boot!“ – Auf Kommando der Steuerfrau spannen acht Frauen den Körper und greifen zur Bootswand. „Boot geht aus den Böcken … einmal anschwingen … Boot geht hoch!“ Mit Schwung wuchten wir die 100 Kilos des Rennachters über den Kopf auf die linke Schulter! Am Bootssteg dann die entgegengesetzte Bewegung. Liegt das Boot im Wasser, nimmt jede Ruderin ihren Riemen und legt ihn, entweder Steuerbord oder Backbord, in die Dolle, während sich die Steuerfrau das Mikrofon-Stirnband auf den Kopf setzt und die CoxBox im Boot verkabelt. Gemeinsam Einsteigen, vom Steg abstoßen und auf dem Rollsitz absitzen – und schon tönt es aus den Lautsprechern: „Miteinander … bereit … und weg!“

Am Ufer noch hatte jede Frau ihr Stemmbrett so eingestellt, dass sie bei gestreckten Beinen und senkrechtem Oberkörper zwischen Brustbein und Ruder noch einige Zentimeter Platz hat. Auf dem Wasser wird alles kontrolliert: Sind die Schrauben festgezogen? Gibt es Rollwiderstände? Nach einem letzten Schluck Wasser kann das Training losgehen. Rund 90 Minuten wird jede Frau nun versuchen, mit dem Team und dem Boot eins zu werden.

I. Die Bewegung

Der Achter gilt aus gutem Grund als Königsklasse des Rudersports. Hier ist nicht nur das perfekte Zusammenspiel von Kondition, Rudertechnik und Boot gefordert. Erst die synchrone Bewegung von acht Körpern macht eine effiziente Kraftübertragung möglich, die dem Boot Tempo verleiht. Ein effektiver Vortrieb des Bootes gelingt, wenn alle Ruderinnen in perfekter Übereinstimmung das Ruderblatt ins Wasser setzen, ‚Wasserfassen‘, im Durchzug die Hebelwirkung des Ruders optimal ausnützen und das Boot an den sauber verankerten Blättern ‚vorbeischieben‘. Im Finish gilt es, die Ruder möglichst gleichzeitig aus dem Wasser zu nehmen und aufzudrehen. Der Schlagfrau kommt noch die besondere Aufgabe zu, für einen gleichmäßigen Rhythmus zu sorgen. Einen groben Fehler, ganz gleich auf welchem Platz, spüren alle im Boot. Techniktraining zur optimalen Synchronbewegung macht daher den größten Teil eines Achtertrainings aus. Greifen alle Komponenten auf ideale Weise ineinander, kann der Achter zur schnellsten Bootsklasse des Rudersports werden.

II. Der Kontext

Als sich im Frühjahr 2009 einige Basler Frauen im fortgeschrittenen Alter trauten, ihr ruderisches Können in einem Achter zu erproben, ahnten sie nicht, dass sie damit ein Masters-Frauen-Achter-Team begründeten, welches bis heute existiert. Nicht nur in der Geschichte des traditionsreichen Basler Ruderclub (BRC) war dies ein Novum. Auf den ersten Regatten, an denen die Wild Ladies teilnahmen – der Empacher-Rennachter Wild Lady hatte dem Team seinen Namen gegeben – gab es nur wenige Altersgenossinnen, mit denen wir uns messen konnten. Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Längst ist die Konkurrenz grösser geworden, und damit die Ansprüche an eine konstante Leistung. Mit den Jahren werden Kraft, Präzision und Technik nicht einfach besser, sie müssen stetig erarbeitet werden. Das Team muss sich ständig neu zusammenfinden, was eine Menge Zweifel und Frust birgt, aber auch glückliche Momente, wenn „das Boot steht“, will sagen: leicht und elegant über das Wasser gleitet.

III. Der Körper

Physiologisch betrachtet gehört Rudern zu den faszinierendsten Sportarten. Die körperlichen Anforderungen sind komplex: Muskelkraft, Motorik, optimale Winkel der einzelnen Körperteile, Gleichgewicht, Kraftausdauer sind nur die wichtigsten Leistungsparameter. Eine stabile Psyche, Konzentration, Teamfähigkeit, Emotionskontrolle sind ebenso bedeutsam, um Rudern als Mannschaftssport ausüben zu können. Rudern lernt man mit Leib und Seele, sagt man.

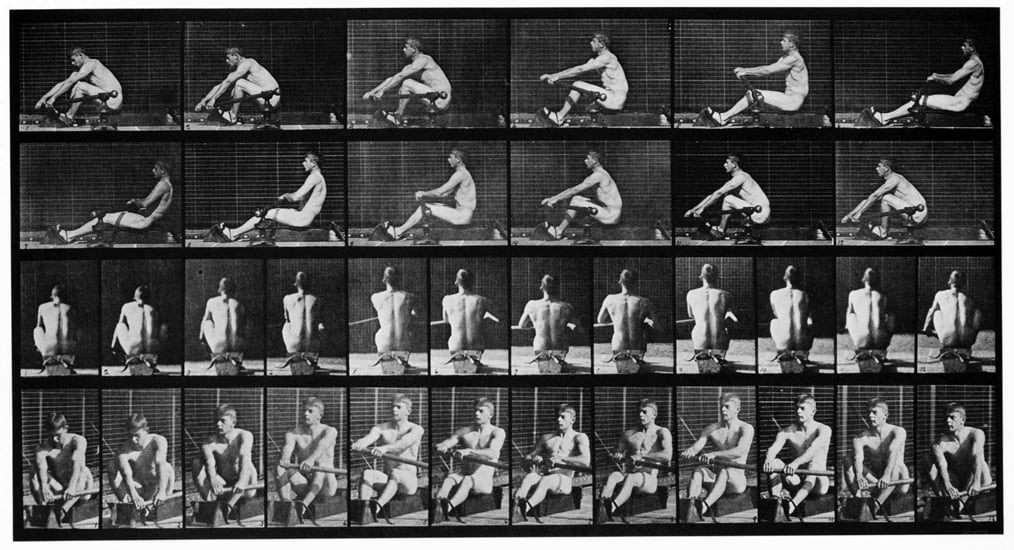

Verglichen mit anderen Sportarten gehört Rudern allerdings zu den langsamen Sportarten, selbst noch bei einer Schlagzahl von 40 pro Minute. Als Hybridsportart wird hauptsächlich auf Kraft und Ausdauer gesetzt, was sich in der Statur der Leistungssportler niederschlägt. Ein athletischer Körper mit Albatros-Flügelspannweiten erschien noch in den 1980er Jahren vernachlässigbar. Man setzte vor allem auf Muskelmasse und Kraft. Heute dagegen wird mehr auf intramuskuläre Koordination und damit auf die Rudertechnik gesetzt. Nur 10% der eingesetzten Kraft kommen aus den Armen und 20% aus dem Oberkörper. Den Löwenanteil mit 70% übernehmen die Beine. Im Laufe der Zeit sind so erstaunliche Leistungssteigerungen verzeichnet worden. 1893 wurde erstmalig eine internationale Meisterschaft ausgetragen. Verglichen mit den dort erzielten Leistungen sind heutige Sieger in allen Bootsklassen auf der klassischen 2000m-Strecke durchschnittlich um mehr als 1 Minute schneller.

IV. Die Technik

Das ist auch einer über die Jahrzehnte hinweg immer schnittiger gewordenen Bootstechnik geschuldet. Der von der Universität Oxford 1829 benutzte Achter wog bei einer Länge von 14m satte 440kg, besaß keine Ausleger, keine Stemmbretter und fest eingebaute Holzbänke. Die Ruderer saßen versetzt im Boot, um den notwendigen Abstand zur Dolle zu gewährleisten. Heutige Rennachter bringen weniger als ein Viertel dieses Gewichts auf die Waage. Genormte Bootstiefen und ‑breiten, Schalenbauweise, Rollsitze und Stemmbretter mit Schuhen, vor allem aber die Verwendung von Kunststoff an Stelle von Holz haben die Boote im Laufe der Jahrzehnte immer schmaler, leichter und schneller gemacht. Auch die Vollholzriemen der Anfangsgenerationen sind fast völlig verschwunden. Hohlriemen aus Kohlefaser sind seit den 1980er Jahren so preisgünstig geworden, dass sie zum Standard wurden. Ebenso verfügt heute jeder Ruderclub über ein Ruderergometer mit Leistungs- und Arbeitsmesseinrichtungen, nicht nur, um die Ruderbewegung auf dem Trockenen zu üben, sondern auch um die Leistungen der Ruderer zu messen und zu vergleichen.

V. Das Team

Unser Trainingsboot, die Wild Lady, ist ein Empacher Rennachter, Baujahr 1991, also eine Old Lady, die ihre besten Jahre hinter sich hat. Man spürt gelegentlich, dass sich der Bootskörper im Laufe der Zeit leicht verzogen hat. Hängt das Boot im Heck auf Backbord, dann liegt es im Bug auf Steuerbord. Auch die Riemen sind schwer, weil ihre Griffe aus Holz sind. Doch wir mögen das Boot, es passt zu uns. Spitzenleistungen überlassen wir ebenso wie die neuesten Boote den Jungen. Das heisst nicht, dass es kein Commitment in der Gruppe gäbe. Im Gegenteil!

Neulich hatten wir eine Trainingsausfahrt, die unisono als schlechteste unserer Geschichte eingeschätzt wurde. Keine Synchronizität, noch nicht einmal ein annähernd gleicher Rhythmus war im Boot zu spüren. Unsere Steuerfrau mühte sich ab, mittels Technikübungen und Kommandos die Frauschaft zusammenzubringen. Doch alles umsonst, es klappte nicht. Gründe lassen sich im Nachhinein viele finden. Der Rhein führte Hochwasser und forderte uns mit schwierig zu erkennenden Tiefenströmungen heraus. Es war windig und Motorboote und Rheinschiffe kreuzten unseren Weg. Das Team hatte in dieser Zusammensetzung und mit dieser Platzverteilung noch nie zusammen gerudert. Die Schlagfrau war neu. Eine andere Frau klagte über Rückenschmerzen, und so weiter. Es ist tatsächlich so, dass keine Ausfahrt wie die andere ist. Die Bedingungen von Mannschaft, Bootsmaterial, Ruderkenntnissen, Wind und Wetter sind immer wieder verschieden. Das macht Rudern spannend, sorgt aber zuweilen für das Gefühl, ich lerne es wohl nie. Einer unserer Coaches brachte es einmal auf den Punkt:

Rudern ist die ewige Suche nach dem perfekten Schlag.

VI. Das Zusammenspiel

Sind Ruderer Cyborgs? Diese Frage kann ich nur mit einem konsequenten Ja und Nein beantworten. Verstehen wir unter Cyberbodies Mischwesen aus Maschine und Mensch, die mechanische oder elektronische Teile implantiert oder mittels pharmazeutischem enhancement optimiert werden sollen, dann zählen Ruderer zweifellos nicht dazu. Allen technischen Verbesserungen zum Trotz, birgt das Rudern in seiner Verbindung aus Mensch, Material und Umwelt viel zu viele Unwägbarkeiten, die sich nicht manipulieren lassen. Rudern ist eine extrem wetterfühlige Sportart. Keine Bootstechnik kann das gekonnte Manövrieren im Wellengang ablösen.

Betrachten wir allerdings das Verhältnis von Boot, körperlichen Voraussetzungen und Rudertechnik im Detail, lässt sich der Ruderer sehr wohl als Cyborg bezeichnen. Ohne Harmonie zwischen Boot und Mensch geht gar nichts. Wer in einem falsch eingestellten Boot rudert, bekommt das schnell im Lendenwirbelbereich zu spüren. Eine dauerhaft falsche Rudertechnik kann die Rückengesundheit beeinträchtigen. Wenn andererseits das Tempo ansteigt, das Boot „fliegt“ und unter einem durchgleitet, dann erzeugt das umwerfende Glücksgefühle. Das ist ein Flow-Erlebnis der besonderen Art: berauschend und mitunter sogar meditativ. Man fühlt sich trotz Anstrengung komplett leicht.

Sind Ruderer Cyborgs? Diese Frage kann ich nur mit einem konsequenten Ja und Nein beantworten.

VII. Auswassern

Um ein Achter-Team am Leben zu erhalten, benötigt es mehr als eine Bootsbesetzung. Wir Wild Ladies sind eine Gruppe von Frauen, die im Laufe der Jahre bis zu 16 Mitgliederinnen hatte. Einige sind gegangen, andere hinzugekommen. Alter, Größe, Gewicht und Kondition sind unterschiedlich. Auch die zeitliche Verfügbarkeit der Einzelnen wird wohl nie eine feste Bootsbesetzung ermöglichen. So haben sich saisonweise Kleingruppen abgespaltet, die im Doppelzweier oder Doppelvierer auf Regatten gehen.

Nicht jederzeit ist es möglich, genügend Frauen für ein Achtertraining zusammenzubringen. Dennoch, oder gerade deswegen: Der Teamgeist ist trotz aller Höhen und Tiefen nach wie vor spürbar und das Bedürfnis, mit einem Achter in den Wettkampf zu ziehen, besonders vor Beginn der Herbstsaison stark ausgeprägt. Rudern im Achter sorgt für ein Wir-Gefühl, das weit über das Boot hinaus zusammen schweißt. Wir werden also an unseren Trainingseinheiten (2x pro Woche) festhalten, und im Winter neben dem Wassertraining noch aufs Ergometer steigen: Immer auf der Suche nach dem perfekten Schlag.

uncode-placeholder

Barbara Orland

Barbara Orland, habilitierte und renommierte Historikerin, ist kein Thema der Wissenschafts- und Technikgeschichte fremd: Sie kennt sich in der Geschichte ganz mundaner Geräte etwa der Waschmaschine genauso aus wie in der Geschichte der Fortpflanzungstechniken oder der Stoffgeschichte der Milch. Ihre Promotion Wäsche waschen: Technik- und Sozialgeschichte der häuslichen Waschpflege (1991) verkaufte sich tausendfach. Zur Zeit lehrt sie zur Kultur und Geschichte der Life Sciences an den Universitäten Basel und Luzern.

Ein BRAVO für diesen Artikel!

Er ist unterhaltsam, informativ und gibt einen auf sensible Weis einen Einblick in eine noch wenig bekannte Sportart.

Ich habe ja schon viele Sportarten ausprobiert, aber Rudern war ich noch nie. Nach diesem Artikel kann man aber richtig Lust bekommen, sich selbst mal in so einen Achter zu setzen (und vermutlich eine ziemlich blöde Figur zu machen).… 🙂