Zwischen Aktion und Kontemplation

Wenn wir darüber streiten, ob Kontaktlinsen und Smartphones uns bereits zu Cyborgs machen, müssen wir uns ebenso fragen, inwiefern chemische Substanzen die physischen Bedingungen unseres Menschseins erweitern oder überwinden. Fragen wir also nach den Drogen dieser Zeit und dieser Gesellschaft.

Um die Diskussion empirisch voranzubringen, will ich auf der Grundlage eigener und fremder Erfahrungen ein paar wenige Substanzen verorten: LSD, MDMA, Ritalin und Modafinil. Ihre Wirkungsweise könnte unterschiedlicher nicht sein. Abgesehen von LSD passen sie dennoch alle auf dieselbe Perlenschnur, deren erstes Ende für die Konsum‑, deren zweites Ende für die Leistungsgesellschaft steht.

Ich bezweifle, dass Opium und seine Derivate sich auf diese Schnur reihen lassen. Aufgrund ihrer entrückenden Wirkung sowie aufgrund ihres Potentials, schnell und stark abhängig zu machen, gehören sie einer anderen, vielleicht vergangenen Gesellschaftsformation an. Das gilt auch für LSD. Diese Drogen passen nicht mehr in eine Gesellschaft von Cyborgs, denen zwei Werte zugleich am Herzen liegen: gesteigerte Genuss- und Spassfähigkeit in der Freizeit (und nur dort), erhöhte Leistungsfähigkeit in der Arbeit.

Auch Ernst Jüngers Annäherungen an Drogen und Rauschfallen aus unserer Zeit heraus. Trotzdem stecken sie das Spektrum der Wirkungen nach wie vor gut ab, das die heutigen Party- und Leistungsdrogen bei ihren Konsumentinnen und Konsumenten entfalten: „Der Einfluss der Droge ist ambivalent; sie wirkt sowohl auf die Aktion wie auf die Kontemplation: auf den Willen wie auf die Anschauung“ (Jünger 2014 1970).

Nur Rausch und Genuss?

Laut der Global Drug Survey (GDS) von 2014 taucht MDMA, lange Zeit als ‚Ecstasy‘ gehandelt, in Deutschland bereits an 6. Stelle auf. Alkohol, Tabak, Shisha Rauchen, energy drinks und Cannabis bestreiten die vorderen Ränge. Die GDS ist die grösste jährliche Umfrage zum weltweiten Drogenkonsum. Über die Verteilerkanäle von 19 Medien – in Deutschland etwa ZEIT ONLINE, in der Schweiz 20 Minuten – wird in einer detaillierten Umfrage nach Substanzen, Zufriedenheit und Häufigkeit des Konsums gefragt. Allein in Deutschland haben 22’000 Personen an der Befragung teilgenommen. Obwohl die Umfrage anonymisiert ist und auch keine Anreize bietet, den eigenen Konsum zu beschönigen, sind die Daten mit Vorsicht zu geniessen. Sie beruhen auf den freiwilligen Angaben von Nutzerinnen und Nutzern der jeweiligen Medienkanäle und berücksichtigen dementsprechend keine Daten, die etwa im Rahmen von staatlichen Heroinentwöhnungsprogrammen erhoben werden.

Als ich selbst mein Vademecum eingetragen habe (Alkohol, Tabak, Cannabis, LSD, MDMA, Salvia Divinorum, Kratom, Modafinil), verspürte ich jedes Mal eine gewisse Befriedigung, wenn ich in der ellenlangen Liste aus Substanzen wieder ein Häkchen setzen durfte. Auch wenn ich ein solches Vergnügen allen andern Befragten unterstelle, scheint es innerhalb dieser drogenaffinen Gemeinschaft doch Substanzen zu geben, zu denen man eher steht als zu anderen: Der Konsum von Ritalin zum Beispiel, zu dem sich nur 4 Prozent bekennen, unterbietet das kolportierte Bild von Studierenden, die vor jeder Prüfung Methylphenidat einwerfen.

Die GDS zeichnet also das Bild einer Gesellschaft, in der Drogen primär Rausch, Genuss und Spass sind. Tabak ist zwar das bekannteste – und ungesündeste – Mittel gegen Stress, aber sonst sind die Leistungssteigerer in der Liste weit abgeschlagen. Trotzdem gibt es Untersuchungen, die nahelegen, dass bis zu 20 Prozent der Studierenden in Deutschland während der Prüfungsvorbereitung Ritalin einschmeissen (Dietz et al. 2013), Reportagen, dass britische Studierende Modafinil bestens kennen (Cadwalladr 2015) und Studierende weltweit auch nach der Silk Road – einem mittlerweile eingestellten Schwarzmarkt im Deep Web – mit illegalen ‚Nootropics‘ experimentieren.

Wider der Substanz Willen

Nootropics oder smart drugs sind unscharf definierte Begriffe für leistungssteigernde Substanzen. Schwammig ist die Bezeichnung, weil es sich bei diesen Drogen häufig nicht um neu synthetisierte Substanzen handelt, sondern um bekannte, verschreibungspflichtige Medikamente – allerdings mit neuem Einsatzspektrum in der Leistungsgesellschaft: Ritalin und Adderall, die Geisseln aller echten und vermeintlichen ADHS-Kinder. Modafinil, ein Medikament gegen Narkolepsie. Für die Autorin der erwähnten The Guardian-Reportage ist klar, was besonders junge Menschen dazu bringt, den dual use von Medikamenten auszukundschaften:

In the 60s, tranquillisers were known as mother’s little helpers. Smart drugs are capitalism’s little helpers. Cadwalladr Carole

Auch Mike Power, Autor des Buches Drugs 2.0 (2013), pflichtet dem Befund bei. Laut Power haben wir es mit einer Generation junger Menschen zu tun, die die Universitäten mit Schulden so gross wie Immobilienhypotheken und einer langen Liste an verschreibungspflichtigen Medikamenten verlassen – Menschen, die fortan mit einem grossen Appetit auf leistungssteigernde Drogen gesegnet sind, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Studierenden nehmen, um es mit Ernst Jünger auszudrücken, den Drogen ihre kontemplative Dimension und kanalisieren die Wirkung nach Masstäben der Leistungsfähigkeit.

Dass viele Drogen ihre Existenz einer Karriere der veränderten Nutzung verdanken, ist schon fast ein Klischee: Heroin wurde von Bayer als Hustenmittel beworben und ein Liter Coca Cola enthielt bis 1903 etwa 250 mg Kokain. Das ist bei Drogen, die schon immer Drogen waren, kaum anders: War der Konsum von Ayahuasca (eine psychedelische Droge, die am Ende des etwa zweitägigen Rauschs zu Erbrechen und unkontrolliertem Stuhlgang führt) mal ein Ritual diverser Amazonas-Ethnien, gehört ein Trip auf der Basis des halluzinogenen Pflanzensuds heute auf die Selbstfindungs-bucket list von Backpackern auf Weltreise.

Modafinil

Genauso wie eine parareligiöse Erfahrung zum hedonistischen Hobby werden kann, kann ein Amphetamin wie Adderral oder Ritalin zur salon- bzw. mensafähigen Leistungsdroge werden. Das gilt auch für Modafinil. Als ich dieses ausprobiert habe, fand ich es störend, dass ich Freunde begrüssen musste, da mich das von den Narratologiebüchern ablenkte, die ich sieben Stunden lang hochkonzentriert, nur mit WC-Pausen, gelesen hatte. Gleichzeitig habe ich mich aber gezwungen, Freunde zu begrüssen, da ich mir ebenso bewusst war, dass die Substanz meine Sozialkompetenz und vor allem meine emotionalen Bedürfnisse manipuliert. Ich nehme an, dass sich das noch verstärkt, wenn man Modafinil regelmässig nimmt und die Unterdrückung von emotionalen Impulsen nicht nur akzeptiert, sondern begrüsst.

Auf dem Silicon Valley-Blog Bulletproof – The State of High Performance finden sich Lobgesänge, die diese Wirkung von Modafinil bestätigen. Ein Biochemiker etwa schwärmt von der durch Nuvigil® erlangten Fähigkeit, neue Verbindungen sehen und Systeme besser verstehen zu können. Modafinil sei ihm dabei behilflich, auf Ablenkungen rational und nicht emotional zu reagieren.

It helps me have a rational not emotional response to irritants.

Die angebliche Verbreitung von Modafinil im Silicon Valley ist nicht nur der dortigen Leistungsverliebtheit geschuldet – man denke an Elon Musk, der empört ist, wenn seine Mitarbeiter nicht an sieben Tagen pro Woche unter ihrem Schreibtisch schlafen wollen. Nein, wahrscheinlich ist Modafinil – Ritalin und Adderall inklusive– ebenso eine Technokraten-Droge, eine Droge, die Systeme fassbarer macht und sie gegenüber Nuancen und Einzelreizen priorisiert.

LSD

LSD ist so ziemlich das Gegenteil von Modafinil. Es ruft zwar auch ein Reflexionstakkato hervor, das aber alle – normalerweise sicheren – Systeme zertrümmert. In meiner Erinnerung fühlt sich das so an: „Ich muss dauernd nachdenken, weil ich LSD genommen habe. Ich mag Lichter, weil ich LSD genommen habe. Ich spreche mit meiner WC-Papier-Halterung über Alltags- und Bassrhythmen, …weil ich LSD genommen habe.“

Timothy Leary und dessen Epigonen – in der Schweiz etwa die Kirschblütengemeinschaft – haben LSD noch als Mittel zur ernstgemeinten Bewusstseinserweiterung propagiert. Turn on, tune in, drop out.

„Turn on‘ meant go within to activate your neural and genetic equipment. Become sensitive to the many and various levels of consciousness and the specific triggers that engage them. Drugs were one way to accomplish this end. ‚Tune in‘ meant interact harmoniously with the world around you – externalize, materialize, express your new internal perspectives. ‚Drop out‘ suggested an active, selective, graceful process of detachment from involuntary or unconscious commitments. ‚Drop Out‘ meant self-reliance, a discovery of one’s singularity, a commitment to mobility, choice, and change“ (Leary 1983).

Heute dürfte Leary’s religiöser Selbstüberwindungsansatz nicht mehr der entscheidende Impuls für die Einnahme von LSD darstellen. Viel eher ist es der Wunsch nach Reflexion: LSD zwingt dich, acht bis sechzehn Stunden zu reflektieren. Und zwar nicht unter normalen Bedingungen, sondern in einem absurden, infantilen Strom. Alles tabula rasa, jeder Moment ist fundamental neu, jeder Reiz macht den letzten Reiz zunichte. LSD ist eine Herausforderung – auch, da man sich nicht auf dunkle Paranoiapfade begeben darf.

MDMA

MDMA, lange Zeit der wichtigste Wirkstoff in Ecstay-Pillen, ist keine Herausforderung. Weder mental noch emotional. Wann fand ich die Mauer des Ausschaffungsgefängnis‘ wunderschön? Auf MDMA. Wann war der Wald eine Tim Burton-Märchenlandschaft (geeignet für Kinder unter sechs Jahren)? Auf MDMA. Wie halte ich zwölf Stunden Bummbumm-Musik aus? Auf MDMA. Wann hatte ich keine Gewissensbisse, weil ich eine Beziehung überhastet beendete? Auf MDMA. MDMA macht nicht süchtig, es zerstört wohl langfristig das Serotonin-System, trotzdem ist es Glücksgefühl in Kristallform.

Und trotzdem ist MDMA auch eine neoliberale Droge, da sie dabei hilft, ohne Herausforderung abzuschalten und Wohlbefinden zu erleben. Bis zum Down, das nach etwa sechsstündigem Rausch einsetzt. Aber das Down passt in ein normales Arbeitsleben, wenn man davon ausgeht, dass die meisten Konsumenten MDMA im Freitags- oder Samstagsausgang konsumieren (man wünscht ihnen, dass sie das Down in den Armen eines anderen Menschen verbringen).

Verortungen

Es gibt also Drogen wie Ritalin oder Modafinil. Sie sind anstrengend und steigern deine Leistung . Das sind eindeutig neoliberale Drogen – Drogen, welche es Dir erleichtern, die gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen und die Ablenkung auszuschalten, der man unter normalen Bedingungen ausgesetzt wäre. Weiter gibt es Drogen, die deine gesamte Welt in Watte hüllen. Sie bieten wenig „Aktion“ und „Willen“, sind dafür ein einfach einnehmbarer Augenblicks-Ausgleich zum Workaholic-Leben. MDMA etwa.

Drogen wie LSD, Psilocybin, Salvia Divinorum oder Ayahuasca bieten weder die sorgenlose Bekömmlichkeit eines Wes Anderson-Films (u.a. Darjeeling Limited 2007), noch helfen sie dabei, Leistung zu erbringen. Es gibt – wahrscheinlich – keinen rationalen Grund sie zu nehmen. Selbst wenn sich irgendwann herausstellt, dass sie einen positiven Effekt auf die Reflexionsfähigkeit haben, läuft ihr Konsum trotzdem den Anforderungen der Leistungsgesellschaft zuwider. Denn: Die ausgelösten Reflexionen sind nicht zielgerichtet und systemorientiert. Diese Drogen sind sperrig und haben es schwer. Schwer, weil ihnen das spirituelle Fundament weitgehend entzogen wurde und sie nunmehr postmodern gebrochene (Selbst-?)Exploration bieten. Das macht sie zu keinem Konsumgut. Und da unsere Gesellschaft zwischen „Alle Studenten nehmen Ritalin“- und „Überall sind Partydrogen“-Panik dreidelt, macht es sie auch wenig populär.

Die party und smart drugs hingegen aktualisieren die Verschränkung von Konsum- und Leistungsgesellschaft, in der wir leben.

Literatur

Jünger, Ernst (2014): Annäherungen. Drogen und Rausch, Stuttgart: Klett-Cotta, Zitat auf S. 22.

Dietz, P., Striegel, H., Franke, A. G., Lieb, K., Simon, P., & Ulrich, R. (2013): „Randomized response estimates for the 12-month prevalence of cognitive-enhancing drug use in university students“, Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 33(1), 44–50.

Cadwalladr, Carole (15. Februar 2015): „Students used to take drugs to get high. Now they take them to get higher grades“, The Guardian, online

Power, Mike (2013): Drugs 2.0 : the web revolution that’s changing how the world gets high, London: Portobello.

Leary, Timothy (1983): Flashbacks: an Autobiography, Los Angeles: Tarcher.

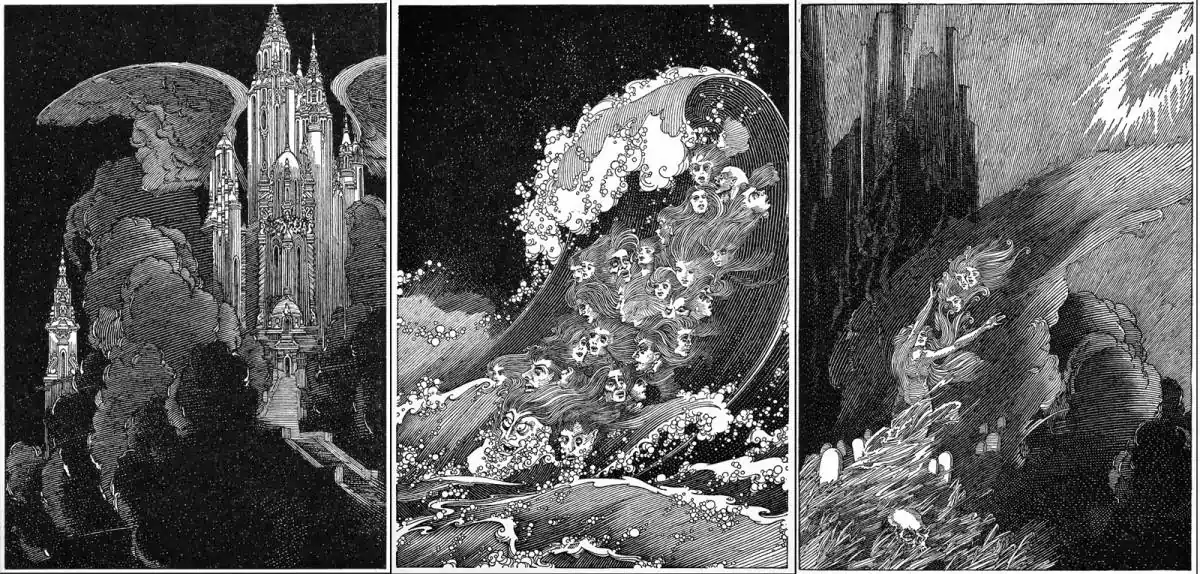

Bildnachweis

uncode-placeholder

Benjamin von Wyl

Benjamin von Wyl hat die letzten Jahre im Eiltempo durchlebt. Nach dem Bachelor in Germanistik und Geschichte inkl. Hilfsassistenz hat Benjamin sich publizistisch, literarisch und dramaturgisch bewegt und bewährt. Publizistisch: Bis Mitte 2015 war er Managing Editor Switzerland bei VICE Alps. Literarisch: Benjamin publiziert regelmässig Kurzprosa im Literaturmagazin Das Narr. In der Spielzeit 2015/2016 war er fester Dramaturg am Theater Neumarkt in Zürich. Seit August 2016 arbeitet er freischaffend als Dramaturg und Journalist.

Wirklich informativ und hat mein Interesse geweckt. Bisher habe ich nicht gewusst, dass die Rate so hoch ist. Man sollte sich wirklich fragen, woran es liegt.

Interessant ist auch:

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/hirndoping–jeder–fuenfte–student–nimmt–mittel–zu–leistungssteigerung–a–880810.html

Wenn ausgerechnet Jünger, und ausgerechnet am Ausklang von 68 und am Beginn der so schwerfaelligen „Neuen Subjektivitaet“ Drogen jeder Art für muntere Ausflüge ins Metaphysische empfiehlt, haette das doch einer ganzen Generation von Drogenkonsumenten zu Denken geben sollen: sollte man nicht besser clean bleiben und dafür zum hardcore-Materialisten werden? Ich kann mir kaum vorstellen, bzw hoffe es als Alkoholkonsument, dass er Wein und Bier nur der Vollstaendigkeit wegen anfuehrt. Kokain mag hinkommen, aber wenn man seine Rolle in der Literaturgeschichte ansieht, waere vielleicht Leimschnueffelei das am naechsten liegende…

In diese Kategorie würde man demnach auch halluzinogene Pilze verorten? Die Wirkung scheint in etwa mit dem übereinzustimmen, wie du MDMA beschrieben hast. Ein informativer und spannender Artikel!

haha, Pilzchen psychisch Herausforderungslos? Das sollte man hier lieber nicht unterstreichen! Also nein: hier sind Halozinogene Pilze definitiv nicht zu verorten, vielmehr beim psychisch anspruchsvollen LSD, Engelstrompeten, irgendwelchen Kakteen und den restlichen nicht immer lustigen Kandidaten. Alle Hallozinogene sind psychisch anspruchsvoll. Der Witz an Halluzinationen ist ja, dass man nicht mehr so recht weiss, was Realität und was Halluzination ist, bzw. halt zu Gaga wird um noch sauber Wahrnehmungen selektieren zu können. Schön so lang man mit Rotkäppchen Tee trinkt, halt doof, wenn der Wolf kommt.

Steiler Artikel! Aber die Zuweisung der genannten „sperrigen“ Drogen als

der Leistungsgesellschaft enthoben, scheint mir nicht so klar. Steve Jobs Beispielsweise meint, auf LSD sei ihm das Licht für die Entwicklung von Apple aufgegangen – das wird zumindest so in dem nach ihm benannten Film so dargestellt. Natürlich ist die Darstellung im Film übertrieben: Apples Erfolg gründet sicher nicht auf Jobbs LSD- Rausch. Aber jede kapitalistische Unternehmung bedingt nicht nur ein hohes Mass an Leistungsbereitschaft, sondern verlangt ihren Trägern auch einiges an Einfühlsamsvermögen ab. Ein Produkt, das den ‚Draht der Zeit‘ trifft, muss entworfen werden. Apple ist vieleicht kein Kind von Jobbs LSD-Rausch, aber sicher ein Kind LSD beschwingter Zeit (Mand denke nur an das ursprpüngliche, Farbenfrohe Logo). Als Antikapitalistische Bastion haben sich die Hippies halt letztlich nicht trotz, sondern gerade wegen ihres LSD-Konsums nicht erwiesen.