Fruchtfleisch aus der Dose. Der letzte Schrei in der veganen Szene ist tatsächlich eine Frucht, die als Imitat für das so beliebte Pulled Pork dienen soll. Letzteres dient seit einigen Jahren als das Zeichen für unverfälschte Barbecues, Gourmetburger und echte Männer. Dem so zelebrierten Fleischkonsum begegnet das vegane Fruchtfleisch wie eine semiotische Kampfansage, die Gesundheit, Fitness und kluge Frauen ins Feld führt. Und die erst noch das Argument „zeitgemäß“ auf ihrer Seite hat.

Wer nun folgert, vegane Ernährung sei eine kulinarische Antwort auf neoliberale Bedingungen, die eine Flexibilisierung und Fitnessorientierung des Lebens und Arbeitens einfordern, liegt so falsch nicht. Sie oder er vergisst höchstens, dass die Unterscheidung von ‘männlicher’ und ‘weiblicher’ Nahrung nicht nur vagen Geschlechterstereotypen, sondern der Geschichte der Industrialisierung entspringt. Und möglicherweise verkennt sie oder er auch, wie sehr der Kapitalismus seit 150 Jahren bestimmt, welche Nahrung für uns gut und richtig ist. Wer sich das alles merkt, weiß, dass es nicht nur nur unsere individuelle Entscheidung ist, ob wir Schweinefleisch oder Jackfruit auf unserem Burger haben.

Fleisch, Industrialisierung und Kostsätze

Mit der Industrialisierung verändert sich die Frage der Ernährungsversorgung grundlegend. Die Arbeit verlagert sich vom Land in die Fabriken der Städte und vom ‚Ganzen Haus‘ in die bürgerliche Kernfamilie. Während in unteren Klassen die gesamte Familie arbeiten muss, um der gänzlichen Verelendung zu entgehen, entsteht in bürgerlichen Schichten eine vergeschlechtlichte Arbeitsteilung. Auf diese ist der Kapitalismus fortan angewiesen. Männern wird die öffentliche Sphäre, Frauen die heimische Sphäre und damit die Reproduktionsarbeit zugeschrieben. Wie die Historikerin Karin Hausen (1976) herausarbeitet, wurde diese Arbeitsteilung biologisch begründet: Angeborene „Geschlechtscharaktere“ differenzierten fortan Mann und Frau in zwei komplementäre, aber fundamental unterschiedliche Geschlechter. Damit hat das naturwissenschaftliche Wissen auf Kosten der Religion die Deutungshoheit über all das errungen, was eine Frau zur Frau und was einen Mann zum Mann macht.

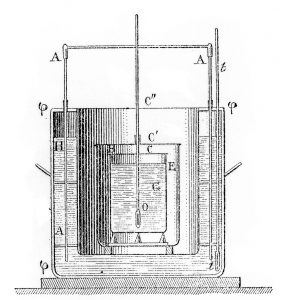

Fast zeitgleich erklären die Naturwissenschaften auch die Ernährung zu einem rein körperlichen Prozess. Mit der Erfindung der Kalorie schaffen sie einen engen Zusammenhang zwischen körperlicher Arbeitskraft und Ernährung. Der arbeitende Mann „verbrenne“, so das Paradigma, wie eine Dampfmaschine seine Nahrung. Der wissenschaftlichen Berechnung des Nahrungsbedarfs in Abhängigkeit der geleisteten Arbeit stand nun nichts mehr im Wege. Ende des 19. Jahrhunderts legten sogenannte „Kostsätze“ fest, wie viel Nahrung für einen Kranken, einen Gefangenen oder einen Arbeiter notwendig ist. Die Rationen dienten zudem als Grundlage für staatliche Maßnahmen, eine „bedarfsgerechte“ Ernährungsweise und damit das „Existenzminimum“ festzulegen, um der Verelendung Einhalt zu gebieten.

„Auf der Grundlage der Kostsätze wurde empirisch überprüft, ob proletarische Familien ‚rationell‘ haushalten oder ‚überflüssige Ausgaben‘ tätigen und deshalb in Not geraten. Diese Betrachtungsweise verlagerte die Gründe von Mangel- und Unterernährung von den Ursachen, den schlechten Arbeitsbedingungen und der materiellen Not, hin zur Konsumseite: Die proletarischen Haushalte konsumierten falsch“ (Barlösius 2011: 61)

Die Ernährungswissenschaften trugen mit ihren Bedarfskalkulationen zur Rechtfertigung niedriger Löhne und der Ausbeutung proletarischer Arbeitskraft bei. Das Verhältnis von Ernährungskosten und Arbeitserträgen war in dieser Vorstellung nun exakt berechen- und somit optimierbar.

Doch nicht nur die Berechenbarkeit der Menge, auch die Frage, wer welche Art von Lebensmitteln konsumieren solle, erhielt eine naturwissenschaftliche Begründung. Hierfür war die zuvor biologisch ‚bewiesene‘ Differenzierung der Geschlechter relevant: So entstanden Ernährungsempfehlungen, die dem Mann den Verzehr von Fleisch geradezu nahelegten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich die Annahme durch, „dass es einen direkten Weg vom Fleischkonsum, über den Muskelaufbau zur männlich interpretierten Energie und Leistungsfähigkeit gibt“ (Fischer 2015: 53). Der Mann braucht Fleisch – so die naturwissenschaftlich gestützte Annahme. Die Biologisierung und Naturalisierung von Geschlecht betrifft also nicht nur die Zuweisung von Tätigkeitssphären, sondern auch die Ernährungsweise. Und beides ist eng mit der Klassenlage und dem kapitalistischen Verwertungsprozess verwoben.

Geschmack, Luxus und Notwendigkeit

Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt die Industriegesellschaft im Westen zur vollen Blüte und mit ihr der Massenkonsum. In weiten Teilen der Gesellschaften herrscht eine durchrationalisierte Produktionsweise und vergeschlechtlichte Arbeitsteilung vor – allerdings mit neuen Anforderungen. Insofern Frauen zunehmend den Broterwerb in Teilzeitarbeit mitbestreiten, sind sie sowohl in die Produktions- wie auch in die Reproduktionssphäre eingebunden. Die Soziologin und Geschlechterforscherin Regina Becker-Schmidt (2004) bezeichnet dies als die „doppelte Vergesellschaftung der Frau“. Interessanterweise gelten aber in der heterosexuellen Kernfamilie nun die Männer als „Familienernährer“, da sie hierzu die finanziellen Mittel durch die höher bewertete Vollzeitarbeit beschaffen.

Was sich im 19. Jahrhundert abzeichnete, stabilisiert sich in den angeblichen Wunderjahren: Zwischen den sozialen Klassen einerseits, den Geschlechtern andererseits bestehen erhebliche Ernährungsunterschiede. In seiner Studie Die feinen Unterschiede (1979) unterscheidet der Soziologe Pierre Bourdieu zwei klassenspezifische Ernährungsstile: den Luxus- und den Notwendigkeitsgeschmack. Die Regulative staatlicher und wissenschaftlicher Institutionen gehen, so Bourdieu, den Menschen so in Fleisch und Blut über, dass sich deren Geschmack an der sozialen Position, sprich: der Klassenlage orientiert. Bourdieu kritisiert daher die Annahme, die Vorliebe für bestimmte Speisen habe etwas mit freiem Willen und individueller Geschmacksentwicklung zu tun.

Männer produzieren, Frauen reproduzieren; bürgerliche Schichten speisen Form, proletarische Funktion.

Als Resultat des Zwangs zur „kostensparenden Reproduktion der Arbeitskraft“ richtet sich der Notwendigkeitsgeschmack auf „nährende und sparsame Nahrung“. Insofern die bürgerliche Klasse den proletarischen Geschmack aber als frei erwählter interpretiert, wird er zum „Aufhänger für Klassenrassismus“. Die oberen unterstellen den unteren Schichten eine zwar trotzige, aber freiwillige Vorliebe für Fettes und Ungesundes (Bourdieu 1987: 290).

Die entgegengesetzten Geschmäcker gehen zusätzlich mit einem „Körperschema“ einher. Das sind häufig unbewusste Annahmen darüber, welche Konsequenzen Essen für den Körper habe und wie dieser Körper überhaupt sein solle. Der proletarische, körperlich arbeitende Mann braucht sein Fleisch. Damit schreiben sich die in Zeiten der Industrialisierung gereiften Unterschiede fort: Männer produzieren, Frauen reproduzieren; bürgerliche Schichten speisen Form, proletarische Funktion.

Gesundheit, Schönheit und Selbstverantwortung

Mit der Auflösung der fordistisch rationalisierten Arbeitsorganisation treten wir in das Zeitalter des Neoliberalismus ein. Der Übergang von einem aktiven Sozial- zu einem aktivierenden Managementstaat macht sich auch in der Gesundheitspolitik bemerkbar. Der Soziologe Stephan Lessenich (2008) stellt u. a. am Beispiel der Kampagne Fit statt Fett der Deutschen Bundesregierung eine staatliche Motivation zur individuellen Selbstverantwortung fest. Um Gesundheitskosten zu reduzieren, haben die Bürger ihre Leistungsfähigkeit und Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Zugleich bedrohen Einkommensunsicherheiten und Reallohnverluste die Position der Männer als ausschließliche ‚Familienernährer‘. Nicht nur das Fleisch, der ganze Speiseplan wird so zur konfliktreichen Aushandlungssache.

2016 brachte LEGO die Hausmann-Figur auf den Markt.

Die Flexibilisierung der Arbeit führt außerdem zur Auflösung der Mahlzeit im Kreise der Familie, im Zuge dessen das Auswärtsessen eine neue soziale und ästhetische Bedeutung erlangt. Das Speisen in unterschiedlichen Gemeinschaften dient weniger der Ernährung, mehr der Kommunikation und Repräsentation (vgl. Rückert-John et al. 2011: 43f.).

Diese Ästhetisierung bestätigen Zeitschriften wie Beef!, die sich an „Männer mit Geschmack“ richten. Bio- und Veggie-Siegel sorgen nicht nur für Vertrauen, sondern auch für einen angemessenen food und life style. Von der Nahrungsaufnahme dehnt sich die Stilisierung auf unsere Körper aus. Mit Smartphones überwachen wir unseren Körper, erhalten dafür Bonuspunkte bei der Krankenkasse und präsentieren unser fittes Selbst in sozialen Medien. Im neoliberalen Selbstverständnis akzeptieren wir die selbstverantwortliche Sorge um unseren Körper – als Sorge, die hoffentlich auch Spaß macht. Fit for fun.

Bourdieus Analyse der Nachkriegsgesellschaft zeichnet den menschlichen Körper noch als Ergebnis einer vergeschlechtlichen und stratifizierten Ernährungsweise. Der Neoliberalismus legt den Menschen hingegen ein Verständnis nahe, das den Körper nicht mehr als Schicksal, sondern als zu bearbeitende Ressource begreift. Gleiches gilt für die soziale Position. Auch sie soll nicht mehr ein Los, sondern eine Chance sein. Jede*r ist ihres Glückes Schmied*in. Körper sind nicht mehr Schicksal, sondern zu einer prekären Gestaltungsaufgabe geworden, die zugleich eine Ressource für sozialen Erfolg darstellt (vgl. Villa 2013). Unterlassen wir die Arbeit am Selbst, droht der Verlust der Anerkennung: als gesunder, erfolgreicher, junger Mann – zum Beispiel.

Dieses Management kommt einer „Kunst der kleinen Arrangements“ (Kaufmann 2006: 31) gleich, mit der wir unser Wissen und Gewissen und die Anforderungen gegenwärtiger Ernährungs- und Körperkulturen auf einen Nenner zu bringen versuchen, daran aber häufig scheitern, vielleicht sogar scheitern müssen. Diese Widersprüche zeigen sich auch in der familiären Aufteilung der Ernährungsversorgung – sei es, dass wir uns für egalitärer einschätzen, als wir wirklich sind; sei es, dass wir uns für traditioneller halten, als es die Lebensumstände zulassen.

Das Erbe der Industrialisierung

Ob Fleisch oder nicht – was wir essen, hängt nicht von angeborenen, sondern sozial geprägten Vorlieben ab. Und sie sind eine Antwort auf die Bedingungen, die eine kapitalistische Gesellschaft in all ihren Facetten für uns mit sich gebracht hat. Die Industrialisierung schuf das Modell von männlich dominierter Produktion und weiblich konnotierter Reproduktionsarbeit. Kostsätze legten das alimentäre Existenzminimum fest, das zum Erhalt der Arbeiter*innenfamilie nötig war.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entfaltet sich das gezeichnete Bild: Zum einen verfestigt sich die Unterscheidung zwischen männlich kraftspendenden und weiblich gesunden Speisen, zum anderen hat sich die gesellschaftliche Schichtung tief in unsere kulinarischen Vorlieben eingegraben.

Der Neoliberalismus hat mit der Entgrenzung von Leben und Arbeit, dem Appell an Selbstverantwortung und der Dienstleistungsorientierung Bedingungen gesetzt, die sich konflikt- und widerspruchsreich zum Erbe der Industriegesellschaft gesellen. Nach wie vor wird ein Existenzminimum – konkret das sogenannte „Hartz IV“ – mit einem Ernährungsbedarf begründet: zwar nicht mehr mit Kalorienvorgaben, wohl aber mit einem „üblichen“, d.h. statistisch errechneten Einkaufskorb. Nach wie vor ist die Orientierung an einem Männlichkeitskonzept des „Ernährers“, der nicht unbedingt viel mit der Ernährung, außer dem essen selbst, zu tun hat, persistent.

Wir erleben folglich ein Nebeneinander verschiedener Anforderungen an die Ernährung, die wir in kleinen und großen Arrangements unter einen Hut bekommen müssen. Und wer daran scheitert, ist, so das neoliberale Credo, selber schuld.

Literatur

Barlösius, Eva. 2011. Soziologie des Essens. Eine sozial- und kulturwissenschaftliche Einführung in die Ernährungsforschung. Weinheim.

Becker-Schmidt, Regina. 2004. „Doppelte Vergesellschaftung von Frauen. Divergenzen und Brückenschläge zwischen Privat- und Erwerbsleben“. In: Ruth Becker und Beate Kortendiek (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Wiesbaden, S. 62–71.

Bourdieu, Pierre. 1987. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main.

Fischer, Ole. 2015. „Männlichkeit und Fleischkonsum – historische Annäherungen an eine gegenwärtige Gesundheitsthematik“. Medizinhistorisches Journal 50 (1): S. 42–65.

Hausen, Karin. 1976. „Die Polarisierung der ’Geschlechtscharaktere’ – Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben“. In: Werner Conze (Hg.): Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Stuttgart.

Kaufmann, Jean-Claude. 2006. Kochende Leidenschaft. Soziologie vom Kochen und Essen. Konstanz.

Koppetsch, Cornelia; Speck, Sarah. 2015. Wenn der Mann kein Ernährer mehr ist – Geschlechterkonflikte in Krisenzeiten. Frankfurt am Main.

Lessenich, Stephan. 2008. Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus. Bielefeld.

Paulitz, Tanja; Winter, Martin (2017): „Ernährung und (vergeschlechtlichte) Körper diesseits dichotomer Kategorien. Theoretische Sondierungen zur Untersuchung des ‚Stoffwechsels‘ von Gesellschaft und Natur.“ Leviathan. Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft 45 (3), S. 381–403.

Rückert-John, Jana; John, René; Niessen, Jan. 2011. „Nachhaltige Ernährung außer Haus – der Essalltag von Morgen“. In: Angelika Ploeger; Hirfschfelder, Gunther; Schönberger, Gesa (Hg.). Die Zukunft auf dem Tisch. Wiesbaden, S. 41–55.

Villa, Paula-Irene. 2013. „Prekäre Körper in prekären Zeiten – Ambivalenzen gegenwärtiger somatischer Technologien des Selbst.” In: Ralf Mayer, Christiane Thompson, and Michael Wimmer (Hg.), Inszenierung und Optimierung des Selbst. Wiesbaden, S. 57–73.

Bildnachweis

Das Titelbild zeigt die britische Premierministerin Margaret Thatcher zusammen mit dem früheren US-Präsidenten Ronald Reagan beim Dinner an der Downing Street. 1989. Zwei Jahre zuvor verkündete die Iron Lady eine neue Ära mit mehr Selbstverantwortung und weniger Staat. Ihr „There is no such thing as society“ setzte den verbalen Auftakt zum neoliberalen Zeitalter (Getty Images).

uncode-placeholder

Martin Winter

Martin Winter ist Soziologe. Er hat in Graz studiert, war einige Jahre an der RWTH Aachen beschäftigt und ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie an der TU Darmstadt. Er interessiert sich für die Themen Essen und Ernährung, sowie Musik und Klang.

Die große Raupe Nimmersatt

In der Tat, so ist es: Der Kapitalismus bestimmt, wie und was wir essen. Es sind nicht die Gene oder gar spontane Gelüste, die uns Allesfresser beim Verzehr von unser täglich Brot leiten. Sondern die sozialen Strukturen, in denen wir leben, und die nunmehr seit Menschengedenken von einer auf die Verwertung von Wert gepolten Wirtschaftsweise bestimmt werden.

Aber richtig ist auch: Der Kapitalismus, der alte Schlawiner, ist – jedenfalls in unseren Breitengraden – ein gütiger Herrscher. Er zwingt nur, wenn es unbedingt sein muss. Ansonsten überzeugt er uns davon, dass wir wollen, was wir wollen sollen. Er nimmt uns bei der Hand und mit auf seinen ewigwährenden Verwertungstrip, auf die lange Reise eines Lebens, in dem täglich das Akkumulationsmurmeltier grüßt.

Ernährung im Kapitalismus ist keine Frage individueller Entscheidungen – aber es wird doch so getan, als ob. Und zwar nicht nur von der Nahrungsmittelindustrie, ihren Marketingabteilungen und Werbeagenturschergen. Sondern, je „höher“ das Sozialmilieu desto mehr, auch von den Nahrungsaufnehmenden selbst. Selbst ist der Mann, eigenständig (mittlerweile) die Frau, nicht nur unterm, sondern auch überm Strich und also beim Gewicht zähl ich. Und deshalb achte ich – gut, bei den Herren der Schöpfung darf es immer ein wenig mehr sein – schon auf meine Ernährung, kaufe bewusst ein und natürlich nur aus zertifiziertem Palmölanbau. Oder aber esse, schon weil die dürren Veganerspackos es mir madig machen wollen, jetzt aber erst recht weiter mein Fleisch.

Zumal wenn ich „Familienernährer“ bin oder sein soll und also will. Der „Brotverdiener“, der sich sein Fleisch gönnt. Brot verdienen und Fleisch essen: Das ist die industriekapitalistische Formel des Notwendigkeitsgeschmacks der „einfachen“ Leute – gleichsam das Spiegelbild des Luxusgeschmacks jener distinguierten Kreise, die Wasser predigen und Wein trinken. Und die sich über das fleischliche Verlangen der Unterschichten – nicht nur in Sachen Sex – gerne herzlich lustig machen. Oberschichtenherrschaften brauchen kein Fleisch, oder wenn dann nur Ausgewähltes und Freigehaltenes aus Argentinien oder von einer entlegenen Senn, wo die landwirtschaftliche Welt noch in Ordnung ist. Und natürlich ganz zart angebraten.

Verbrennen tun die überzeigten Gourmets ihre Kalorien ohnehin anders und anderweitig als die besinnungslosen Alltagsesser: Beim frühmorgendlichen Lauftraining für den kommenden Marathon – und anschließend den ganzen Tag über in den Schaltzentralen und Ausführungsagenturen der Marktwirtschaft, auf dass der Kapitalkreislauf genauso auf Touren gebracht werde wie der eigene. Dass dabei nicht nur viel Geld, sondern manchmal auch Erde verbrannt wird, gehört halt zum Geschäft.

Erde, auf der dann, sobald sie vollständig gerodet und jeder Artenvielfalt unverdächtig ist, all die leckeren Früchte angebaut werden können, die als „Superfood“ der Ernährungshit unserer Tage sind. Zum Beispiel die Avocado, das Fleisch der fleischlos Lebenden, die beste aller Ernährungswelten für die Trendmilieus: Leicht zu öffnen und verarbeiten, in einem kleinen Naschanfall auch einfach mal rasch auszulöffeln, und aus dem Kern lassen sich – Wunder der Natur – Zimmerpflanzen ziehen, die sich im Terrakottatopf in der hellen aber nicht zu sonnigen Ecke der Veranda ausnehmend gut machen. Vor allem aber: Die Avocado ist die Mutter aller Ungesättigtefettsäurenträger.

Die Entdeckung der „ungesättigten“ Fettsäuren wäre ein Fall für eine eigene Untersuchung: Schon den Namen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Hier nur so viel: Die ungesättigten sind die guten, die gesättigten die schlechten Fettsäuren – und die guten gehen (Überraschung!) für gewöhnlich ins Kröpfchen der Reichen und Schönen, Fitten und Gesunden, die schlechten (gesättigten, satten, aber so richtig fetten Fettsäuren) in die der adipösen Fastfoodadepten und verbrennungssüchtigen Stammkunden der Burgerbrater. Obwohl, zum Burgerbrater gehen die Ungesättigten unter den Fettkonsumenten schon auch, und sie können sich das anders als das Fettfußvolk finanziell wie korporal ja auch wenigstens leisten. Allerdings stehen in ihren Bratereien nicht wie in deren Plastikschalensitze, sondern Birkenbaumstämme, und serviert werden selbstverständlich Walnussbratlinge in Quinoabrötchen – auf Guacamole, was sonst.

Wenn doch nur alle so essen würden! Dann würde in Mexiko, woher die Frucht wohl stammt und jedenfalls der indianische Name des beliebten Dips herrührt, endlich kein Baum (außer Avocadobäumen halt) mehr stehen und die Flüsse dort wären endlich vollständig ausgetrocknet. Denn für fünf Hälften der Supernahrungsfrucht werden in der Herstellung ungefähr tausend Liter Wasser verbraucht. Dann ist aber auch schon gut, von geknechteten und entrechteten Landarbeiter*innen geerntet und verschickt, werden die kleinen leckeren (aber äußerst empfindlichen) Dinger flugs über die Weltmeere verbracht und in riesigen Kühlhäusern so lange auf Temperatur gehalten, bis sie auf den Punkt genau reif sind und von uns der gesunden Ernährung halber zermatscht und verzehrt werden können.

Aber das dumpfe Fleischproletariat will ja keine Vernunft annehmen. Während wir anständig-ständisch ungesättigt essen und uns frei von Ernährungssorgen fühlen können, stehen sie immer noch auf gesättigte Fettsäuren mit – sicher ist sicher – Sättigungsbeilage. Das Gute daran ist nur: Der Kapitalismus kann mit beidem und von beiden leben, den Pseudoökos aus dem Ober- wie den Fettprolls aus dem Untergeschoss unseres gemeinsamen Hauses namens Wohlstandsgesellschaft. Gefräßig und nimmersatt sind sie beide, oder genauer sie alle zusammen: Kapital essen Erde auf. Wohl bekomm’s!

Toller Artikel. Insbesondere teile ich die Sorge, dass mangelhafte Ernährung und ihre Folgen zunehmend persönlichem Unvermögen zugeschrieben werden. Etwas stutzig macht mich allerdings, welche Rolle der Text dem Kapitalismus zumutet. Inwiefern bestimmt er denn wirklich die geschlechtliche Arbeitsteilung rund ums Essen und welche Nahrung gut und richtig ist. Einerseits scheint mir dir Rolle des Kapitalismus in der Organisation unserer Ernährung um noch einiges fundamentaler zu sein, als hier angedeutet wird. Ohne allgemeine Lohnabhängigkeit und die Vielzahl an profitorientierten Tauschakten, die Nahrungsmittel vom Acker auf den Teller begleiten, ist kaum noch zu denken, wie städtische Massen versorgt werden können. Kapitalismus bestimmt gerade nicht nur mit, welche Nahrung gut und gesund ist. Er bestimmt mit, welche Nahrung verfügbar ist. Andererseits scheint mir der Kapitalismus geschlechterspezifische Arbeitsteilung und Klassenspezifische Ernährungsweisen gar nicht so rigide festzulegen. Darauf deutet erstens hin, dass es auch vor dem Kapitalismus bereits Geschlechts- und Klassenspezifische Arbeitsteilung und Ernährungsweisen gab. Beispielsweise dürften bereits die hohe Kindersterblichkeit und der hohe Bedarf an Arbeitskräften in neolithischen Siedlungen zur Institutionalisierung der Reproduktionsarbeit der Frau und ihrer spezifischen Ernährung geführt haben. Auch die von Lessenich oben bemerkte Vernichtung der Natur zur Nahrungsmittelproduktion bewerkstelligte der Mensch auch schon vor dem Kapitalismus, wenn auch nicht im heute gegebenen Ausmass. Zweitens deutet ja gerade zum Beispiel die erwähnte Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt darauf hin, dass der Kapitalismus durchaus fähig ist, Veränderungen in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und Ernährung zu ertragen. Der Kapitalismus bedingt, fördert oder verhindert unterschiedliche Essensweisen in einem komplizierten Zusammenspiel mit anderen Gebilden menschlichen Erfindungsgeists. Ich wäre eher etwas vorsichtiger damit, die Geschichte unserer Ernährung, alleine als Folge der Verbreitung des Kapitalismus zu erklären. Um die Folge des Kapitalismus aufs Essen besser zu verstehen, müsste man hier vielleicht klarer definieren, was unter Kapitalismus überhaupt zu verstehen ist, und was nicht.

„Die Ernährungswissenschaften trugen mit ihren Bedarfskalkulationen zur Rechtfertigung niedriger Löhne und der Ausbeutung proletarischer Arbeitskraft bei.“

Der Genauigkeit wegen: Proletarische Arbeit wird immer ausgebeutet. Ausbeutung ist das Wesen der Lohnarbeit. Und bei Marx ist diese Ausbeutung eben nicht moralisch falsch, d.h. kein Unrecht.

„Wer nun folgert, vegane Ernährung sei eine kulinarische Antwort auf neoliberale Bedingungen, die eine Flexibilisierung und Fitnessorientierung des Lebens und Arbeitens einfordern, liegt so falsch nicht.“

Die vegane Bewegung ist vor allen Dingen eine Antwort auf die grausamen und fürchterlichen Zustände in der Massentierhaltung. Zum ersten Mal machen sich sehr viele Menschen Gedanken darüber, ob es in Ordnung ist, Tiere und deren Produkte überhaupt zu nutzen. In dieser Hinsicht ist die vegane Bewegung das notwendige Ergebnis einer qualitativ neuen und quantitativ exorbitanten Tiernutzung. Die vegane Bewegung darf aber auch nicht auf die Ernährung reduziert werden. Es geht um einen ethischen Anspruch, der sich auch auf die Kleidung, die Unterhaltung, die Wissenschaft und die Jagd erstreckt. Wer keine tierlichen Produkte isst, ernährt sich folglich pflanzlich, aber nicht vegan. Diese Verschiebung ist ein Ärgernis. Genauso wie die Komplizenschaft der veganen Bewegung mit dem neoliberalen Lifestyle-Credo. Da wird Veganismus dann versucht zu verkaufen mit einer besseren Gesundheit usw. Darum geht es im Veganismus aber nicht. Diese begriffliche Verschiebung, weg von Ethik hin zu Ökologie und Lifestyle, ist keine gute Entwicklung.

„Wer sich das alles merkt, weiß, dass es nicht nur nur unsere individuelle Entscheidung ist, ob wir Schweinefleisch oder Jackfruit auf unserem Burger haben.“

Schlimmer noch: Wer mit der Freiheit des Konsums argumentiert, vergisst die Bedingungen, unter denen die Produktion stattfindet. Im Neoliberalismus gibt es die Freiheit nur auf dem Teller, nicht aber in den Schlachthäusern. Es ist absurd, die Freiheit der Ernährungswahl zu fordern, wenn diese Wahl die Tötung und Nutzung anderer empfindungsfähiger Lebewesen voraussetzt.

Der Konsum von Fleisch nun ist ein Zeichen von Wohlstand. Ein Wohlstand, der nun allen Bevölkerungsschichten zumindest in der BRD zugänglich ist. Es ist kein Geheimnis, dass Fleisch Wohlstand bedeutet und Wirtschaftswachstum mit mehr Konsum von Fleisch einhergeht, siehe China. Wenn aber alle Fleisch essen können, braucht es andere Distinktionsmechanismen. Und die liegen m.E. nicht darin, sich fleischlos zu ernähren, sondern darin, „besseres“ Fleisch zu essen. Biofleisch und argentinisches Steak für die mittlere und obere Mittelschicht. Der Pöbel kann bei MC Donald’s essen oder 500 Gramm Hackfleisch für 3 Euro bei Aldi erstehen. Und ich muss Stephan Lessenich widersprechen: Die Avocado ist nicht das Fleisch der fleischlosen. Avocados werden sicherlich nicht von den paar Prozent Veggies, die es in Deutschland gibt, gegessen, genauso wenig wie die Nahrungsmittelergänzungsindustrie nur von dem B12 lebt, das ein paar Veganer*innen kaufen.

Es ist dabei eine gerne geglaubte Lüge, dass Veganismus ein Wohlstandsphänomen und besonders teuer sei. Tofu, Linsen, Kartoffeln, Reis, Seitan, Spaghetti usw. sind für alle erschwinglich. Wohl aber spielt das Geschlecht eine wichtige Rolle. Ein Mann muss Fleisch essen, um ein richtiger Mann zu sein (und hier beginnt die Ideologie des Tierkonsums). Frauen ist der Salat vorbehalten. Auf der einen Seite der rational denkende, weiße Mann, auf der anderen Seite all jene, die der Natur nah sind (Frauen, Menschen anderer Hautfarbe) und die deshalb beherrscht werden müssen. Diese Erzählung wird medial reproduziert (Vgl. http://thevactory.de/grillen/ )

Erst wenn der gemeinsame Unterdrückungszusammenhang erkannt wird, der zwischen Speziesismus, Rassismus und Sexismus besteht, wird eine Besserung möglich sein. Leider hat sich gerade auch die Linke im Anschluss an Marx dem Credo angeschlossen, dass die Natur zwar erhalten bleiben muss, aber unterjocht werden kann. Sie wird aber keinen Erfolg haben, solange sie Menschen- gegen Tierrechte ausspielt.