Der Romantik verdanken wir eine Vielzahl an Fragmenten, Aphorismen und Novellen, die uns auf einen Drogentrip ohne Konsumzwang mitnehmen. Sie offerieren uns künstliche Paradiese, wenngleich mit Nebenwirkungen. An die Feier des befreiten und entgrenzten Bewusstseins fügen sie stets die Klage über das Gefängnis der bürgerlichen Gesellschaft an, in dem der berauschte Geist wieder zu sich kommt. Dieser Ambivalenz von Paradies und Gefängnis bleiben die Rauschtexte lange Zeit treu – solange, bis in den 1960er und 70er Jahren eine Erlebnisgesellschaft der bürgerlichen den Kulturkampf ansagt. Sie macht das berauschte Erlebnis zur gesellschaftlichen Pflicht, mit oder ohne Drogen. Welcome to the pleasuredome.

Vom individuellen Rauscherlebnis …

OPIATE, n. An unlocked door in the prison of Identity.

It leads into the jail yard.

The Devil’s Dictionary, 1911.

Allein: In schlechter Gesellschaft.

Barmherzigkeit: Eine Eigenschaft, die von ertappten Delinquenten sehr geschätzt wird.

Emanzipation: Der Wechsel eines Sklaven aus der Tyrannei eines anderen unter den Despotismus seiner selbst.

Zyniker: Ein Schuft, dessen mangelnde Wahrnehmung Dinge sieht, wie sie sind, statt wie sie sein sollten.

In seinem Wörterbuch des Teufels gibt Ambrose Bierce eine Kostprobe der Ambivalenz von Rauscherlebnissen. Denn die Tür aus dem Kerker der eigenen Identität führe letztlich auf einen Gefängnishof. Alexander Kupfer, der mit Künstliche Paradiese (1996) eine umfangreiche Literaturgeschichte des Rausches vorgelegt hat, versteht Bierce‘ Gefängnishof in erster Linie als einen gesellschaftlichen. Das Individuum dürfe sich, so Kupfer, keinesfalls in einem Dasein einrichten, das als radikale Abweichung von etablierten Erfahrungsnormen den Ausbruch aus der Gesellschaft propagiere. Will das eingekerkerte Bewusstsein die eigene Individualität überwinden, um ein höheres Bewusstsein zu erlangen, müsse es mit Sanktionen einer Gesellschaft rechnen, in der halluzinatorische Mittel geächtet werden (ebd.: 4).

Die Entdeckungsreisen eines vom Rausch entrückten Bewusstseins sind wahrlich teuer erkauft. Schon Thomas De Quincey weiß in seinem autobiografischen Essay Confessions of an English Opium Eater (1822) von den „Leiden des Opiums“ zu berichten:

„Ich schien jede Nacht hinabzusteigen – nicht metaphorisch, sondern buchstäblich hinabzusteigen – in Klüfte und sonnenlose Abgründe, in Tiefen unter den Tiefen, aus denen je wieder aufzusteigen hoffnungslos erschien.“ (De Quincey 1981: 237).

Mit neunzehn Jahren nimmt De Quincey erstmals Opium als Schmerzmittel ein. Später erhöht er seinen täglichen Konsum auf ein Maß, das für andere Menschen tödlich wäre. Erst folgenschwere gesundheitliche und persönliche Krisen zwingen ihn, die Einnahme des Rauschgifts auf ein erträgliches Quantum zu reduzieren.

Von Sucht sprechen wir heute als von einem wiederkehrenden Verlangen nach bestimmten Erlebnis- und Bewusstseinszuständen, die nur durch Einnahme psychotroper Substanzen zu erreichen sind. Historisch diente die Sucht, abgeleitet vom mittelhochdeutschen ‚siech‘ oder ‚siechen‘, zunächst der Bezeichnung körperlicher Krankheiten. Im 16. Jahrhundert taucht sie als Begriff für lasterhafte und sündige Verhaltensweisen auf, die in Form der Rachsucht, Eifersucht oder Habsucht fehlendes Maßhalten moralisieren. Das 19. Jahrhundert löst, zumindest im medizinsichen Kontext, wieder das Band von Sucht und Schuld. Der Süchtige ist für seinen Alkoholismus, so der primäre Gegenstand der damaligen Suchtforschung, nicht mehr verantwortlich. Die Verwissenschaftlichung der Sucht weitet sich schon bald auf andere Substanzen aus und identifiziert sie mit zwanghaften Verhalten.

Dieser vorläufig letzte Wandel des Suchtbegriffs vollzieht sich in einer bürgerlichen Gesellschaft, in der die Sucht die funktionalen Notwendigkeiten der Farbrikarbeit massiv störe, so der Suchtforscher Aldo Legnaro. Ihre Irrationalität und Exzessivität widersprechen diametral der Rationalität und Berechenbarkeit von Industrialisierung und Modernisierung: „Sucht als die exzessive Abweichung hiervon erscheint dann nur als Krankheit verständlich.“ (Legnaro 2016: 21).

Der erste Drogenkonsum? Immerhin handelt es sich um die Frucht vom Baum der Erkenntnis… (Bild: Lucas Cranach d. Ä., Adam und Eva im Garten Eden, 1530)

Die Sucht (und ihre Pathologisierung) ist freilich nur die eine, die bürgerliche Seite des Rauschs. Die andere ist das künstliche Paradies, das nicht nicht nur im übertragenen Sinne mit dem religiösen vergleichbar ist. Die Ähnlichkeiten gehen für Alexander Kupfer gar so weit, dass er Evas Genuss der verbotenen Frucht – nota bene: vom Baum der Erkenntnis – als urzeitlichen Drogenkonsum interpretiert:

„Schon der Anfang unserer Geschichte geht demnach auf den Genuss einer Droge zurück, und bereits hier ist er, wie in der heutigen westlichen Kultur, mit dem Stigma des Illegalen versehen; der Dealer ist der Teufel in Schlangengestalt und wird ebenso wie die Verführten von der Obrigkeit durch eine gesellschaftliche Ächtung bestraft“ (Kupfer 1996: 13).

Der Fluchtpunkt, in dem religiöse und künstliche Paradiese sich annähern, liegt in der Entbettung von Raum und Zeit. Die idealisierten Gegenwelten religiöser Paradiese entziehen sich „einer festen räumlichen und zeitlichen Determinierung“ und leben selbst in säkularen Gesellschaften als „verlorener Ursprung, ideales Naturverhältnis oder tröstlichen Aussicht“ weiter (Benthien & Gerlof 2010: 8). Künstliche Paradiese unterliegen, konstatiert der Kulturwissenschaftler Mark Butler, ebenfalls einer Metamorphose von Raum und Zeit:

„Alle Psychotropika sind Zeitmaschinen, erzeugen spezifische Be- bzw. Entschleunigungsprozesse: So bewirkt z.B. Cannabis zumeist eine Verlangsamung aller Aktivitäten, während Amphetamin zu einer regelrechten Raserei führen kann“ (Butler 2009: 255).

Im Rausch komme es zudem zu einer Steigerung der Gegenwart, die dazu tendiere, absolut zu werden. „Das Hier und Jetzt hat Vorrang vor dem Dann und Dort“ (ebd.). Dabei dehne sich die Dimension des inneren Erlebens ins Unermessliche aus, so dass manche trips bei physischer Bewegungslosigkeit mit geschlossen Augen stattfinden.

Vor allem Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, wie etwa De Quincey, Baudelaire, Poe oder Oscar Wilde, lassen sich vom Rauscherlebnis inspirieren und schildern die Wirkung einzelner Substanzen detailgetreu. Als kulturgeschichtliche Ursachen für die literarische Berauschung macht Kupfer u.a. den romantischen Irrationalismus mit seiner Überhöhung des subjektiven Gefühls und seiner Beschäftigung mit dem Traum aus. Von ihm glaubten die Literaten, er sei imstande, die Türe zum Unbewussten aufzustossen. (vgl. Kupfer 1996: 90ff.).

Charles Baudelaire, gemalt von František Kupka, 1907.

Dem berauschten Aufstieg in Erkenntnissphären jenseits von Raum und Zeit folgt der rasante Abstieg ins Gefängnis des Alltags. Hier ist man der Hölle plötzlich näher als dem Himmel. Die Krise danach hat kaum jemand so eindringlich wie Charles Baudelaire beschrieben, der schon früh Erfahrungen mit Haschisch und Opium gesammelt hat – nicht zuletzt, um seine künstlerische Produktivität zu steigern. In seinem Essay „Les paradis artificiels“ (1860) gibt er minutiös Auskunft über seine Rauscherlebnisse. Um das zu erreichen, was er „das künstliche Ideal“ nennt, seien Drogen, insbesondere Haschisch und Opium, am besten geeignet. Unter der Herrschaft des Giftes mache sich der Berauschte „bald zum Mittelpunkt des Universums“, ja, er werde am Ende sogar sagen: „Ich bin Gott!“ (Baudelaire 2016: 36f.).

„Der Berauschte sagt: ‚Ich bin Gott!‘ “

Baudelaire

Doch die grenzenlosen Einsichten, die der Rausch ermögliche, seien nicht von Dauer. Nüchtern resümiert Baudelaire, „dass der Haschisch in seinem augenblicklichen Zustand viel stärker als das Opium, dem regelmäßigen Leben weitaus feindlicher, weitaus zerstörerischer, in einem Wort, weitaus verwirrender ist.“ (2016: 29). Die Ernüchterung und das Unbehagen nach dem Rausch sind kaum auszuhalten. Der Euphorie folgt die Abstumpfung, der Verlust der Willenskraft und das Erwachen in einem unerträglichen Alltag:

„Der schreckliche andere Morgen, Erschlaffung und Ermüdung aller Organe, die Entspannung der Nerven, die brennende Lust zu weinen, die Unmöglichkeit bei einer Arbeit auszuharren, belehren dich grausam, dass du ein verbotenes Spiel gespielt hast“ (Baudelaire 2016: 37f.).

Die Flucht in den Rausch führe zu keiner Steigerung der literarischen Produktivität, da Drogenerfahrung und die künstlerische Umsetzung nicht gleichzeitig gelingen. Damit stellt Baudelaire nicht das Erkenntnispotential im Rausch in Frage, sondern bloss die Möglichkeiten, die kurzweiligen Einsichten noch rechtzeitig zu verarbeiten.

… zum gesellschaftlichen Erlebnisrausch

„Welcome to the Pleasuredome“

Frankie Goes to Hollywood, 1984

Baudelaire Selbstanzeige liest sich wie das Dokument eines reumütigen Bürgers, dessen Triebsublimierung kurzfristig außer Kontrolle geraten ist. Einerseits verzeiht er sich nicht, den Rausch nicht in Produktivität umgemünzt zu haben, andererseits fürchtet er sich vor der Abhängigkeit und ihren sozialen Folgen. Es ist das Dokument einer Gesellschaft, die – unabhängig vom Krankheitsbild der Sucht – außergewöhnliche Bewusstseinszustände als Normabweichungen delegitimiert und mit einem Schuldkomplex bestraft, den selbst Literaten internalisiert haben.

Diese Gesellschaft bröckelt, wenn sie Rauschmittel zu legalisieren und in allgemein akzeptierte Praktiken zu überführen beginnt. Und sie macht Platz einer anderen Gesellschaftsformation, wenn sie den Rausch zu dulden lernt, selbst wenn dieser vorerst nur von Künstlerinnen, Wissenschaftlern oder Grünen, heute: der creative class, gepflegt wird. Fortan überschreiten „Rauschnarrative“ nicht mehr gesellschaftliche Grenzen, „sondern passen sich den Tatsachen einer flexibilisierten Arbeitsgesellschaft und des Kapitalismus an“, diagnostiziert der Politikwissenschaftler Robert Feustel. In einem Umfeld, in dem „Kunst, Kommerz und Kapital ununterscheidbar geworden sind, haben sie ihren spezifischen Nutzen.“ (2013: 286). Mit anderen Worten: Der Rausch wird von seiner bewusstseinserweiternden Funktion befreit und in das inszenierte Spektakel moderner Erlebniswelten überführt.

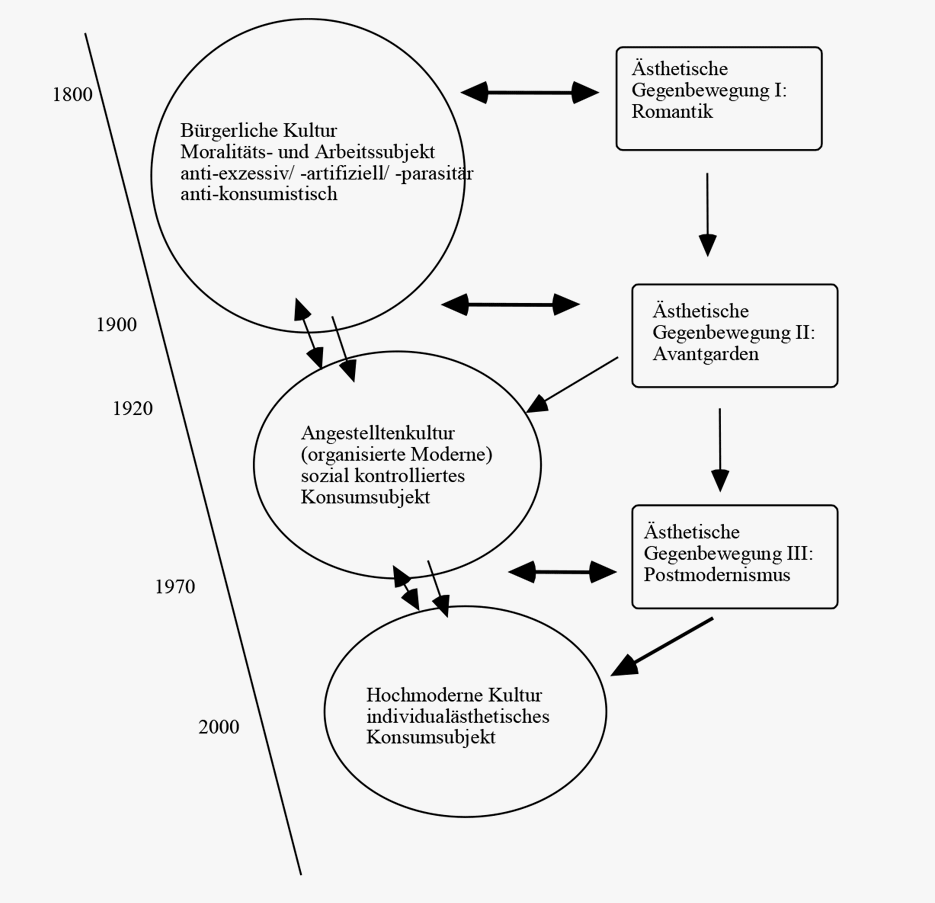

Der Soziologe Andreas Reckwitz deutet diesen Wandel als eine Ästhetisierung der Konsumgesellschaft. Ihm zufolge sind es die ästhetischen, antibürgerlichen Bewegungen der Moderne, angefangen von der Romantik, über die Avantgarden zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur counter culture der 1960er und 70er Jahre, die eine Gegenposition zu dem durch Moderatheit, Natürlichkeit und Nützlichkeit charakterisierten bürgerlichen Selbstverständnis errichten. Reckwitz behauptet also, dass die ästhetischen Gegenbewegungen aus einer Minderheitsposition Ansätze eines konsumierenden Subjekts liefern (Reckwitz 2006: 426). Die antibürgerlichen Bewegungen machen ein exzessives, artifizielles und parasitäres Subjekt stark – ein Subjekt, das die Grenzen des rechten Maßes überschreitet, das jede Natürlichkeit missachtet und das Aktivitäten verfolgt, die jenseits des Nützlichkeitsanspruchs liegen (ebd.: 428). Mit ihrer radikalen Forderung nach einer Ästhetisierung der Lebenswelt sickern diese Gegenkulturen allmählich in den bürgerlichen Mainstream ein. Und dieser beginnt, das kreative Potential ehemaliger Gegenkulturen zu entdecken.

Eine Konsumhaltung, die sich als exzessiv, artifiziell und parasitär gebärdet, muss der bürgerlichen Kultur als Bedrohung ihrer rationalen Lebensführung erscheinen. In allen drei ästhetischen Bewegungen der Moderne, angefangen von der Romantik über die Avantgarde bis zur Postmoderne, kündigen sich Dispositionen des zeitgenössischen Konsumsubjekts an: „die Prämierung des Erlebens statt des Handelns [ …], Lustprinzip statt Realitätsprinzip, Selbstexpression statt Moralität [ …], Prämierung des Neuen statt der Stabilität des Bewährten.“ (ebd. 2006: 431). Die Subjekte wählen die ästhetische Organisation ihres Alltags selbst und werden zu erlebnisorientierten Akteuren, die in erster Linie ihrem eigenen Genuss und damit einem Konsumstil folgen, den Reckwitz als „individualästhetisch“ umschreibt.

Welcome to the Pleasuredome (1984) ist das Debütalbum der britischen Band Frankie goes to Hollywood. Selbst in Deutschland wurde es als „Lust und Gier bejahendes Fest“ (Musikexpress) gefeiert.

So groß die Zahl der Angebote auch sein mag, liegt doch im Konsum des Erlebnisses unvermeidlich eine Festlegung. Zu wählen, bedeutet gleichzeitig, andere Möglichkeiten auszuschließen. Damit wächst die Angst vor Langeweile und vor dem Rückfall in ein ereignisloses Alltagsleben. Hier nun trifft sich das spätmoderne Subjekt mit seinem von Opium berauschten Vorgänger. Denn der Anspruch, alles zu wählen und alles zu entscheiden, führt zu nichts weniger als zu Erschöpfung und Antriebslosigkeit: „Wo Aktivität gefordert ist, ist es antriebslos; wo Kreativität verlangt wird, fällt ihm nichts ein; [ … ] an Entscheidungskraft fehlt es ihm ebenso wie an Mut zum Risiko; statt notorisch gute Laune zu verbreiten, ist es unendlich traurig“ (Reckwitz 2008, 289).

Was mit dem Rauscherlebnis begann, endet im Erlebnisrausch: Der moderne Paradies-Begriff steht nun für einen Ort, an dem Wünsche sofort realisiert und auf die Erwartungen passiver Benutzer zugeschnitten sind, die ihre Besuche in künstlichen Erlebniswelten (z.B. tropische Badeparadiese) zu einem emotionalen und sinnlichen Gesamterlebnis gestalten wollen. So wird auch das künstliche Paradies zu dem, was das ursprüngliche schon immer war: ein verlorengegangener Ort, dem eine Vision innewohnt, deren Erreichbarkeit bezweifelt werden mag, die aber einen utopischen Charakter trägt.

Literatur

Baudelaire, Charles. 2016 [1860]. Les paradis artificiels, dt. Die künstlichen Paradiese. Übersetzt von Erik-Ernst Schwabach, Berlin.

Benthien, Claudia; Gerlof, Manuela (Hg.). 2010. Paradies – Topografien der Sehnsucht. Köln.

Butler, Mark. 2009. „Im Auge des Zyklons. Vom chemischen Rausch und dem psychotropen Spiel mit sich“, ilinx – Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft 1: 243–260.

De Quincey, Thomas. 1981 [1821]. The confessions of an English Opium-Eater, dt. Bekenntnisse eines englischen Opiumessers. Übersetzt von Peter Meier, Leipzig.

Feustel, Robert. 2013. Grenzgänge – Kulturen des Rauschs seit der Renaissance, München.

Kupfer, Alexander. 1996. Die künstlichen Paradiese – Rausch und Realität seit der Romantik, Stuttgart.

Legnaro, Aldo. 2016. „Drogenkonsum und Verhaltenskontrolle in der Sozialgeschichte Europas“, In: Kastenbutt, Burkhard; Legnaro, Aldo; Schmieder, Arnold (Hg.). Rauschdiskurse – Drogenkonsum im kulturgeschichtlichen Wandel, Berlin: 11–28.

Reckwitz, Andreas. 2006. „Das Subjekt des Konsums in der Kultur der Moderne: Der kulturelle Wandel der Konsumtion“. In: Rehberg, Karl-Siegbert (Hg.). Soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede: Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Frankfurt am Main: 424–436.

Reckwitz, Andreas. 2008. Unscharfe Grenzen – Perspektiven der Kultursoziologie, Bielefeld.

Bildnachweis

Das Titelbild wurde uns freundlicherweise von Lumas zur Verfügung gestellt.

Bildtitel: Elusive Treasures

Jahr: 2013/14

Künstlerin: Isabelle Menin

Erhältlich bei: www.lumas.com

uncode-placeholder

Wilfried Heise

Wilfried Heise hat Germanistik, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien studiert. Nach dem Studium in Gießen und Heidelberg arbeitete er zunächst im Marketing und in der Werbung, danach bei verschiedenen Unternehmen in der Öffentlichkeitsarbeit. Nach Jahren im Ausland ist er derzeit Lehrer an einem Berufskolleg in Nordrhein-Westfalen.

Wenn vom 19. Jahrhundert die Rede ist, würde mich interessieren, ob sich der Rausch auch in anderen Bereichen des Lebens zeigte? Ich könnte mir vorstellen, dass die aufkommende Industrialisierung zu wahrhaften „Erregungszuständen“ der ganzen Gesellschaft geführt hat. Gerade in den jetzt entstehenden neuen Großstädten müsste es doch zu exzessiven Vergnügungen gekommen sein?

In Bezug auf die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert gibt es Parallelen zwischen dem Opiumrausch und architektonischen Phantasiebildern, die vor allem vom Bau des „Crystal Palace“ anlässlich der ersten Weltausstellung in London im Jahr 1851 inspiriert wurden. Der kühne und bis dahin einmalige Entwurf für den britischen Pavillon, wie er schließlich vom Architekten Joseph Paxton umgesetzt wurde, sah eine Art überdimersionertes Gewächshaus mitten im Hyde Park vor, das sogar die Kronen uralter Bäume überspannen konnte. So entstand ein gigantischer Palast aus Glas und Eisen, etwa vier Mal so groß wie der Petersdom, der vollkommen auf Mauerwerk verzichtete und wie eine gotische Kathedrale anmutete. Ein völlig neues Raumgefühl, das wie ein künstliches Firmament wirkte, begeisterte die damaligen Zeitgenossen, die beim Durchschreiten des Gebäudes das Gefühl hatten, in einen paradiesischen Zustand versetzt zu werden.

Hier nun verbindet sich die Drogenvision mit der architektonischen Phantasie, wie sie dem Berauschten im Traum erscheint: „In dem frühen Stadium meiner Krankheit“, schreibt de Quincey in seinen „Bekenntnissen“, lag der Glanz meiner Träume vorwiegend auf architektonischem Gebiet; ich erblickte solchen Glanz von Städten und Palästen, wie er von dem wachen Augen nie geschaut wurde.“ Doch schon bald werden diese wunderbaren Paläste zu Ruinen und Labyrinthen, in denen Anzeichen von Verfall herrschen. Denn „wo Ingenieure als praktische Poeten galten“, lässt uns Florian Nelle in seiner wunderbaren Geschichte der „Künstlichen Paradiese“ wissen, „konnten ihre Erfindungen nicht nur zur rauschhaften Vision, sondern auch zum Ausdruck eines alptraumhaften Drogentrips werden.“ Macht die überwältigende „Konstruktion einer zweiten Natur aus Kunst und Technik“ den Menschen zum Schöpfer neuer Paradiese, so lässt sie ihn gleichzeitig, wie bei Baudelaire gezeigt, in einer illusionären Parallelwelt existieren, die zwar den Alltag orgiastisch verklärt, aber irgendwann zum bösen Erwachen führt. Und dann ist der Traum zum Alptraum geworden!

(Als weiterführende Lektüre empfohlen: Florian Nelle: Künstliche Paradiese – Vom Barocktheater zum Filmpalast, Würzburg 2005; Zitat S. 249)

Das sehe ich anders. Das ganze Leben ist doch berauschend.

Dann wäre der Rausch kein Betäubungs‑, sondern eher ein Lust- und Erkenntnisrausch. Das genau sollte ja der psychedelische Rausch der sechziger und siebziger Jahren bewirken – eine ständige Überreizung des Nervensystems herbeizuführen, sodass das Gehirn automatisch in einen „Erregungsmodus“ umschaltet, der alle visuellen, akustischen und haptischen Eindrücke umdeutet. Dass diesem Zustand etwas Anarchisches anhaftete, blieb den gesellschaftlichen Sittenwächtern der damaligen Zeit natürlich nicht verborgen. Also musste dieses Gefahrenpotenzial in einem „Krieg gegen die Drogen“ erstickt werden, damit eine mögliche politische Umwälzung nicht zum Massenphänomen wurde. Heute ist an diese Stelle wohl eher der Selbstoptimierungsrausch getreten, der natürlich gesellschaftlich gewünscht wird, weil er ungehemmt Leistung hervorbringt und die Dysfunktionalität des Gehirns in politisch gewollte Bahnen lenkt.