Paradies und Utopie tauchen häufig als synonyme Chiffren auf. Beide erzeugen Bilderwelten von Frieden und Harmonie unter Menschen, von Eintracht mit der Natur und einer sorgenfreien Existenz. Doch beide Konzepte trennt mehr, als sie verbindet.

Das Paradies ist Vergangenheit. Glaubt man seiner wichtigsten Quelle, dann liegt der Ursprung des Menschengeschlechts im Garten Eden (1. Mose 2, 8–15). Noch kannten die Menschen dort weder Not noch Krankheit, weder Elend noch Tod. Trotz diesen grandiosen Lebensbedingungen war das Paradies – zumindest zunächst – kein gedankliches Ideal und auch keine Imagination ungetrübten Glücks, sondern jener physische Ort auf Erden, in den Gott die ersten Menschen setzte und wegen Ungehorsams daraus verbannte. Das ist, alles in allem, recht lange her. Selbst von Moses aus gerechnet, liegt die Vertreibung aus dem Paradies mindestens 4000 Jahre zurück.

Thomas Morus dagegen siedelte seine Utopia in der Gegenwart an, auf einer fernen Insel, in der Nähe des jüngst entdeckten Kontinents. Das ist zunächst ein handfester perspektivischer Unterschied. In Morus’ Schilderung bereist ein Seefahrer namens Raphael Hythlodaeus die bemerkenswerte Insel Utopia, wovon er nun, zurück in Europa, ausführlich berichtet. Der Wahrheitsgehalt seiner Geschichte ist mit der biblischen Garten-Eden-Episode allerdings in etwa vergleichbar: Das biblische Paradies hat es als historisches Faktum wohl so sicher gegeben, wie sich Utopias Hauptstadt Amaurotum auf einer Landkarte findet. Doch um solche topographischen Wahrheiten ging es den Erzählungen ohnehin nicht.

Mit Morus beginnt im Jahr 1516 die Geschichte eines Genres, in dem Raum – und nicht Verwandtschaft wie bei der Stammesgeschichte Israels – eine zentrale Rolle spielt. Die klassischen Utopien, die Morus’ Nachfolge antraten, erzählen alle von Inselentdeckungen, von fernen Ländern mit originellen und meist deutlich vernünftigeren Institutionen als sie die zeitgenössischen europäischen Gemeinwesen zu bieten hatten. Dazu gehören: Stiblins Makaria-Utopie (1555), Campanellas Sonnenstaat (1623), Andreaes Christianopolis (1619), Bacons Nova-Atlantis (1627) oder Schnabels Insel Felsenburg (1731)

Paradies und Utopie gemeinsam ist der klar definierte Raum mit deutlichen Grenzen. Es gibt ein Innen und ein Außen. Die Menschheit muss nach dem Sündenfall ihren Garten Eden verlassen; eine Rückkehr ist ihnen unmöglich. Utopien sind kaum weniger hermetisch. Die utopischen Inseln sind mit natürlichen Hindernissen und künstlichen Wehranlagen umgeben, der Zutritt unterliegt strikten Beschränkungen oder ist mit aufwendigen Initiationsriten verbunden.

Paradies und Utopie gemeinsam ist der klar definierte Raum mit deutlichen Grenzen. Es gibt ein Innen und ein Außen.

Verfallsgeschichte gegen Zukunftshoffnung

Allerdings haben sich die klassischen Utopisten nie in eine vorzivilisatorische Harmonie zurückgesehnt; es gibt keine Verklärung oder Überhöhung des Vergangenen. Vielmehr adressieren sie mit ihrer Kritik an den gegenwärtigen Missständen stets eine Hoffnung auf künftige Besserung. Ihr Impuls ist nach vorne gerichtet.

Die unterschiedliche Zeitperspektive hat noch eine weitere Dimension: Im Grunde ist der Garten Eden nur die berühmteste Variante eines deutlich älteren Mythos, nämlich des Goldenen Zeitalters. Und dieser ist, ähnlich wie der biblische Schöpfungsmythos, eine Verfallsgeschichte. Am Anfang, am siebten Tag, war alles gut, wohlgeordnet, nicht Wirrnis und Kampf, sondern Harmonie der Sphären und Elemente. Auf ähnliche Weise beschrieb schon Hesiod um 700 vor Chr. das Goldene Zeitalter: „Alles Gewünschte hatten sie“, berichtet Hesiod, denn „Frucht bescherte die nahrungspendende Erde immer von selber, unendlich und vielfach.“ Dem Goldenen Zeitalter schloss sich jedoch ein Silbernes an, dann folgte eines aus Erz, schließlich ein viertes und ein fünftes, das gegenwärtige: nun voll „Mühsal und Leid“ (Hesiod 1947: 78, 82).

Weitere Versionen dieses mythischen Urbildes finden sich bei Platon und Aratus, bei Virgil und Ovid. Immer ist es der Verlust einer reichhaltigen, verschwenderischen Natur und einer sorgenfreien Menschenexistenz. Die Geschichte gehorcht einem Verfallsgesetz, das sich dem menschlichen Willen entzieht. Die Utopie ist von einer solchen Geschichtstheorie – zunächst – völlig frei. Sie kritisiert die Gegenwart mit einem räumlichen Alternativentwurf. Sie projiziert kein Ideal in die Vergangenheit, das als Referenzgröße oder Kritikfolie dient.

Dennoch machen beide Konzepte schließlich eine vergleichbare Wendung durch: Sowohl Paradies wie Utopie kommen dem Menschen alsbald aus der Zukunft entgegen. Die Utopie verlässt Ende des 18. Jahrhunderts endgültig ihren insularen Schauplatz und wird zur Zukunftsvision. Zwar gab es schon früher erste Beispiele, doch am sichtbarsten wird der Perspektivenwechsel um 1771 mit Louis-SébastienMerciers Roman Das Jahr 2440. Utopia liegt fortan in der Zukunft.

Das 19. Jahrhundert reißt auch die Utopie in den Strudel einer allgegenwärtigen Fortschrittseuphorie. Nichts scheint auf der Zeitachse mehr unmöglich. Das Zukunftsbild gewinnt zuweilen den teleologischen Status einer zwangsläufigen historischen Entwicklung. Fortschrittsutopien konvergieren gar mit einer linearen Geschichtsphilosophie und sind schon bald von Prognostik kaum noch zu unterscheiden. Damit erlebte auch die Utopie, wenngleich sie sich im 20. Jahrhundert wieder erkennbar davon emanzipiert, ihren geschichtsphilosophischen Sündenfall.

Das Paradies hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Wandel von Ort zu Zeit längst hinter sich. Bereits in der jüdischen Tradition bezeichnete Gan Eden den Ort, an dem sich die Gerechten nach dem Tod versammeln. Damit verlor schon damals das Paradies seine weltlichen Koordinaten. Von hier an scheint es einer paradoxen Chronologie zu folgen: Der Blick auf das Verlorene wird zur Hoffnung auf das Wiederzugewinnende. Die Propheten verkünden eine Zeit, in der das Paradies aufersteht. Die Johannes-Apokalypse und der Prophet Jesaja, später Joachim von Fiore, die Wiedertäufer und Thomas Müntzer – sie alle prophezeien ein künftiges Paradies, errichtet auf den Trümmern des verlorenen: die Wiederherstellung des Himmlischen Jerusalems, des Dritten Zeitalters des Heiligen Geistes oder des Tausendjährigen Reichs des Friedens.

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; […] Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat.

Die Offenbarung des Johannes, 21, 1 & 2

Jenseits gegen Diesseits

Als ungeklärt musste irgendwann die Frage auftauchen, ob das kommende Paradies im Himmel oder auf Erden angesiedelt sei. Seit Augustinus galt für das Mittelalter noch die klare Vorgabe: „Wer solch großes Gut in dieser Weltzeit und auf dieser Erde erhofft, ist ein Narr“ (1997: Bd. 2, 584). Das Endziel des göttlichen Heilsplans lag also vorerst jenseits der Geschichte. Mit Joachim von Fiore und Thomas Müntzer aber gelangt das Reich des Friedens ins Diesseits. „Man kann manchen Utopien nachsagen“, so Hans Freyer, „sie hätten die Erde zum Himmel werden lassen. Der Chiliasmus denkt umgekehrt: er lässt den Himmel zur Erde werden“ (2000: 82).

Für Utopien war die Antwort seit jeher eindeutig. Sie waren immer dezidiert irdisch und menschlich. Das hat sie trotzdem nicht davor bewahrt, als pseudo-religiöse Erlösungsvisionen interpretiert zu werden. Für den Philosophen und Fundamentaltheologen Alois Guggenberger sind Utopien nicht weniger als „offene oder verleugnete Heilserwartungen“ (Guggenberger 1957: 40).

Wer Morus’ Utopia liest, wird darüber nur schmunzeln können. Morus war viel zu religiös, um sich der Sünde einer solchen Anmaßung schuldig zu machen. Seine Utopier sind vernünftige, humorbegabte, sinnenfrohe und gebildete Wesen, die in erster Linie die größten sozialen Torheiten des zeitgenössischen Europas beseitigt haben. Weder verweigern sie breiten Bevölkerungskreisen eine auskömmliche Existenzgrundlage, noch enthalten sie ihren Bürgern Bildungsoptionen vor. Und schon gar nicht „züchten“ sie Diebe, wie es heißt, um sie dann zu hängen.

Wer seinen Blick auf die klassischen Utopien wirft, begegnet keinen religiösen Heilsversprechen, sondern Gedankenexperimenten, die in einer geschlossenen und mentalen Laboranordnung versuchen, veränderte Gesellschaftsformen durchzuspielen.

Morus zeichnet ein Gegenbild, das vor allem Analyse und Kritik seiner Gegenwartsgesellschaft ist. Obendrein ist in Utopia beileibe nicht alles vorbildlich oder widerspruchsfrei – manches ist sogar eindeutig als Warnszenario zu verstehen. Morus setzte auf den reflektierten Leser, auf einen Anstoß zum Diskurs. Das ist ein gänzlich anderes Paradigma als die Tradition heiliger Erzählungen, die der Geschichte einen nachträglichen metaphysischen Sinn einzuhauchen versuchen.

Wer seinen Blick auf die klassischen Utopien wirft, begegnet keinen religiösen Heilsversprechen, sondern Gedankenexperimenten, die in einer geschlossenen und mentalen Laboranordnung versuchen, veränderte Gesellschaftsformen durchzuspielen. Das soziologische Paradigma von Utopien ist Menschenwerk und kein transzendenter Gnadenakt. Für Utopia spielt die Schilderung von verlorener Vergangenheit und gnadenreicher Zukunft überhaupt keine Rolle (Saage 2001: 54).

Zweifellos, es gibt auffallende Überschneidungen in den Bilder- und Lebenswelten von Utopie und Paradies: die freigiebige Natur, das Fehlen von Privateigentum, Frauen- und Kindergemeinschaften, die Verwirklichung des Gleichheitsprinzips, Frieden unter den Menschen und Harmonie mit den Tieren. Selbst Anspielungen an das Himmlische Jerusalem finden sich. Doch der Geist der neuzeitlichen Utopien ist kein genuin religiöser: Das Diesseits wird nicht als unabwendbares Schicksal oder gottgewollte Zeit der Prüfung und Bewährung erlebt. Utopien deuten die sozialen und politischen Missstände nicht als göttlichen Heilsplan, sondern als Folge menschlichen Handelns oder Unterlassens. Und was menschlich gemacht ist, ist auch durch die Menschen – zum Besseren hin – veränderbar.

Totalitär und dystopisch: Ist die Utopie die Hölle auf Erden?

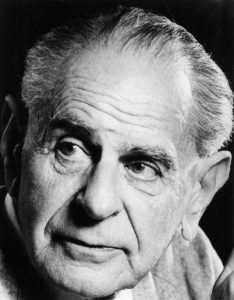

Utopia aber war nicht nur eine unglückliche Metapher für das Himmelreich auf Erden, sondern diente gelegentlich auch als Chiffre für das Gegenteil. „Der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle.“ So hat es im Angesicht der totalitären Schrecken des 20. Jahrhunderts der bekennende Utopiekritiker und Wissenschaftstheoretiker Karl Popper in seiner Offenen Gesellschaft und ihre Feinde (1992: Bd. 2, 277) formuliert. In die gleiche Richtung weisen die Zeilen von Max Beerbohm, der über Utopien die Zeilen dichtete: „So this is utopia, is it? Well – I beg your pardon; I thought it was Hell“ (zitiert in Sargent 2010: 1). Griffige Worte, keine Frage.

Die These, wonach jeder Versuch, den Himmel in die Gegenwart zu holen, zur Hölle auf Erden führt, mag nach den barbarischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zunächst plausibel erscheinen. Das Problem ist nur, was unter „Utopie“ zu verstehen ist. Denn was Popper als Utopie wertet, sind die totalitären Ideologien des 20 Jahrhunderts. Die eigentliche Utopietradition erwähnt Popper mit keinem Wort.

Poppers Vorwurf geht an den klassischen Utopien weitgehend vorbei.

Morus und seine Nachfolger haben demgegenüber fast durchweg darauf verzichtet, ihren Zeitgenossen eine politisch-ideologische Blaupause vorzulegen, und noch weniger haben sie mit missionarischem Eifer zu deren Realisierung aufgerufen. Poppers Vorwurf geht an den klassischen Utopien weitgehend vorbei. Diese haben bereits früh neben archistischen (also herrschaftsorientierten) auch anarchistische Modelle entworfen. Sie haben – zumindest in der überwiegenden Mehrzahl – nicht versucht, ein Paradies auf Erden vorzugaukeln. Und sie haben nicht zuletzt in Gestalt der düsteren Dystopien schon frühzeitig – mit Samjatins Wir (1921), Huxleys Schöne Neue Welt (1932) und Orwells 1984 (1949) – vor den Gefahren allumfassender Macht, staatlicher Überwachung und Unterdrückung durch die totalitären Gewaltdiktaturen zu warnen versucht, indem sie, in der Tat, einen höllenartigen Zustand der zukünftigen Welt imaginierten.

Fazit

Die Sehnsucht nach einer besseren Welt ist wohl kaum einen Tag jünger als die Menschheit selbst. Diese hat sich – mittels Sprache und Fantasie – seit jeher dem Traum von einem ungestörten Glück auf Erden hingegeben. Paradies und Utopie verleihen nicht nur dieser Sehnsucht, sondern auch der Diskrepanz zu den bedrückenden Lebensverhältnissen ihrer Gegenwart bildhaft Ausdruck. Und doch gehören sie unterschiedlichen Denktraditionen an. „Es ist nicht euer, sondern des Herrn Streit“, ruft Thomas Müntzer auf dem Höhepunkt des apokalyptischen Aufruhrs seiner Schar aufständischer Bauern entgegen (1973: 181). In den biblischen und chiliastischen Prophetien bleibt Gott offenbar das Subjekt der Geschichte. Die Utopie hingegen entwirft auf experimentelle, konstruktive und selbstreflexive Weise Alternativen zu den Krisenphänomenen ihrer Zeit – Alternativen, in denen der Mensch seine Geschicke weitgehend selbst bestimmt.

Literatur

Augustinus, Aurelius. 1997. Vom Gottesstaat. Übersetzt von Wilhelm Thimme. Eingeleitet und kommentiert von Carl Andresen. München.

Freyer, Hans. 2000. Die politische Insel. Eine Geschichte der Utopien von Platon bis zur Gegenwart. Wien u. Leipzig.

Guggenberger, Alois. 1957. Die Utopie vom Paradies, Stuttgart 1957.

Hesiod. 1947. Sämtliche Werke. Deutsch von Thassilo von Scheffer. Wiesbaden.

Morus, Thomas. 1996. „Utopia“, in: Der utopische Staat. Hrsg. von Klaus J. Heinisch. Reinbek bei Hamburg: 9–110.

Müntzer, Thomas. 1973. Schriften und Briefe. Eingeleitet und kommentiert von Gerhard Wehr. Frankfurt am Main.

Popper, Karl. 1992. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Tübingen.

Saage, Richard. 2001. Utopische Profile, Bd. 1: Renaissance und Reformation. Münster.

Sargent, Lyman Tower. 2010. Utopianism. A Very Short Introduction. Oxford.

Bildnachweis

Das Titelbild wurde uns freundlicherweise von Lumas zur Verfügung gestellt.

Bildtitel: E la nave va Nº 1

Jahr: 2013/14

Künstlerin: Isabelle Menin

Erhältlich bei: www.lumas.com

uncode-placeholder

Thomas Schölderle

Thomas Schölderle ist promovierter Politikwissenschaftler, Publikationsreferent an der Akademie für Politische Bildung in Tutzing sowie Dozent an der Hochschule für Politik München. Bereits in der zweiten Auflage erschienen ist seine Geschichte der Utopie. Eine Einführung (2017)

Warum aber geschieht plötzlich diese Zeit-Umwandlung angesichts des Paradieses? Dass die Fortschrittseuphorie die Utopie in einer besseren Zukunft erkennen lässt, ist gut zu verstehen. Aber warum wird von zukünftigen Paradiesen erzählt? Damit die Menschen den Tod erträglicher finden? Oder damit sie besser leben? Oder über das schreckliche Erdendasein hinweggetröstet werden? Hat das Paradies damit nicht auch eine ‚utopische‘, weil auf das Handeln und die Gegenwart einwirkende Funktion?

Die Frage ließe sich noch dahingehend erweitern: Warum wird überhaupt über einen Ort gesprochen, den kein Mensch je gesehen hat und den auch kein lebender Mensch auf dieser Welt jemals sehen wird. Warum also sollte ich überhaupt an die Existenz eines solchen Ortes glauben? An die Existenz eines Schwarzen Loches glaube ich vermutlich auch dann erst, wenn ich einem solchen begegne. Doch ist das Paradies eine Fiktion, so ist das Schwarze Loch eine wissenschaftliche Realität. Beides jedoch ist für mich unvorstellbar. Warum also begehre ich das eine, warum nicht das andere? Und wenn es tatsächlich ein Leben nach dem Tode gäbe, könnten wie ein solches wirklich mit „paradiesischen“ Begriffen aus dieser Welt erklären? Oder wäre das nicht einfach paradox?

In diesen Zusammenhang passt Kafkas Parabel „Von den Gleichnissen“: Viele beklagen sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien, aber unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir. Wenn der Weise sagt: »Gehe hinüber«, so meint er nicht, daß man auf die andere Seite hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Drüben, etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und das uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt. Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge.

Darauf sagte einer: »Warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei.«

Ein anderer sagte: »Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.«

Der erste sagte: »Du hast gewonnen.«

Der zweite sagte: »Aber leider nur im Gleichnis.«

Der erste sagte: »Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.«

Was für ein wunderbarer, enigmatischer Text – vor dem man fast kapitulieren möchte. Also, die Weisen kennen die Wahrheit, können sie uns aber nicht mitteilen. Und wenn sie es könnten, dann eben nur im Gleichnis, das aber untauglich ist für die alltägliche Welt. So bleibt für mich nur übrig, im alltäglichen Leben zu verharren oder den Gleichnissen zu folgen, zu denen es aber von der alltäglichen Welt aus keinen Zugang gibt. Es sei denn, ich würde selbst zum Gleichnis werden, was aber unmöglich ist. Was die Gleichnisse uns sagen wollen, ist, dass das Unfassbare unfassbar ist. Und das haben wir schon gewusst. Aber wir finden darauf keine Antwort, denn wir haben ja nur das alltägliche Leben. Wenn ich aber hinübergehen könnte, erwartete mich „irgendein sagenhaftes Drüben, etwas, das wir nicht kennen [ …] und das uns also hier gar nichts helfen kann.“ Also, ist das nicht auch ein utopischer Gedanke, den wir aus den Worten der Weisen entnehmen können?

Wenn wir uns von einer literaturwissenschaftlichen Deutung dieses Textes befreiten (wie z.B. bei Oliver Jahraus: Sich selbst interpretierende Texte. Franz Kafkas Von den Gleichnissen, in: POETICA 26 (1994), 385–408), könnten wir ihn wie folgt zu entschlüsseln versuchen: In dem Text werden die „vielen“ aufgefordert, „hinüberzugehen“, also einen Ortswechsel vorzunehmen. Gleichzeitig ist diese Aufforderung für sie nicht zu realisieren, d.h. die Aussage ist sinnlos. Die Klage der „vielen“ bleibt also bestehen! Sie verstehen zwar die Aussage der „Weisen“, können sie aber nicht deuten. So geht es auch dem Leser mit dem gesamten Text: er ist für ihn – weil tautologisch („dass das Unfassbare unfassbar ist“) – so schnell nicht zu entschlüsseln.

Wenn wir aber, wie vom ersten Sprecher behauptet, den Gleichnissen (und damit den Aussagen der „Weisen“) folgten, würden wir selbst Gleichnisse (also „weise“) werden „und damit schon der täglichen Mühe frei.“ Wir würden also einen Ort erreichen, der zugleich ein Nicht-Ort (gr. ou-tópos), also eine UTOPIE ist („etwas, das wir nicht kennen“). Dieser Ortswechsel, der paradoxerweise zugleich möglich wie unmöglich ist, würde uns – wie auch den „vielen“ – nicht weiterhelfen, bliebe aber ein Zukunftsversprechen. Für die „vielen“ jedoch wäre auch das nur ein Gleichnis und damit nich-wirklich; für uns aber wäre es Wirklichkeit – quod erat demonstrandum.