Wer über junge Männer an der Universität schreibt, ist im Regelfall selber keiner mehr. Rainald Goetz, auch einmal zorniger schreibender Jungmann, hat 2015 in seiner Rede zum Büchner-Preis dafür die richtigen Worte gefunden, mit 61.

Man erfährt es an sich selbst, sieht es an vielen Beispielen anderer. Man sieht Lähmung und Selbstplagiat, ranzig hochfahrendes Herrenmenschentum, forcierte Experimentalität und enthemmte Geschwätzigkeit, und geht selbst durch alle diese Stationen des Falschen […] Das ist der Augenblick der Akademie.

Wer über junge Männer schreibt, ist also gewöhnlich ein alter Hase, Fuchs, Bock oder wie die Selbstbeschreibung innerhalb des akademischen Zoos sonst lauten mag. So wie ich, Jahrgang 1962. Denn so unermüdlich sich Universitäten als Produktionsstätten für neue Ideen, frisches Wissen und junge Talente inszenieren, junge Männer (und erst recht nicht junge Frauen) haben hier nichts zu sagen. Die Macht in Akademia liegt bei alten Säcken wie mir.

Die Spielregeln, nach denen Universitäten funktionieren, sind vom Verhältnis zwischen den Alten und den Jungen bestimmt – Männern, im Regelfall. Es ist ein vertracktes Verhältnis und eine komplizierte Art Männlichkeit. Ich muss deshalb etwas ausholen.

Altes Eisen

Wer altert, wird unausweichlich komisch. Man wird runder, vor allem unten herum. Oben fallen einem die Haare aus, wenn man ein Mann ist. Und Professoren sind größtenteils Männer. Man fängt an zu klagen. In den Debatten unter Gelehrten herrscht Besorgniskonkurrenz. Häufig läuft das auf einen Wettbewerb im Angstmachen vor Publikum hinaus. Professoren über 50 schreiben gerne kulturpessimistische Artikel über den Untergang von irgendwas. (Frauen, interessanterweise, deutlich weniger.)

Die Macht in Akademia liegt bei alten Säcken wie mir.

Es ist ja auch nicht einfach. Als Professor bin ich die Verkörperung des Wissens. Ich bin das Alphatier der Informationsverwaltung, staatlich geprüft und fest angestellt, deswegen muss ich von Amts wegen allwissend, attraktiv und souverän sein. In Wirklichkeit bin ich häufig eher nicht so. Nur klagen tue ich zu Recht: ausufernde Verwaltung, knappe Mittel, wachsender ökonomischer Druck. Wer die Lagebeschreibungen prominenter Exponenten der deutschsprachigen Geistes- und Kulturwissenschaften liest, lernt: Die Welt der Wissenschaft, der reinen, richtigen, kritischen Wissenschaft, geht unter. Unwiderruflich. Das tut sie seit mindestens zwanzig Jahren. In der Schweiz ebenso wie in Deutschland, zwei der reichsten Länder des Planeten.

Wie die modernen Universitäten am Ende des 18. Jahrhunderts haben auch die heutigen Kulturwissenschaften als radikales politisches Projekt begonnen. Wir jungen Männer von damals versuchten, die vermeintlich selbstverständliche Ordnung des Wissens und der Autorität im Namen der politischen Befreiung und Selbstbestimmung in Frage zu stellen. Wer darf sprechen? In wessen Namen? Von welchem Ort aus?

Für mich und für sehr viele meiner Kollegen war die theoretische Revolte gegen den traditionellen Universitätsbetrieb individueller Treibstoff und kollektive Erfahrung in einem. Neue Fragen mussten her, neue Konzepte. Es ist ernüchternd, was seit den 1990ern dabei herausgekommen ist. Auch die erfolgreichsten von uns, die im Namen von Foucault, Derrida und Deleuze in den akademischen Hierarchien ganz oben angekommen sind, finden sich in engen, anstrengenden und sehr unfreien Arbeitsverhältnissen wieder. War Wissenschaft nicht Teil der großen Wunschrevolte, eine Abenteuerreise in den „langen Sommer der Theorie“, wie Philipp Felsch (2015) das in einem lesenswerten Buch beschrieben hat? Eine Aneignung von Vergnügen und gutem Leben im Namen von Differenz und Autonomie?

Die Bändchen des Merve-Verlags sorgten für den erschwinglichen Theorie-Sound der kommenden Kulturwissenschaften.

Rebellisch fühlt sich das, ehrlich gesagt, heute nicht mehr an. Und meinen Kolleginnen auf den feministischen Lehrstühlen geht es genau so.

Universitäten können nur scheitern. Und dafür brauchen sie die jungen Männer.

Es ist also vorbei. Das ist weder die Schuld der Theoretiker und Theoretikerinnen der 1970er Jahre noch der mythischen ’68er‘. Denn schon vor ihrer angeblich zähnefletschenden Attacke auf das Humboldtsche Bildungsideal gab es die heile Welt traditioneller Bildungsanstalten längst nicht mehr. Universitäten sind und waren vielmehr das, was die angelsächsische Soziologie mit dem schönen Begriff der constantly failing institution beschrieben hat. Universitäten sollen bahnbrechende neue wissenschaftliche Ergebnisse liefern, ökonomisch profitables Wissen produzieren und soziale Ungleichheit durch Bildung reparieren, und zwar alles gleichzeitig, bitteschön! Die Ansprüche der Universitäten an ihren ‚outcome‘ sind dermaßen hoch, dass sie nur scheitern können. Und dafür brauchen sie die jungen Männer.

Forever young (in kurzen Hosen)

Diese jungen Männer sind keine Personen aus Fleisch und Blut. Sie sind kollektive Wunschvorstellungen, die nur in den Köpfen des Publikums existieren, imaginäre Ich-Ideale mit starker Wirkung. Sie sind Verkörperungen einer ruhmreichen, effizienten und profitablen wissenschaftlichen Zukunft. Als solch heroische Arbeiter an der Zukunft sind sie auf den Webseiten, Werbeanzeigen und Selbstdarstellungsbroschüren aller schweizerischen und deutschen Universitäten zu sehen. Dort nehmen die jungen Männer-Avatare auch häufig die äußere Form junger Frauen an.

Die Fotos von diesen jungen Männern und Frauen, allesamt sehr gutaussehend, zeigen sie in modern eingerichteten und perfekt aufgeräumten Labors bei der Arbeit. Sie posieren vor großen Bildschirmen, die faszinierende Molekularstrukturen oder pittoreske mittelalterliche Handschriften zeigen. So präsentieren sich Universitäten. Und der Schweizer Nationalfonds und die Deutsche Forschungsgemeinschaft auch, wenn ich deren Broschüren trauen darf.

Die alten Allegorien für zukünftiges Wissen und wissenschaftlichen Nachwuchs waren alle sehr leicht bekleidet oder ganz nackt. Sie verwiesen nicht auf die homosozialen Netzwerke an den Universitäten (obwohl es die sehr wohl gab), sondern auf Tugenden nach antiken Vorbildern. Die neuen Allegorien für den Nachwuchs in den Broschüren des 21. Jahrhunderts sind vollständig angezogen. So sehr sie heute eine ruhm- und chancenreiche Zukunft visualisieren sollen – von ihren finanziellen Aussichten her stehen sie in sehr kurzen Hosen da.

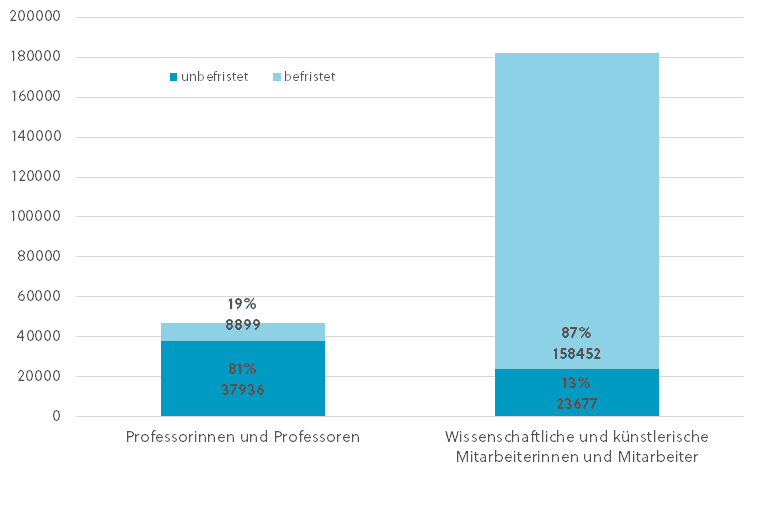

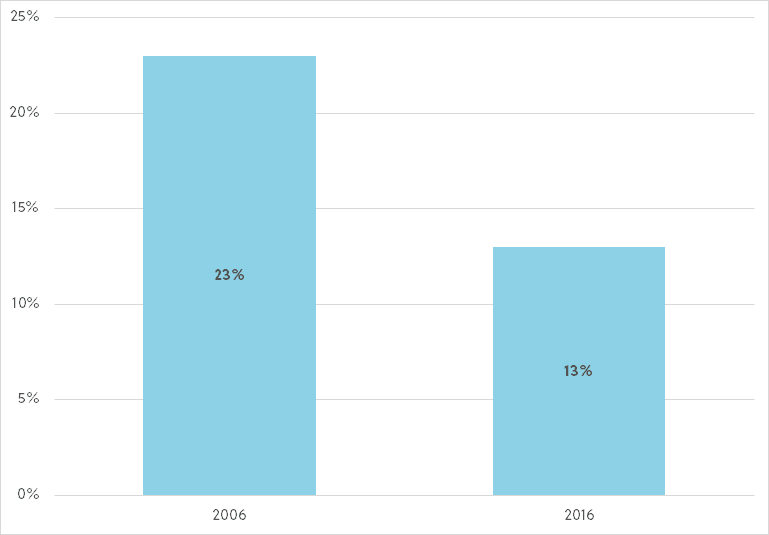

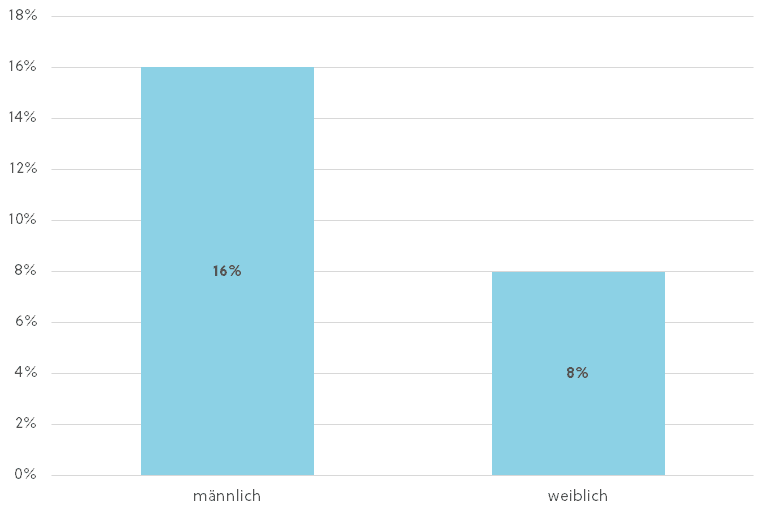

Als junger Wissenschaftler in Deutschland und in der Schweiz zu arbeiten heißt, auf einer befristeten Stelle zu arbeiten. Das ist in Deutschland bei fast 90 Prozent des wissenschaftlichen Personals so, in der Schweiz nur unwesentlich weniger. Keine andere Wissenschaftsnation leistet sich einen so hohen Prozentsatz Abhängiger, deren Arbeitsfrist in Semestern bemessen ist. In den USA ist er nur ein Drittel so hoch.

Die alte Ordinarienuniversität ist nicht untergegangen: 1960 kamen auf einen deutschen Professor drei befristete wissenschaftliche Mitarbeiter. 2012 waren es mehr als doppelt so viele, nämlich 6,5. Allein in den zehn Jahren zwischen 2002 und 2012 ist in der BRD die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter von 110,000 auf 170,000 gestiegen. Zu etwa 90 Prozent sitzen sie auf befristeten Stellen, in prekären und extrem abhängigen Positionen. In der Schweiz ist das sehr ähnlich. Auch hier ist die Anzahl der Doktoranden und Post-Docs stark gewachsen; gut die Hälfte ist mit extrem kurzfristigen Arbeitsverträgen von einem Jahr oder weniger beschäftigt, so eine Umfrage von 2011 (Buna 2015; Engelmeier 2015).

Wie sehen diese jungen Wissenschaftler den Planeten Akademia? Das kann man in Bestandsaufnahme Kopfarbeit (Lehmann und Roedig 2015) lesen, einem Buch voller Interviews mit jungen Geisteswissenschaftlern: alle zwischen 30 und 40, promoviert, viele davon mit Auszeichnung, mehrere habilitiert, keiner davon auf einer festen Stelle, aber mit einer Kette von befristeten Anstellungen, Stipendien, Vertretungen. Die elf Interviews schildern die ununterbrochene Suche nach Mentoren, Förderern, Zwischenlösungen.

Bestandsaufnahme Kopfarbeit.

„Hast Du nichts, bist Du nichts. Solange Du das Stipendium oder die Stelle hast, gehörst Du dazu. Wenn das vorbei ist, rücken die Leute von Dir ab: Hm, ach so, Ihr Stipendium wurde nicht verlängert.“ Ein anderer Interviewpartner: „Du strampelst wie ein Blödmann, aber es geht einfach nicht voran. Dazu kommt diese Perfidie, dass Du Dich immer passend machen musst, mit jeder neuen Bewerbung.“ Unbezahlte Arbeit ist dabei relativ häufig: „In der Arbeitslosigkeit habe ich dann ein halbes Jahr lang die Festschrift für meinen Doktorvater fertig gemacht.“ Ein anderer: „So eine Post-Doc-Stelle ist eine Falle. Subjektiv fühlst Du Dich wahnsinnig geschmeichelt, Dein Projekt wurde angenommen. Doch auf der Sachebene bekommst Du so gut wie nichts. Mit einer sehr guten Promotion, mit Berufserfahrung und mit einem Jahr Antragschreiben und Warten bekommst Du eine sechsmonatige Anstellung geboten mit einem Gehalt, von dem Du eigentlich nicht leben kannst.“

Trotz aller objektiven Evaluierungen und Leistungsnachweise sind es letztlich persönliche Kontakte von Jung zu Alt, die ausschlaggebend sind. Wissenschaft ist nicht einfach nur die staatlich subventionierte Produktion von neuem Wissen. In der Praxis hat sie die Form des informellen Familienbetriebs innerhalb einer sehr großen und strikt verregelten Institution. Die Universitäten geben den in ihnen Beschäftigten eine hoch spezialisierte Ausbildung, die auf dem außerakademischen Arbeitsmarkt fast nichts wert ist. Die Arbeit des akademischen Nachwuchses wird in Reputation und Aufmerksamkeit bezahlt – Währungen, die nur innerhalb dieses Bereichs gültig sind. Natürlich ist die Universität eine wunderbare und einzigartige Bildungseinrichtung. Und gleichzeitig ist sie eine unbarmherzige Drückerkolonne, die ihren prekär Beschäftigten große Zukunftsaussichten verheißt, aber sie sofort ausspuckt und fallen lässt, wenn man sie nicht mehr braucht (Groebner 2016).

Das große Versprechen

In Christopher Nolans Film Inception (2010) wird dem Spezialisten für das Einpflanzen von Gedanken in die Köpfe anderer das große Versprechen des Films in den Mund gelegt. Der auch nicht mehr ganz junge Leonardo di Caprio spielt diesen Spezialisten, dessen eigenes Unbewusstes ein gefährlicher und von ihm selbst unkontrollierbarer Ort ist. Auf dem Versprechen, das di Caprio in Inception flüstert, beruhen die geträumten Welten der Unterhaltungsindustrie ebenso wie die männerbündischen Rituale auf dem Planeten Akademia. „Kommen Sie mit mir an den Ort, an dem wir beide wieder junge Männer sein werden.“

„Come back, so we can be young men together again.“

So wie der Kunstbetrieb, die Literatur und die Popmusik ständig neue junge Gesichter brauchen, damit etablierte Hackordnungen und die Macht der „gate keeper“ unangetastet bleiben, brauchen die alten Männer an der Universität ihre jungen Spiegelbilder. Akademia ist der Ort, an dem Professoren sich gleichzeitig als ältere wissende Väter UND als boys, als Häuptlinge einer Jungmännerbande inszenieren dürfen, je nach Bedarf. Bei ihren weiblichen Gegenstücken ist das nicht anders. Auch die treten mit mütterlicher Autorität als Beschützerinnen (und Zurechtweiserinnen) auf und gleichzeitig als die girls, die sie einmal waren: Die feministische Rhetorik bietet dafür nicht weniger Versatzstücke als die akademische Männerbündelei.

Die Betonung des juvenilen Elements ist fest in alle Formen akademischer Selbstdarstellung eingebaut. In die Machtkämpfe zwischen Professoren auch. Der Ausdruck ‚Seilschaften‘ ist dabei eher irreführend. Meistens geht es weniger um Gewinnung von Höhe als um Ausbreitung in der Horizontale, um Flächenbesetzung. Da ließe sich dann viel realistischer von Leinenzwang reden. Im französischen Universitätsjargon heißen die Schützlinge und Assistenten eines Professors les poulains – die Fohlen. Konkurrenz unter Professoren ist die Konkurrenz um die interessantesten Studenten: Wer kann die stärksten, schnellsten, leistungsfähigsten akademischen Rennpferde an sich binden?

Das Wort vom akademischen Nachwuchs hat einen deutlichen Beigeschmack von Forstwirtschaft – genauer: von Kettensäge.

Denn so spröde und streng die alten Männer sich manchmal benehmen, sie brauchen die jungen. Deswegen machen sie ihnen gerne Versprechungen: „Willst Du nicht ein erfolgreicher Wissenschaftler werden?“ Mehr Forschungsmittel bedeutet mehr internen Einfluss, und mehr Doktoranden mehr persönliche Reputation. Mein Forschungsprojekt hat mehr Post-Docs als Deines. Also ist es wichtiger, obwohl ich keine Ahnung habe, welche Chancen die Mitarbeiter nachher auf dem Arbeitsmarkt haben.

Solange diese „Mehr ist Mehr“-Doktrin die universitären Hierarchien und Sprachspiele dominiert, wird sich wenig daran ändern, dass das Wort vom akademischen Nachwuchs einen deutlichen Beigeschmack von Forstwirtschaft hat – genauer: von Kettensäge. Denn sehr viel von dem, was da nachwächst, wird dann auch sehr flott abgeholzt. Die allermeisten, die eine Promotion beginnen, scheiden innerhalb weniger Jahre aus dem akademischen Arbeitsmarkt wieder aus. Die alten Männer beiderlei Geschlechts, die ihre Arbeiten betreut haben, übernehmen dafür in der Regel keine Verantwortung.

Die Metapher vom Nachwachsen – etwas, das offenbar von selbst funktioniert, nur durch Sonne und Regen – ist ohnehin interessant. Wo aus finanzpolitischen Gründen mittelfristige Sicherheit nicht garantiert werden kann, muss sie durch beruhigende Vokabeln evoziert werden. Dann ist eben von „jungen Talenten“ die Rede – die man ohne weiteres auf die Straße stellen kann. Oder von „Mentoring“ – statt von anständigen Honoraren für wissenschaftliche Publikationen. Was jeweils unter „Interdisziplinarität“ und „Diversität“ verstanden wird, entscheidet im Zweifelsfall – wer hätte das gedacht? – der zuständige Lehrstuhlinhaber.

Universitäten wollen nicht auf die verführerische Formel verzichten, dass sie (und offenbar nur sie) die imaginären jungen Männer als verlockende Verkörperungen des Wissens und als strahlende Avatare der Zukunft produzieren. Das ist verständlich. Aber sollten sie dann nicht wenigstens für bessere Arbeitsbedingungen sorgen?

Literatur

Buna, Remigius. 2015. „Von Häuptlingen und übrigen Forschern“. Merkur 793: S. 17–29.

Engelmeier, Hanna. 2015. „Die Gretchenfrage“. Merkur 793: S. 30–38.

Felsch, Philipp. 2015. Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte 1960–1990. München.

Goetz, Rainald. 2015. Dankesrede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises. Online: https://www.deutscheakademie.de/de/auszeichnungen/georg-buechner-preis/rainald-goetz/dankrede.

Groebner, Valentin. 2016. „Im Meer des Leidens“, Süddeutsche Zeitung. 29. Februar.

Roedig, Andrea; Lehmann, Sandra. 2015. Bestandsaufnahme Kopfarbeit – Interviews mit Geisteswissenschaftler/ innen der mittleren Generation. Wien.

Bildnachweis

Das Titelbild zeigt Odin, wie er seinen Sohn Thor verstößt. Scan aus dem Comicbuch Thor –Worthy Origins. 2017. Geschrieben von Lilah Sturges, gezeichnet von Pepe Larraz. © Marvel.

uncode-placeholder

Valentin Groebner

Valentin Groebner ist Professor für Geschichte an der Universität Luzern. Von 1991 bis 1999 war er Assistent an der Universität Basel. Seither hat er gelernt, dass man nicht davor gefeit ist, von den eigenen Vätern unter anderem die Eigenschaften zu übernehmen, die man früher unerträglich gefunden hat.

So ist es. Solange ein Doktorat nur auf dem gegenseitigen Einverständnis (oft der gegenseitigen Schmeichelei) von DoktorandIn und ProfessorIn basiert, werden immer Leute ins Doktorat hineingezogen werden, die in der Wissenschaft und im Arbeitsmarkt grosse Probleme haben werden. Zumindest müssten die Graduate Schools mehr transparente Informationen über Zukunftsperspektiven, Doktorandenflut und Überqualifizierung abgeben. Ob das dann aber den guten oder den mittelmässigen bzw. akademisch ungeeigneten Nachwuchs abschreckt, ist fraglich…

Sehr geehrte*r Anonym, worauf sollte denn Ihrer Meinung nach ein Doktorat basieren?

Vielen Dank. Dieser Beitrag war für mich der vorletzte Tropfen, der seinen Teil zum Überlaufen des Fasses beigetragen und meine „Karrierepläne“ in eine andere Richtung gelenkt hat.

Und es bleibt die Frage, was dem Einzelnen betroffenen jungen Menschen für Handlungsspielräume bleiben, ausser sich diesem System zu entziehen. Handlungsmacht ist hier – wie der Begriff schon sagt – eng mit Macht verbunden. In einem System, in dem der einzelne junge Mensch wie ein chinesischer Billigstlohnarbeiter durch beliebig viele andere ersetzt werden kann, welche Chance hat er da, als kleinstes Zahnrad im Getriebe der Abhängigkeiten etwas an diesen Missständen zu verändern?

Die Universität und die Professuren müssten mehr Verantwortung übernehmen. Dazu bin ich kein Experte. Mir kommen folgende Sachen in den Sinn:

– Anzahl DoktorandInnen pro ProfessorIn begrenzen

– Jede DoktorandIn müsste bei einer externen Fachperson Projekt, Motivation darlegen und völlig transparent über Zukunftsperspektiven informiert werden (beispielsweise konkretes genaues Aufzählen von deutschsprachigen Professuren, die es für ein Fach und den zu erforschenden Fachbereich gibt – oft sind es nur ganz wenige / Nennung von freigewordenen ordentlichen Professuren in dieser Disziplin in den letzten zwei Jahren / Nennung der Anzahl Doktorierenden dieses Faches der letzten Jahre usw.)

– Professuren, die viele Doktorierende „verbraten“ (Abbruch, mehr als drei Jahre etc.) irgendwie in die Mangel nehmen (Lohnkürzung, Rating, zeitliches Verbot weitere DoktorandInnen anzunehmen, zeitliches SNF-Antragsverbot usw.)

– Wenn keine Stipendien eingeworben wurden, müssten mindestens kurze Forschungsaufenthalte sowie mehrere Tagungen von der Professur oder Fakultät übernommen werden

– Radikale Lösung: Ebenfalls bei nicht eingeworbenen Stipendien: minimaler Prozentsatz des Lohns der ProfessorIn (2 %) geht an die entsprechende Doktorierende. Dann müsste sich die ProfessorIn gut überlegen, wen sie warum aufnimmt und wirklich unterstützen will.

– Zwang an Unis und Professuren gegen Ende von Dissertationen viel genauere und v.a. reale Zukunftsprognosen (fast allen, die ich kenne, wird empfohlen unbedingt weiterzumachen, ein super Thema zu haben, sich weitere Projekte zu überlegen usw., verantwortungsloses Geschwätz, sofern damit keine konkreten Aussichten geboten werden)

– Zwang an die Unis oder Professuren, Druckkostenzuschüsse etc. für die Doktorierenden zu leisten, welche sonst nochmals zwei, drei Jahre ihrer Umsattlung in die Privatwirtschaft verlieren.

– Eine Lösung finden, dass ältere, bewusst freiwillig und ohne berufliche Ambitionen Forschende in einem separaten klar deklarierten Programm weiterhin durch Universitäten betreut werden können

Das ist doch hier nun wirklich nur ein Randproblem unserer Gesellschaft, das lediglich das universitäre Umfeld betrifft. Als nicht unmittelbar davon Betroffener interessiert mich das überhaupt nicht und ich finde, das Ganze sollte auch nur in akademischen Zirkeln diskutiert werden. Dann könnte ich ja gleich jedes Berufsproblem zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur öffentlichen Angelegenheit erklären und endlose Debatten darüber austragen. Man sollte sich vielleicht einmal an die Tatsache gewöhnen, dass nicht jedermann Akademiker ist und/oder an einer Hochschule lehrt und dort beschäftigt ist. Junge Männer arbeiten z.B. auch auf dem Bau und würden sich über ein solcher Thema eher totlachen, weil sie wahrhaftige existenzielle Probleme haben.

Lieber Michael Bergmann, Sie haben selbstverständlich recht, das ist ein Randproblem. Auf eine ähnliche Weise, wie die (ungeregelten) Nebenerwerbsbeschäftigungen von Schweizer Nationalratsabgeordneten oder die Korruption in der Bündner Bauwirtschaft blosse Randprobleme sind, gesamtgesellschaftlich gesehen. Nur geben alle diese Randprobleme einen ziemlich guten Einblick in die Institutionen, die da jeweils betroffen sind. Universitäten werden von den Steuerzahlern dafür bezahlt, neues Wissen zu produzieren, und zwar ausserhalb unmittelbarer kommerziellen Verwertungsinteressen, jedenfalls in der Theorie. Wenn jeder vierte Doktorand an der ETH Zürich schon einmal Machtmissbrauch von Professorinnen oder Professoren erlebt hat – so die Meldung im „Tages-Anzeiger“ am 11. Mai 2018 – , dann könnte es sein, dass an den Universitäten etwas schiefläuft. Beste Grüsse, Valentin Groebner

Darf ich mal ganz nebenbei einwerfen… Wo den, wenn nicht in einem „Magazin für Wissenskultur“ sollte ein Artikel dieser Art Ihrer Meinung nach veröffentlicht werden?

In kultivierenden Beschäftigungsfelder wird für erfolgreiches Nachwachsen einiges mehr benötigt als nur Sonne und Regen – Düngung, Unkrautvernichtung und eine Menge Arbeit gehören ebenso dazu wie das passende Wetter (wie mir meine Balkonpflanzen immer wieder vorwerfen – ich schildere aus eigener Erfahrung)… so wie bei Ihnen beschrieben, wäre es einfacher, wenn weniger wissenschaftliches Arbeitspersonal auf dem Markt wäre – ein Überproduktionsproblem.

Dies beginnt bei immer höheren Abschlussraten für Ausbildungen, die zu einem Hochschulstudium berechtigen und endet bei vielen nach Abschluss des Studiums mit anschliessender Ahnungslosigkeit, wie’s weiter gehen könnte. Die Dissertation erscheint als ideale Alternative zum Berufsleben: Als jugendliche Person profitiert man von dem Versprechen eines (nach bisherigen Erfahrungen) angenehmen Lebensstils, der auch als Bollwerk gegen die Realisierung des Älter-Werdens ausgelegt werden kann (die jugendlichen Profs und Post-Docs…). Prekarität ist eben gerade kein Fremdwort, sondern zutreffendes Adjektiv für die letzten 5–7 Lebensjahre von Studierenden. Da man von der karriereorientierten – denn gejobbt hat man ja bisher – Arbeitswelt meist noch weniger Ahnung hat wie von der akademischen Arbeitsrealität, ist die Diss eine angenehme Möglichkeit das „richtige Leben“, das Erwachsensein noch ein wenig hinauszuzögern – lieber prekär als Bünzli!

Wenn es gegen Ende – manchmal kurz nach Beginn – dämmert, dass sich die „persönliche Entwicklung“ nicht aufhalten lässt, versteht man den Frust vieler akademisch orientierter Berufsgänger.

Das Jugendliche ist die Entscheidung ein Doktrat zu beginnen. Keine Erwachsenen entscheiden sich für die Wissenschaft – die jungen Avatare in den Selbstdarstellungen der Unis sind vielleicht eine nicht allzu unrealisitische Vorstellung wie das ganze hier funktioniert.

Liebe Mila S,

vielleicht ist das ja die Crux an der Sache: Bislang gibt es nicht sehr viele kultur- und geisteswissenschaftliche Studiengänge, die Einblicke in die Arbeitswirklichkeiten ihrer Absolventni als Teil ihres Pflichtenhefts ansehen. Wir haben am Historischen Seminar in Luzern gute Erfahrungen damit gemacht, einmal im Jahr Ehemalige einzuladen, die dann unseren Studierenden von ihren Wegen in die Arbeitswelt berichten – als Lehrerinnen und Lehrer, Journalistni, Archivarni (Sie merken, polnisches gendering ist einfacher), Ausstellungsmacherni, Kulturvermittlerni, im IKRK und in der Bundesverwaltung – das Spektrum ist überraschend breit, und auf die Frage, wie und wo man mit einem Geschichtsstudium landet, haben die viel zu erzählen.

Eine Dissertation zu schreiben ist für viele gut qualifizierte Jobs mittlerweile sehr nützlich; aber nur dann, wenn man nicht sechs Jahre dafür braucht. Und hier sind letztlich die Professorni gefragt: Wofür übernehmen sie Verantwortung? Akademia verspricht ihren Nachwuchsleuten viel mehr Autonomie und Selbstbestimmung, als sie eigentlich bieten kann. Das ist die unangenehme Seite des Problems: Akademische Abhängigkeitsverhältnisse werden nicht nur von den Chefs, sondern auch von Untergegebenen aktiv befördert. Beste Grüsse, vg

Mein Studium liegt schon längere Zeit zurück, aber an den grundsätzlichen Problemen bei der Planung der beruflichen Zukunft im akademischen Bereich scheint sich wenig geändert zu haben. Schon in den 70er Jahren gab es in Deutschland bei der Besetzung des „akademischen Mittbelbaus“ vornehmlich befristete Stellen. Daraus entstand eine Art von akademischem Nomadentum oder auch „geistiges Proletariat“ genannt, was durch die Schaffung von Junior-Professorenstellen abgemildert werden sollte. Wohlgemerkt, ich spreche hier von den Geisteswissenschften. Einige wagten damals den Schritt in die Wirtschaft, indem sie sich umschulen ließen, andere hofften vergeblich auf eine Stelle im Schuldienst. Den Begriff des Prekariats gab es ja damals noch nicht. Wenn sich heute die Geisteswissenschaften gesamtgesellschaftlich auf dem Rückzug befinden oder sich in einem Nischensystem eingerichtet haben, dürfte das an der oben geschilderten Situation wenig geändert haben. Höchst bedenklich finde ich zudem, wenn es denn stimmen sollte, dass der akademische Nachwuchs in den sozialen Netzwerken darauf abgeklopft wird, ob die dort getätigten Aussagen „politisch korrekt“ sind. Soll heißen: Wer öffentlich das Falsche sagt, ist also schon draußen, bevor er überhaupt drin ist. Diese Form der intellektuellen Entmündigung kann man auch so ausdrücken: ‚be conform or be cast out!‘ Wer die universitäre Komfortzone verlassen hat, wird das schnell spüren!

Bräsig. Würde ich sagen. Was tun Sie für uns, den „wissenschaftlichen Nachwuchs“?

Das wäre doch mal ein Thema um aktiv zu werden, so aus der bequemen Position heraus.

Es gäbe einiges. Zum Beispiel die Berufungsgrenzen aufzuheben? Denn so jung sind wir dann eben nicht mehr nach der x‑ten Befristung, außeruniversitären Beschäftigung etc.pp.

Hallo allerseits,

„wenigstens für bessere Arbeitsbedingungen sorgen“ ist sicherlich richtig, zumal sich die Beschäftigungsbedingungen bzgl. realem Stundenlohn und Hire-&-Fire-Mentalität von der Situation im Baugewerbe jedenfalls schon seit einigen Jahren nicht mehr grundlegend unterscheiden dürfte. Aber interessanter wäre m.E. die Frage, WIE dies konkret erreicht werden könnte:

1.) Auf den „Markt“ zu setzen, funktioniert immerhin teilweise in den Technik- bzw. Ingenieurwisenschaften, wo (u.a. aufgrund konkurrierender Arbeitsplatzanbieter in F&E‑Abteilungen der Privatwirtschaft) schon jetzt die statistische Berufungschance als deutlich günstiger eingeschätzt werden kann (siehe

https://scilogs.spektrum.de/wissenschaftssystem/was–der–buwin–sagt–und–was–nicht/).

2. ) Wo es es keinen solchen privatwirtschaftslichen „Markt“ gibt, weil der Staat bzw. die Wissenschaftseinrichtungen oder andere öffentlich finanzierte Einrichtungen der einzige (quasi monopolartige) Arbeitsplatzanbieter ist, kann dies von vornherein nicht funktionieren. Hier müsste also der Staat – genauer der Gesetzgeber – einen entsprechenden Rahmen setzen. In Deutschland ist dies mit der Reform des Teilzeit- und Befristungsgesetzes zwar bundesweit angegangen worden (https://scilogs.spektrum.de/wissenschaftssystem/die–wisszeitvg–novelle/), aber m.E. bislang nicht angemessen umgesetzt.

Good-Practice (?): Einzelne Bundesländer wie z.B. Berlin haben daraufhin in ihren Hochschulverträgen mit den Hochschulen vereinbart, dass die Quote unbefristeter Verträge in den nächsten Jahren auf 35% steigen muss. Ich bin gespannt, ob dies tatsächlich so erfolgen wird. Für den Fall, dass die vertraglich vereinbarten Ziele verfehlt werden, hat z.B. das Bundesland Sachsen vorgemacht, dass dann einzelne Hochschulen auch durchaus einige Millionen Euro weniger erhalten können und die ihre Ziele erreichenden Hochschulen entsprechend mehr Geld.

Schöner wäre es natürlich, wenn die Arbeitsbedingungen aus Einsicht in die Notwendigkeit zur Gewinnung der besten (Nachwuchs-)Wissenschaftler verbessert würden , wie es an einigen (Hochschul-)Standorten sehr wohl versucht wird, die z.T. den Mangel bereits spüren http://www.researchgate.net/publication/318653804). Angesichts eines den o.g. Zielen an anderen Standorten aber diametral entgegengesetzten Handelns einiger Professor(inn)en in deren Hochschulleitungen bis hinunter in die Fakultäts- und Institutsleitungen braucht es für in der Fläche spürbare Veränderungen aber offenbar mehr als das Setzen auf den guten Willen einiger.

Bei allen auch vorhandenen Problemen des Bildungsföderalismus in Deutschland finde ich es höchst spandend, in den nächsten Jahren zu beobachten, wie erfolgreich unterschiedliche Strategien der Bundsländer und einzelnen Hochschulen mit ihren Personalentwicklungskonzepten sein werden. Und ich wäre auch interessant daran zu erfahren, wie sich dies in der Schweiz entwickelt.

Beste Grüße

Vielen Dank für diese Bestandsaufnahme, viel Hoffnung macht sie nicht. Dabei treibt die Nachwuchs-Ideologie noch weitere Blüten. Obwohl ich selbst immer noch nachwachse, obgleich habilitiert, darf ich in meinem höchst persönlich eingeworbenen Drittmittelprojekt (dem am Anfang ein Zauber innewohnte) gleich vier Doktorand*Innen betreuen. Da ich in verschiedenen Berufungskommissionen mitwirke, weiß ich mittlerweile um die vollkommen kontingenten Selektionskriterien. Was kann ich ‚meinen‘ Leuten somit für die Post-Doc-Phase raten? Drittmittelprojekte einwerben und Doktoranden betreuen?

Vielen Dank für diese schlüssige Analyse!

Die Zahl der Doktoranden ist in der Tat zu groß geworden – gerade in Deutschland ein Ergebnis des Auflegens aller möglicher Sonderprogramme, innerhalb derer junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich spezialisieren sollen, aber noch nicht mal an den akademischen Alltagsbetrieb hinreichend angebunden sind und dabei in mancher Hinsicht sogar dequalifiziert werden. Zugleich hat diese Expansion zur Folge, dass die Wissenschaft zu groß geworden ist. Schon jetzt ist es kaum mehr möglich, das generierte Wissen bzw. den zu Tage geförderten Diskussionsstoff auf bestimmten Wissenschaftsfelder kompetent zusammenzufassen. Das führt nicht nur zur Überspezialisierung, zur Neubearbeitung mithilfe lediglich äußerlich aufgemalter Theoriegebilde, die jedoch auf den materiellen Kern einer Untersuchung oft keine eigentliche Wirkung haben, sondern oft auch zur polemischen Überpointierung von Thesen, um wahrgenommen und diskutiert zu werden.

Ebenso unbefriedigend ist die Lage wissenschaftlicher Assistenten, die an ihrer zweiten Qualifikationsschrift arbeiten. Die befristeten Verträge führen dazu, dass wie in einer Maschine stets neue Habilitierte produziert werden, ohne dass die Zahl von Professorinnen-/Professorenstellen sich in ähnlicher Weise signifikant erhöht, so dass letztlich systematisch Arbeitslosigkeit generiert wird. Diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befinden sich oft in einem Lebensabschnitt, in dem eine berufliche Neuorientierung extrem schwer fällt, ganz abgesehen davon, dass in diesem Lebensabschnitt typische größere finanzielle Belastungen anfallen, die bei befristeten Verträgen kaum zu leisten sind.

Vor allem aber leidet auch die Arbeit dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter ihrer prekären Situation: Sie bleiben nicht nur altersuntypisch in einer ‚Nachwuchsstellung‘, die in vergleichbaren akademischen Bereichen zum Teil zehn Lebensjahre früher endet und durch eine Stellung mit eigener Verantwortung abgelöst wird. Die prekäre Situation wirkt zudem entweder demotivierend, blockierend und verhindert dadurch freies, kreatives Denken, oder sie führt zur Überprofilierung und Überbetonung von Thesen sowie zu einer Schwemme von Publikationen, die kaum wahrgenommen werden können. Die Lehre in den Einführungsveranstaltungen profitiert nebenbei auch nicht davon, dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich auf die eigene Forschung konzentrieren müssen, um die sehr geringen Chancen auf einen späteren unbefristeten Arbeitsplatz zumindest theoretisch erhalten zu können.

Herr Groebner, Sie fragen gar nicht nach dem Movens dieser armen Hunde, die in „junge Männer-Avatare“ und Frauen-Larven schlüpfen, bloß um sich in fiese Abhängigkeitsverhältnisse zu begeben.

Die Allerwenigsten unter uns sitzen den papiernen Träumen einer akademischen Karriere auf. Wer auf Sicherheit bauen möchte, studiert schließlich etwas anderes. Als Antrieb reicht oft die bloße Neugier gegenüber bestimmten Fragestellungen, die erst in zweiter Linie mit gewissen Fachbereichen und ihren Koryphäen verbunden sind. Wenn dieses intellektuelle Interesse allerdings von Lehrstuhlinhabern gekidnappt wird (ein Prozess, den Sie weiter unten unbarmherzig beschreiben), beginnt ein ödipaler Prozess, der er in sich hat und gerne auch für den Lehrstuhlinhaber ungemütlich wird. Das ist wohl der Punkt, an dem der junge Forscher zwar seine innere Freiheit verliert, der einigen Joviskindern aber auch gestattet, das Erbe dieses Vater-Gottes anzutreten. Welcher Honneth will nicht Habermas werden?

Hätten Sie lieber, wir würden schon viel früher die allerletzte Einflüsterungszene aus ‚Inception‘ berücksichtigen? Hier wird Fischer Jr. die Idee einsouffliert, das väterliche Erbe zu schänden und das von ihm aufgebaute Imperium zu zerschlagen.

Lieber Johannes Kaminski,

ganz einverstanden, die jungen Männer und jungen Frauen begeben sich natürlich aus einem ganzen Bündel von Motiven in den akademischen Betrieb, und Neugier und Ehrgeiz gehören auf jeden Fall dazu. Das Versprechen der Universität besteht ja darin, sich durch Schreiben und Forschen in eine optimierte Version des eigenen Selbst zu verwandeln – eine smartere, vollständigere, wirkungsvollere. Und die Konflikte zwischen den alten und den jungen Männern beiderlei Geschlechts sind für den wissenschaftlichen Betrieb grundsätzlich positiv, weil sie dafür sorgen, dass die Theorien und Axiome der Alten von den Jungen ununterbrochen getestet, kritisiert und überdacht werden und, wenn sie nicht mehr funktionieren, gegen neue ausgetauscht, ihre eigenen eben. Das klappt aber nur dann, wenn das Kräftegleichgewicht halbwegs ausgeglichen ist. Wenn die Alten immer recht behalten dürfen, verkrustet die ganze Institution.

Und dann passiert das, was an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Deutschland schon einmal passiert ist: Die Universitäten reproduzieren nur noch altmodische Super-Orthodoxie für sich selber, mit der – ausser den Professoren – niemand mehr etwas anfangen kann. Und werden deswegen schlicht geschlossen – für immer, das war damals für fast zwei Drittel aller deutschen Universitäten das Aus. Von wegen grosse Tradition. Genauer nachzulesen bei William Clark: Academic Charisma and the Origins of the Research University, 2006 bei Chicago UP erschienen. Für mich immer noch das beste neue Buch für deutschen Universitätsgeschichte. Ob sich wohl ein deutscher Verlag traut, das übersetzen zu lassen? Beste Grüsse, vg

Lieber Herr Groebner,

ich kann Ihren Beobachtungen aus Sicht eines nicht-von-selbst-nachwachsenden Nachwüchslers nur zustimmen. An sich weiss das von Ihnen Geschilderte ja jede_r im System; doch es ist gut, wenn jemand den Schritt geht, hier oder dort die Tabus zu brechen.

Ein Punkt an Ihrer Haltung, die sich vor allem im letzten Satz zusammenzieht, lässt mich dennoch innehalten. Klar, die Forderung nach besserer Bezahlung und vor allem einem Ende der Kurzbefristungsverhältnisse stößt wohl allgemein auf offene Ohren. Aber zugleich, so will es mir scheinen, ist diese Forderung Teil des Problems.

Denn das, was sich als Generationskonflikt abzeichnet, scheint doch eher ein Symptom eines viel umfassenderen Problems zu sein: der radikalen Ökonomisierung des akademischen Betriebs. Denn letztendlich nutzen Professor_innen ihre juvenilen Sidekicks (wie Sie ja auch betonen), um mit Ihnen zu wirtschaften. Auch in den Sackgassen der Drittmittelstellen lauert dieselbe Fallgrube. Denn das auf undankbaren Stellen abgeschlossene Projekt soll doch mittlerweile nur noch sekundär Wissen generieren; primär stellt es eine Chancensteigerung für das nächste Drittmittelprojekt dar (mit weiteren prekären Stellen). Nicht umsonst entzündet sich auch der bei Ihnen in den Vordergrund gestellte Generationskonflikt besonders heftig an den Orten, an denen es um Kohle geht: bspw. bei den Begutachtungen durch die DFG oder dem hochgelobten peer review-Verfahren.

Wohl kaum eine_r bleibt an der Universität, weil es ihr oder ihm ums Geld geht. Und auch was die mangelnde soziale Sicherheit angeht, kann ich zumindest nicht behaupten, nicht mehrmals vorgewarnt worden zu sein. Deshalb meine Frage: Geht es nicht (ergänzend zur Schaffung besserer Arbeitsverhältnisse) darum, klarzustellen, dass die Universität (von ihrer Geschichte ausgehend) keine kapitalgenerierende Institution sein sollte, dass es um andere Werte geht, die sich eben nicht in Euro oder Dollar bemessen lassen. Oder kürzer: Müsste aus Ihren Beobachtungen nicht eine Forderung nach der Abschwächung des Ideals kapitalistischer Gewinnmaximierung an den Universitäten folgen? (Eine Forderung, die sich ausnahmsweise mal nicht am US-amerikanischen Universitätssystem ausrichten würde). Andernfalls besteht nämlich auf systematischer Ebene das Problem, dass man abermals etwas als „Natur“-gegeben darstellt, was es eben nicht ist.

Lieber Matthias Däumer,

danke für den Kommentar, aber ich weiss nicht, ob ich Ihnen in Sachen Ökonomisierung zustimme. Das ist eines von den schönen ‑isierungs-Worten, in denen es keine handelnden Akteure gibt, sondern nur noch grosse anonyme Kräfte als Super-Agenten. Manchmal ist es sehr nützlich, sich danach zu fragen, welche Arten von Kapital (nicht nur Geld, sondern auch Reputation, oder Lebenszeit) von wem akkumuliert werden kann. Sie beschreiben ja selbst mehrere Formen dieses „akademischen Kapitalismus“, der auf der abhängigen Arbeit von Doktorandni und Post-Doks unter prekären Bedingungen basiert, zugunsten der Grossforschungshäuptlinge. Ein solches System wird erst dann herausgefordert, wenn der Machtmissbrauch offen thematisiert wird – im blog von René Krempkow, der sich weiter oben auch schon zu Wort gemeldet hat, finden Sie dazu interessante Infos – oder wenn studentische Mitarbeiter und Doktorandni medienwirksam gegen ihre Arbeitsbedingungen protestieren – wie zuletzt vor drei Tagen bei der Eröffnung der Tagung über Emanzipation im Berliner ‚Haus der Kulturen der Welt‘. Und wenn die jungen Männer und Frauen bessere Löhne durchsetzen. Denn das, was (fast) nichts kostet – Ihre wissenschaftlichen Publikationen, die Früchte Ihrer Arbeit – ist sonst aus bürokratischer Sicht natürlich auch nichts wert. Hier würde ich ansetzen, wenn ich ein Aktivist wäre; also gerade beim Ökonomischen. Beste Grüsse, vg

Lieber Herr Däumer,

um welche Werte sollte es denn gehen, die sich nicht in Euro oder Dollar bemessen lassen? Wie Sie wissen, läuft in den naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen ohne die Einwerbung von Drittmitteln gar nichts mehr. Dass die Geldgeber dabei Einfluss auf die Forschung nehmen, ist aus deren Sicht sicherlich veständlich; dass sich dabei Erkenntnis und Interesse in unzulässiger Form miteinander vermischen, ist natürlich die andere Seite der Medaille. Die weitere Frage ist: Sollen sich die Geisteswissenschaften in einen Elfenbeinturm zurückziehen und sich allein vom Steuerzahler finanzieren lassen, weil sie „höhere Werte“ vertreten, aber keine marktfähigen Produkte herstellen? Weil sie ein geistiges Ethos vertreten, das sich der marktwirtschaftlichen Verwertung entzieht? Weil sie letztlich die besseren Menschen sind? Das allein dürfte nicht reichen, diejenigen zu überzeugen, die die Geldhähne bedienen. Ich denke, die Globalisierung frisst auch im universitären Bereich ihre Kinder.

Und es wird noch ein anderes Problem geben: Wenn Sie dem Soziologen Gunnar Heinsohn folgen (der von den Mainstream-Medien gern totgeschwiegen wird), dann liegt China heute bei der Gesamtbevölkerung um den Faktor 17 höher als die deutsche (1.400 zu 82 Millionen), allerding liegt dieser Faktor bei den 25 bis 29-jährigen bereits bei 25:1. Das bedeutet, dass immer mehr Hochbegabte aus den asiatischen Ländern kommen werden; Europa wird früher oder später abgehängt. Asien wächst beim geistigen Eigentum unaufhaltsam und steht momentan bei 65 Prozent der globalen Patente. Kommen in Singapur auf 1.000 Schüler 500 Mathe-Asse, sind es in Deutschland gerade einmal 50 (oder noch weniger). Diese Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Was sagt uns das? Dass auch auf intellektueller Ebene ein Verdrängungwettbewerb tobt, der uns alle früher oder später erreichen wird. Das „alte Europa“, mit einer überalterten Bevölkerung und den zurückgehenden Geburtenraten, steht dieser Entwicklung hilflos gegenüber. Immer weniger Junge werden für immer mehr Alte zahlen müssen. Da wird man auf die Geisteswissenschaften und ihren Befindlichkeiten wenig Rücksicht nehmen, wenn die Gesamtgesellschaft vor dem Kollaps steht.

Nun glauben Sie bloß nicht, dass ich das alles gutheiße. Als notorischer „Schöngeist“ (der allerdings seine berufliche Zukunft hinter sich und seine Rente vor sich hat) macht mich das selbst betroffen. Dass Geld die Welt regiert, war wohl noch nie so deutlich wie heute. Dass der Geist tragisch und einsam ist, ebenso. Aber wer resigniert, hat schon verloren. Doch für viele ist das sicherlich nur ein schwacher Trost, wenn sie in ihre leeren Taschen blicken!

Ich kann verstehen, dass die Betroffenen das hier aus ihrer persönlichen Perspektive betrachten. Aber gesamtgesellschaftlich – darauf wurde oben schon hingewiesen – ist das Ganze nur von marginaler Bedeutung. Wofür werden heute noch Geisteswissenschaftler gebraucht? Um als Lehrer in die Schulen zu gehen! Und sonst?

Ich habe selbst einen geisteswissenschftlichen Abschluss, der nicht so schlecht ist. Bei meinem Eintritt in die Wirtschaft hat kein Mensch danach gefragt; niemanden hat das in irgendeiner Weise interessiert. Mein Studium war nie Gegenstand bei Vorstellungsgesprächen. Das ist die traurige Wirklichkeit, mit der sich die Beteiligten einmal näher befassen sollten. Denn dem Human Resource Manager ist es schlichtweg egal, ob ich Habermas oder Foucault kenne, da er selbst einen völlig anderen Studiengang mit völlig anderen Inhalten gehabt hat. Auch mögliche Soft Skills lassen sich aus meinem Studiengang nicht ableiten. Also, wo ist da für ihn der Benefit? In den Unternehmen, in denen ich bisher gearbeitet habe, ist Effizienz der Maßstab aller Dinge; die Mitarbeiterführung ist darauf ausgerichtet, keine geistigen Ressourcen zu verschleudern. Wenn ich dann komme und sage, wir bräuchten hier mehr kommunikative Kompetenz, überhaupt müssten wir mal über die Sprechakttheorie reden, dann ist das in der Regel ein großer Lacherfolg. Mehr aber auch nicht!

Lieber Herr Groebner,

kennen Sie das Netzwerk für Gute Arbeit in der Wissenschaft (http://mittelbau.net/)? Wir sind zwar bisher nur in Deutschland aktiv, freuen uns aber über Unterstützung von Menschen, die so denken wie Sie, auf allen Hierarchieebenen und in allen Ländern mit ähnlich absurd strukturiertem Wissenschaftssystem. Damit es nicht nur beim kritischen Analysieren bleibt, sondern sich wirklich etwas ändert.

Beste Grüße!

Ich glaube, es gibt hier zwei „Sorten“ von Menschen: Die einen leben in einer akademischen Festung und haben Angst davor, dass sie von äußeren Feinden ‑der „sozialen Marktwirtschaft“ oder dem „Kapitalismus“ – geschleift wird. Die anderen leben in der freien Wildbahn und kennen deren Gefahren. Es ist klar, dass sich die Erstgenannten nicht aus ihrer sicheren Burg hinaustrauen, bietet diese ihnen doch Sicherheit und Schutz vor der bösen Welt, während die Letztgenannten jeden Tag wachsam sein müssen, damit sie nicht gefressen werden. Die Erstegenannten hoffen bei ihrer Lebensplanung, dass die Mauern ihrer Festung ein Leben lang halten; die Letztgenannten hoffen, dass sie immer schnell genug sein werden, den äußeren Feinden zu entkommen. Ihre Existenz ist nicht auf Sicherheit, sondern auf das Überleben in der Natur gegründet. Deshalb müssen sie ständig wachsam sein, während die Erstgenannten ruhig schlafen können, auch wenn es bisweilen laut an ihrer Tür klopft.

Sehr geehrter Herr Groebner,

so richtig Ihre Analyse in sehr vielen Punkten ist, in (wenigen) anderen übersehen Sie in meinen Augen einen wesentlichen Punkt. Es WAR einst die Aufgabe von Universitäten NEUES Wissen zu schaffen. Mittlerweile hat sich dieses Paradigma jedoch in zwei Extreme verkehrt. Zum einen in solche Professuren/Lehrstühle/Fachrichtungen, die ihr Tun mit einem meist ökonomischen Effekt begründen: „Damit können wir in der Wirtschaft an dieser Stelle Gewinn erwirtschaften“. Das sind letztendlich jene LS, die sehr einfach Drittmittel einwerben können und sich nicht über die Zukunft ihrer Studenten und Doktoranden sorgen müssen. Zum anderen sind es meist klassische Geisteswissenschaftler, die bei der Frage „Wofür soll die x‑te Arbeit zu Kant gut sein?“ selbst passen müssen. Die Währung Reputation oder Zahl an Publikationen ist, da stimme ich Ihne voll und ganz zu, außerhalb dieser kleinen Kreise zu Recht bedeutungslos.

Die heutige Aufgabe der Universität ist es, RELEVANTES Wissen zu schaffen, weshalb sich der Strukturwandel der Unis auch alá Triple Helix oder Mode 1/2/3 vollzieht. Das Paradigma der „Schaffung NEUEN Wissens“ gilt seit Jahrzehnten nicht mehr. Dass dabei gerade in den Geistenswissenschaften auch völlig neue „Probleme“ als relevant erklärt werden, um die „wissenschaftliche“ Auseinandersetzung mit ihnen zu legitimieren, ist das traurige Problem. Was in den letzten Jahrzehnten unter die Räder kam ist die Fähigkeit, dass eigene Tun ideologiefrei auf eine Art begründen zu können, die auch in der akademischen Gemeinschaft auf breite Zustimmung stößt sowie die Kraft, Konsequenzen zu ziehen.

Darüber hinaus muss nüchtern die Frage gestellt werden, ob nicht zu viele eigentlich ungeeignete Leute an die Uni´s strömen und später eine akademische Laufbahn einschlagen wollen. Hier sind wir letztendlich bei der auch von Ihnen angesprochenen Konkurrenz um die interessantesten Studenten – existiert die bei der Masse an Studenten aber überhaupt? Es kommen so viele nach, unter welchen doch eine hoffentlich taugliche Person ist und selbst wenn nicht, wird dennoch promoviert. Daher möchte ich mit der Frage schließen, weshalb ich mich als Mann in ein System einbringen soll, dass meine real-world-problems nicht mindert (z.B. durch einen langfristigen oder dauerhaften Vertrag) und (zumindest in den Geisteswissenschaften) nicht mehr wirklich nach Leistung und kreativen, neuen Ideen sucht bzw. diese sogar bestraft.

Sehr geehrter Herr Eisold,

danke für Ihren Kommentar, aber so richtig einordnen kann ich ihn nicht.Verzeihen Sie meine Offenheit, aber das klingt für mich ein bisschen nach Meta-Stammtisch. Schreiben Sie von innerhalb oder ausserhalb der Universität? Und was ist Ihr Geburtsdatum?

Ein Universitätsstudium ist in den Geistes- und Kulturwissenschaften keine Berufsausbildung, aber sehr viele gut bezahlte Jobs in diesem Bereich bekommt man nur, wenn man es erfolgreich absolviert hat. (Wovon zahlen Sie Ihre Miete?) Und so unfreundlich die Universitäten mit vielen ihrer jungen Mitarbeiterler (türkisches gendering) umgehen, sie haben in vielen Bereichen eine Monopolstellung. Deswegen ist eine solche Initiative wie die von http://www.mittelbau.net – vielen Dank, Sandra, kannte ich nicht! – wichtig. Beste Grüsse, vg

Jo, meine Herren,

das Gejammer ist groß…aber eine Lösung gibt es nicht. Doch gibt es, aber Männer werden sie nicht wahrhaben wollen! Väter schon gar nicht!

Das ganze Problem lässt sich auf ein einziges zurückführen: DAS PATRIARCHAT

kurz die Herrschaft der Väter, ja Väter und nicht einfach Männer. Das sind die, die behaupten, ein Kind erziehen zu dürfen, nur weil sie irgendwann zum Spaß etwas Genmaterial verloren haben. Es sind auch die, die behaupten, Besitzer „ihres“ Kindes zu sein.

Zitat: „Professoren über 50 schreiben gerne kulturpessimistische Artikel über den Untergang von irgendwas. (Frauen, interessanterweise, deutlich weniger.)“

Es gibt sie, diese Frauen, aber nicht in der Universität…die interdisziplinäre Patriarchatsforschung schreibt unentwegt darüber, dass das Patriarchat, die Herrschaft der Väter, die Welt in den Untergang treibt, wird aber eben von jenen jammernden Herren und Jungbäumen nicht gehört, ja noch verlacht. Maskulisten im Netz überziehen diejenigen Feministinnen mit Shitstorms, die es wagen darüber schreiben.. nämlich, dass das Konzept der Vaterschaft alles andere als sozial ist…glauben Sie doch nicht, dass die Vaterschaft aus sozialen Erwägungen gewaltsam durchgesetzt wurde! Diese Typen im Netz bestätigen durch ihr Tun die Patriarchatsforschung noch…und sind oft Akademiker, Informatiker und Ingenieure…und schmücken ihre Accounts mit eben jenen pubertären Bildchen, die auch diesen Artikel zieren. Odin, der Anmaßende.

Da haben Sie den Salat. Machen Sie was Intelligentes draus.

Hallo Herr Groebner,

die Intention des Kommentars von Herrn Eisold ist doch vollkommen klar: Universitäten werben aus ökonomischen Gründen Drittmittel ein oder produzieren – wie in den Geisteswissenschaften – gesellschaftlich überflüssiges Wissen. Diese Arten von Wissenschaft werden also fälschlicherweise instrumentalisiert und verfehlen damit, laut Kommentator, ihren eigentlichen Zweck, nämlich „neues Wissen“ – wie immer man das auch definieren mag – zu schaffen. Für einen Außenstehenden – und ein solcher bin ich – ist das ein klar nachzuvollziehender Standpunkt, gleichfalls die Aussage, dass der akademische „Markt“ zu viele mittelmäßige Kräfte aufnimmt.

Für akademische „Insider“, es tut mir leid, dass ich das hier einmal so deutlich sagen muss, sind derlei Standpunkte offenabar nicht relevant. Für andere Kommentatoren und mich, die diesen ganzen Betrieb von außen sehen, allerdings schon. So kann ich die Aussage von Michael Bergmann in einem früheren Kommentar, dass ihm sein geisteswissenschaftliches Studium bei der Jobsuche in der Wirtschaft gar nichts gebracht habe, durchaus unterschreiben – mir ging es nämlich genau so. Wer den „universitären Zirkus“ einmal verlassen hat – freiwillig oder unfreiwillig – und sich in die „Knechtschaft“ eines Industriebetriebes begeben muss, wird schnell feststellen, dass dort ein anderer Wind weht. Allein die Tatsache, dass ich mit meinen Vorgesetzen regelmäßig ein hochnotpeinliches Jahresgespräch führen musste, in dem ich auf meine Profitablität für das gesamte Unternehmen abgeklopft wurde, spricht Bände. Ja, in der Tat: be conform or be cast out!

Auch auf den zweiten Teil des obigen Kommentars will ich noch kurz eingegen: Der Verdacht, dass die Universitäten viel Mittelmäßiges produzieren, liegt doch nahe, wenn man sich überlegt, dass in Deutschland teilweise schon über 50 % eines Jahrgangs – Tendenz steigend – das Abitur macht und anschließend an die Hochschulen strömt. In den 70er Jahren des letzten Jahrhundert waren das vielleicht 20 Prozent. Da ich am eigenen Leib erfahren haben, welch katastrophale Rechtschreib- und Grammatik-Kenntnisse Abiturienten besitzen, ganz abgesehen vom mangelhaften sprachlichen Ausdruck und dem zunehmend eingeschränkten Wortschatz, dann ist das mehr als alarmierend.

Insofern fand ich den oben genannten Hinweis auf die Studien des Soziologen Gunnar Heinsohn sehr bemerkenswert, so z.B die Aussage, dass in Singapur auf 100 Schüler 50 Mathe-Asse kommen. Hier in Deutschland beherrschen Oberstufen-Schüler teilweise noch nicht einmal den Dreisatz! Ja, die asiatischen Länder – vorneweg China – werden uns auch hier den Schneid abkaufen, da sie allein schon aufgrund der Bevölkerungszahl viel mehr Hochbegabte hervorbringen. Insofern würde ich den obigen Kommentar von Katharina Schubert zwar nicht unterschreiben, aber zur Kenntnis nehmen: in der heimeligen akademsischen Welt lebt es sich für viele so gut, dass sie davon nicht Abschied nehmen wollen, obwohl ihre Zukunftsperspektiven düster sind. Übertragen auf das gesamte Land heißt das: einfach weitermachen und daran glauben, dass es auch so weitergeht. Gefahren von außen igenorieren, weil sie ja derzeit nicht sichtbar sind. Und wenn sie dann tatsächlich kommen sollten, wird sich schon irgendetwas Neues ergeben. Zur Not springt eben der Staat ein. Für mich kann ich zumindest in Anspruch nehmen, dass ich so kurzsichtig nicht bin. Ich habe – im wahren Sinn des Wortes – die Brille bereits auf – und was ich dadurch sehe, gefällt mir teilweise gar nicht.

Nein. Wenn ich in meinem Labor umschaue, sehe ich ein Haufen begeisterte, motivierte, kluge Dissertanden und Dissertandinnen welche mit Élan und Freude Ihren Hobby frönen und dabei ein Salär beziehen, mit welchem sie gut leben können und – als Postdocs – einigermassen ihre Familie ernähren können. Dabei haben sie kaum Verpflichtungen, ausser sich dem zu widmen, was ihre Neugierde weckt. Den frustrierten Nihilismus von Valentin Gröbner kennen sie (und ich) nicht.

Lieber Adriano Aguzzi,

danke für den engagierten Einspruch. Ich habe auch enthusiastische Doktorandinnen und Doktoranden, die mich begeistern und von denen ich lerne. Und ich mache meinen Job sehr gerne. Aber ich kenne die Statistiken und die Entwicklung der letzten zehn Jahre, und vor beidem möchte ich – weil ich Wissenschaftler bin – die Augen nicht verschliessen. Sie?

Mit besten Grüssen

Ihr

vg

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen herzlichen Dank für die bisher so engagiert geführte Diskussion. Seitens der Herausgebenden dieses Magazins möchten wir an dieser Stelle gerne einige Punkte festhalten.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen gelegentlich einen Einblick in die Arbeit der Geistes- und Sozialwissenschaften zu geben. Wir sind durchaus der Ansicht, dass in diesen Disziplinen Erkenntnisschritte zu verzeichnen sind. Sie, liebe Lesende und Kommentierende, sollten bei der Lektüre der hier publizierten Artikel den einen oder anderen frischen Gedanken, ein bisschen mehr Wissen, eine kleine Aufregung und manchmal sogar das Glücksgefühl einer Erkenntnis mitnehmen. Dies ist ein Angebot an Sie. Solange Sie das gedruckte Magazin nicht kaufen, kostet es Sie keinen Cent; als Erzeugnis eines rein privatwirtschaftlichen und vollkommen unabhängigen Mini-start-ups nicht einmal Ihre Steuern. Sie haben es hier ausschliesslich mit engagierten Menschen zu tun, die ein Interesse am Austausch mit Ihnen haben und sich eben gerade nicht im Elfenbeinturm verschanzen. Also: hier können Sie niederschwellig mit Spezialist*innen in Kontakt treten, die über ein Wissen verfügen, das nur wenigen Menschen auf dieser Welt überhaupt zugänglich ist. Scheint es Ihnen sinnvoll, diesen Menschen ihr Spezialistentum vorzuwerfen? Wir bitten um einen sorgfältigen Umgang. Auf unserer Seite finden Sie ja eine Reihe weiterer Artikel von anderem Interesse.

Somit zur Kommentarfunktion:

Uns liegt nicht daran Ihnen vorzugaukeln, es gäbe so etwas wie „Faktenwissen“. Vielmehr wollen wir Ihnen zeigen, dass es einen vorläufigen und bestmöglich durchdachten Wissensstand gibt, der jederzeit überarbeitet werden kann. Deshalb gibt es hier die Kommentarfunktion, die Ihnen hier ermöglicht, mit Wissenschaffenden in Kontakt zu treten, ihnen Fragen zu stellen oder auch, sie in ihrer Arbeit am Wissen zu unterstützen, zu korrigieren. Uns ist es wichtig zu zeigen, wie die Arbeit am Wissen funktioniert, nämlich indem mehrere Menschen ihre Köpfe zusammenstecken und nach dem besten Argument oder der besten Antwort auf eine Frage suchen. Das können Sie hier mitverfolgen, hierbei können sie mitwirken und überdies können Sie jederzeit die Präzisierung oder Erläuterung eines Arguments erfragen.

Zu Meta-Inhalten wie Forschungsbedingungen:

Zum Einblick in die Forschung geben wir Ihnen hier ab und zu Einblick in die Produktionsbedingungen der an der Akademie geleisteten Arbeit am Wissen. Sie lesen ein Buch, einen Artikel – aber die Menschen, die so etwas geschrieben haben, sind Ihnen egal? Ist Ihnen auch einerlei, unter welchen Produktionsbedingungen Ihre Kleider oder Nahrungsmittel hergestellt werden? Uns jedenfalls nicht.

Also: Hier treffen Sie Menschen, die einen Teil ihres Lebens oder auch ihr ganzes Leben daran arbeiten, Wissen zu schaffen. Nebenbei stemmen sie die Ausbildung von Studierenden. Manchmal tun sie dies unter guten, oft unter weniger guten Bedingungen. D.h. wenig Lohn, Abhängigkeitsverhältnisse, wenig Planungssicherheiten, kaum Altersvorsorge, hohe Anforderung an Mobilität etc.

Wer ein geisteswissenschaftliches oder sozialwissenschaftliches Fach studiert hat, erinnert sich zu recht an eine unbeschwerte verlängerte Jugend und Ausbildungszeit. Sie ist schwerlich mit dem Arbeitsleben zu vergleichen – ausserhalb wie innerhalb der Akademie.

Zum Nutzen:

Den Nutzen von Grundlagenforschung können Sie weder in den Naturwissenschaften noch in den Geisteswissenschaften von Vornherein abschätzen. Tatsächlich können Sie nie wissen, ob die zweihundertste Arbeit zu Leibniz etwas so Grundsätzliches zu Tage fördert, dass es das Denken der nächsten zehn Jahre grundlegend verändert. Genauso wie niemand wissen konnte, dass so ein Roquefort-Frühstück neben einer Petrischale mit Staphylokokkoen die Erfindung des Penizillins mit sich bringen würde.

Zum Arbeitsmarkt für Geisteswissenschaftler*innen:

Dass Sie als Abgänger*in eines geisteswissenschaftlichen Studiums einen Job haben, verdanken Sie rein statistisch gesehen nicht zuletzt Ihrem Studium. Sie haben gelernt, analytisch und bestenfalls auch out of the box zu denken, Sie können formulieren, arbeiten selbständig. Je höher Ihr akademischer Ausbildungsgrad, desto höher Ihr Einkommen, desto seltern Ihr Arbeitslosigkeit – im ganzen deutschsprachigen Raum. In der Schweiz sind Geisteswissenschaftler*innen fünf Jahre nach dem Studium sogar seltener arbeitslos als Naturwissenschaftler*innen, sie verdienen überdurchschnittlich viel und sie sind eher in studiumssnahen Jobs anzutreffen. Die Arbeitslosigkeit bei Akademikern liegt in Deutschland im Mai 2018 laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit bei 2.5%. Das nennt man Vollbeschäftigung (vgl. https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer–Content/Arbeitsmarktberichte/Berufe/generische–Publikationen/Broschuere–Akademiker.pdf).

Angesichts dieser Leistung der Akademie scheint es legitim zu fragen, unter welchen Bedingungen die Leute arbeiten, die neben ihrer Qualifikationsarbeit nächstes Semester erneut etwa 500’000 Erstsemestrigen willkommen heissen werden. Von 35 Jährigen zu erwarten, dass sie ihre Arbeit als Hobby und nicht als Job betrachten, scheint entweder naiv oder zynisch. Nur weil jemand irgend etwas gerne macht, sollte er für gute Arbeit nicht schlecht bezahlt werden.

Ein vermessenes Projekt wäre es, die Universität als ganze in Frage zu stellen. Doch diskutieren wir nicht darüber, was dieses an den Akademien geschaffene und gelehrte Wissen einer Gesellschaft wert ist? Und wie können wir behaupten, dieses Wissen sei etwas wert, wenn diejenigen, die es vermitteln und erzeugen, nicht fair bezahlt werden?

Mit freundlichen Grüssen,

Corinna Virchow und Mario Kaiser

Amüsant. Einen Blick hinaus in die Wirklichkeit gibt es hier:

http://www.danisch.de/blog/2018/06/10/ein–geisteswissenschaftler–ueber–maenner–universitaeten–und–nicht–konvertible–binnenwaehrungen/#more–23672

Die postfemimistisch-68er Generation Snowflake macht den universitären Bereich zum femipopulistischen Safe Space. Seit der Entdeckung und vornehmlichen Problematisierung der ‚alten Säcke‘ ist es endlich endlich vorbei mit dem Humboldtschen Geist (unten rundlich, oben keine Haare, kuturpessimistisch etc.) an deutschen Universitäten. Ave Hysteria.

Entfernt. Bitte verzichten Sie auf Beleidigungen. Danke, die Redaktion/MK

Entfernt. Bitte bleiben Sie beim Thema. Danke, die Redaktion/MK

Ich kann die Erfahrungen nicht nachvollziehen. Bereits während meines Studiums habe ich Jobangebote bekommen, obwohl die Interessenten meine Noten nicht kannten Wohl aber meine Arbeitsleistungen aus Praktika.

Nach meinem Studium hat ein Unternehmen versucht mich in eine unbefristete Stelle zu tricksen. Ich wollte ein kurzfristiges Projekt für eine Übergangszeit, das Unternehmen hat scheinbar zugestimmt und mir dann einen Arbeitsvertrag für eine Festanstellung vorlegt. Habe natürlich nicht unterschrieben.

Was mich vom Autoren unterscheidet? Nun, ich arbeite für Unternehmen und bringe diesen Unternehmen eine Leistung die für das Unternehmen erkennbar und finanziell wertvoll ist. Ich nütze meinen Kunden. Um diesen Nutzen für meine Kunden zu maximieren habe ich auch nicht Geisteswissenschaften studiert, sondern Informatik. Ja, ist selbstausbeuterisch. Und finanziell erfolgreich.

Und es tut gut durch die Straßen zu gehen und zu beobachten wie Menschen die Dinge benutzen die ich entwickelt habe.

„Universitäten sollen.. soziale Ungleichheit durch Bildung reparieren..“

Mal abgesehen davon, dass „soziale Ungleichheit“ ein doppeltes Wieselwort ist ‑also unwissenschaftliche Beliebigkeit zum Quadrat‑, ist das mit Sicherheit keine Aufgabe der Universitäten, sondern politisches Kampfgetöse. Wer sich zu sowas verpflichtet fühlt, soll in eine Partei eintreten oder eine neue gründen. Dafür reicht dann auch ein abgebrochenes Studium, irgendwas mit Medien oder Soziologie/Politologie/Psychologie bis hin zu Genderblahblah.

Die hier von den Herausgebern zur Erläuterung des hiesigen Kommentarstils abgegebene Meinung kann ich nicht teilen. Die Texte sind viel zu eng gefasst. Wenn sie eine Leserschar allein im universitären Milieu wollen, mag das noch angehen. Für eine weitergehende Leserschaft sicherlich nicht. Schon allein der manieristische Schreibstil würde mich abstoßen.

Sehr geehrte Herren,

vielen Dank für Ihre zahlreichen Kommentare. Selbstverständlich stimmen wir Ihnen darin zu, dass ein Informatikstudium gute Aussichten auf einen Job mit sich bringt. Niemand bestreitet, dass Sie, liebe Kommentierer, etwas Sinnvolles tun. Doch warum haben Sie alle eigentlich etwas gegen die Geisteswissenschaften? Gerade als Informatiker wissen Sie doch, dass es mit dem Programmieren nicht getan ist. Ihre Sprache interessierte bis Ende 19. Jh. insbesondere die Philosophen und Mathematiker. Heute erzeugen Sie Lösungen auf Fragen, die aus ganz verschiedenen Disziplinen stammen: Sicherheit, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Aufbewahrungsdauer – wollen Sie für all das alleine verantwortlich sein? Übrigens steckt in dieser homepage ganz ordentlich IT und das liegt nicht zuletzt daran, dass Mario Philosophie UND Informatik studiert hat.

Nun sind Sie doch ganz freundlich eingeladen, hier mitzutun. So wie wir Sie zum Essen bitten würden, wenn Sie gerade so vorbeikämen. Nur wär ich ein bisschen erstaunt, wenn Sie mir gleich mitteilten, wie schlecht es Ihnen schmeckt. Und uns die Butter auf dem Brot nicht gönnten.

Also, hey Jungs, komplexe Welt – und kein Wir gegen Euch. Informatik-Studierende sollen anständig behandelt werden, Germanistik-Doktorierende auch. Sie haben eine Fachsprache, wir auch. Das ist kein Affront sondern ein Angebot.

Mit freundlichen Grüssen,

Corinna Virchow

Ja, liebe Frau Virchow oder hey Mädel, ohne politische Konservierungsstoffe sowie Geschmacksverstärker schmeckt es einfach besser.

Entfernt. Bitte bleiben Sie beim Thema. Danke, die Redaktion/MK

Dem obigen Kommentar kann ich nur zustimmen. Ich habe keine Lust, mich mit den ewigen Wehwehchen irgendwelcher Hochschuldozenten und ihrer Entourage auseinanderzusetzen. Wenn ich mich recht erinnere, soll dieses Heft „Junge Männer“ heißen? Warum erfahre ich dann nichts z.B über James Dean, Jim Morrison, Jimi Hendrix oder Kurt Cobain? Nein, ich erfahre immer nur etwas von diesen Jüngelchen aus ihren akademischen Reservaten. Als wenn junge Männer nur dort lebten und sich sozialisieren könnten. [Restlicher Kommentar entfernt. Bitte verzichten Sie auf Beleidigungen. Danke, die Redaktion/MK]

Ich selbst bin Informatiker und in meinem Freundeskreis befinden sich zwei Physiker, die ebenfalls eine Karriere an der Uni angestrebt haben. Deren Erfahrungen decken sich ziemlich mit denen, die hier aus den Geisteswissenschaften beschrieben werden.

Ausbeutung, schlechte Bezahlung, befristete Stellen, …

Klar ist das spannend, was für die ISS mitzuentwickeln, aber unter den Bedingungen halt nicht auf Dauer interessant und so sind beide dann in (lukrative) Jobs in der freien Wirtschaft abgewandert. Zurück bleiben an der Uni dann vielleicht besonders leidensfähige Personen, aber nicht die Besten.

Sehr kokett, wie der raspeldünne Valentin Groebner sich hier als „alten Sack“ bezeichnet. Der Punkt, den der Artikel macht, ist allerdings gut: die Uni erzeugt eine Überproduktion an Nachwuchs, der kaum Aussichten auf Stellen hat. Ein Nachwuchs zudem – jedenfalls in den großen Fächern – der oft verwechselbar ähnliche Profile hat und wenig wissenschaftliche Eigenständigkeit. Aber was hat das mit Männlichkeit zu tun? Klar ist, dass junge Männer zumindest eine Zeitlang das erleben, was Frauen ein Leben lang aushalten dürfen: gnadenloses Mansplaining, Wortabschneiden, in Sitzungen nicht gehört werden, für Leistungen nicht anerkannt werden. Es bleibt unklar, warum das ein Problem der jungen MÄNNER sein soll. Weil die Frauen früher aufgeben? Weil Männer in Sachen Selbstinszenierung und Durchsetzung immer noch vorn liegen? Oder ist die Uni im Wesentlichen doch noch immer Männersache, wie z.B. das abgebildete Merve-Programm nahelegt? Jedenfalls im Argument von Herrn Gröbner.

Liebe Frau Professor Horn,

danke für den Kommentar. Aber mein eigener body mass-Index muss hier nicht zur Debatte stehen, glaube ich. Mir geht es um die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses generell. Von den aktuellen Analysen, die ich zur Situation zitiere, ist die Mehrheit von Frauen geschrieben. Vielleicht mögen Sie eine neue Platte auflegen?

herzlich

vg

Zur Illustration des Verhältnisses zwischen alten und jungen Forscherinnen und Forschern sei hier das Beispiel Peer Review genannt. Vorliegender Erfahrungsbericht stammt aus den Federn mehrerer Nachwuchswissenschaftler.

Zunächst: Es ist es nicht leicht zu beurteilen, ob ein geisteswissenschaftlicher Text, eine Theorie oder These gut oder schlecht, richtig oder falsch ist. Also braucht es ein Label. Wie das Bio-Siegel auf der Banane prangt es in den Publikationslisten neben erwählten Beiträgen: peer reviewed. Das bedeutet, dass der jeweilige Text anonymisiert an Gutachter_innen versendet wurde und durch deren Kritik ging. Der Text gilt als besonders wertvoll, da ein Regulativ Ebenbürtiger (peer = gleichrangig) seine Güte garantiert.

Sollte man meinen. Peer Review wäre eine schöne Idee, wenn es in der Wissenschaft wirklich nur darum ginge, Wissen zu vermehren. Der Betrieb wird aber vor allem von Macht, Jobs und Geld regiert, wovon es in der Wissenschaft ohnehin nicht genug gibt. Daraus resultiert eine Konkurrenz, die sich nicht so sehr an Ideen entzündet, sondern vielmehr an der Frage, wer sich als Wissenschaftler_in äußern darf.

Darüber hinaus erzeugt Forschung immer einen Konflikt zwischen den Generationen. Innovation entsteht fast immer durch einen Widerspruch gegen das Bestehende. Anders ist sie kaum denkbar.

Die Gutachter_innen werden mit (im besten Fall) neuen Erkenntnissen einer jüngeren Genration konfrontiert. Diese bauen auf den alten Texten und Thesen auf, die oftmals gerade die Peer Reviewer produziert haben. Gutachter_innen müssen in diesem nicht allzu seltenen Fall »objektiv« die Publikationswürdigkeit eines neuen Wissens beurteilen, das ihr selbst produzierte Wissen überscheibt.

Man wird es den Alten kaum verdenken können, dass sie an der Widerlegung ihrer selbst nicht mitarbeiten wollen. Das jedenfalls könnte erklären, warum sie Publikationen verhindern wollen. Dies tun sie erfahrungsgemäß nicht, indem sie das neue Wissen widerlegen, sondern indem sie den Stil der Verfasser_innen kritisieren, Pauschalurteile fällen und unwissenschaftlich polemisieren. So verhindern sie nicht wenige Publikationen − ohne einen einzigen validen inhaltlichen Einwand formuliert zu haben.

Im US-amerikanischen Peer Review in den Naturwissenschaften relativieren sich solche subjektiven Gutachten. Wenigstens bei Magazinen wie Science oder dem Scientific American werden bis zu acht Gutachter_innen eingesetzt. Die Realität dieses Verfahrens in den deutschsprachigen Geisteswissenschaften nimmt sich dahingegen als Karikatur des Vorbilds aus: Oft bekommt man nur ein Gutachten. So kann es passieren, dass man ins Visier Hochrangiger gerät, die sich schlicht aus ideologischen, persönlichen oder anderen generationell bedingten Gründen, einer Publikation entgegenstemmen.

Mit Objektivität hat das überhaupt nichts zu tun. Manchen Gutachter_innen geht es um Zensur, ein Drosseln der Innovation, ein Erhalten des Gängigen sowie der Hierarchien – und letztlich auch um ideologische Zurechtstutzung.

Übrigens setzen gerade die renommiertesten Publikationsorgane nicht auf eine anonymisierte Peer Review. So heißt es beispielsweise: »Jeder in der Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte veröffentlichte Beitrag muss von allen Herausgebern geprüft und befürwortet sein. Wo immer dies nötig scheint, ziehen sie auswärtigen Sachverstand hinzu.« Die Qualität der Publikationen der DVJs ist durch das verbürgt, was im Peer Review gerade zum Verschwinden gebracht werden soll: durch den guten Namen.

Wenn also die positiven Effekte einer Begutachtung gefördert werden sollen, dann muss ein konstruktiver Dialog ohne Anonymisierung möglich sein. Wenn Gutachter_innen rein wissenschaftlich und objektiv argumentieren, dann haben sie keine Zorro-Maske nötig. Und schließlich: Wenn das „peer“ in Peer Review wirklich eine Gleichrangigkeit meinen und nicht Hierarchien verschleiern würde, an denen Karrieren zerschellen – dann hätten wir diesen Kommentar nicht anonym verfasst.

Liebe Kollegni (Sie haben von sich selbst in der Mehrzahl gesprochen, ich bleibe beim polnischen gendering),

Sie haben in vielem recht: Die peer reviews vieler deutschsprachiger wissenschaftlicher Zeitschriften verdienen diese Bezeichnung nicht. Die Beziehungen zwischen Herausgebern und Gutachtern sind häufig intransparent. Und seitdem ich einen prominenten älteren deutschen Soziologen im Brustton der Überzeugung habe sagen hören: „Ich lerne NIE etwas aus den Aufsätzen, die ich für Zeitschriften begutachte“, weiss ich, dass nicht alle Kollegen sich dieser Aufgabe mit gleicher, na sagen wir einmal: Neugier unterziehen.

Aber in manchem liegen Sie ein bisschen schief, fürchte ich. Es gibt in praktisch jedem Fachgebiet nicht nur eine, sondern mehrere Zeitschriften, und jedenfalls in meinem eigenen Fach sind gute, innovative Aufsätze knapp: Ein guter Text wird deutlich attraktiver dadurch, dass er eine bereits bekannte und arrivierte Forschungsposition kritisch hinterfragt. Ich war relativ lange – zusammen mehr als 15 Jahre – Redaktionsmitglied bei zwei Zeitschriften, und wir waren dauernd auf der Suche nach spannenden neuen Texten; es wurden uns nicht sehr viele angeboten, wir mussten nachfragen, nachhaken, überreden. Bei den Gutachten zu den Texten waren glatte Ablehnungen selten; sehr viel häufiger waren Überarbeitungsvorschläge, zum Teil sehr detaillierte.

Schliesslich: Karrieren zerschellen nicht, sie versanden. Wer mit überzeugendem Material die gut einführte These eines älteren Kollegni widerlegen kann, wird vielleicht nicht in der ersten, aber in der zweiten Zeitschrift publiziert werden. Er oder sie muss es aber versuchen. Bravheit wird in Akademia nicht gefördert, Sie haben recht, aber sie wird auch nicht belohnt. Während kluger Widerspruch einen Aufsatz interessant macht. Denn die meisten Zeitschriftenherausgeber sind in meinem Fach dauernd auf der Suche nach genau solchen Texten.

Ein weit viel grösseres Problem scheint mir die Tendenz von deutschen Professoren wie Professorinnen zu sein, die von Ihnen abhängigen Nachwuchswissenschaftler zur Publikation in von Ihnen herausgegeben Sammelbänden zu zwingen. Die liefern häufig sehr gute Aufsätze, aber dort gehen sie einfach unter und werden bibliografisch unauffindbar. Im Interesse jüngerer Wissenschaftler ist es viel eher, in Fachzeitschriften zu publizieren. Denn die werden von einem breiteren Publikum gelesen. Während die Sammelbände… na ja, das wissen Sie selbst.

Beste Grüsse

vg

Es muss bitte scharf unterschieden werden zwischen MINT (+Medizin und ein wenig mehr) und Geistes„wissenschaften“ wie Gender„forschung“, Soziologie, Literaturkritik usw.

Absolut jeder (m/w, bitte überall mitdenken) MINT-Absolvent kann eine befristete (Vollzeit, E13!)-Stelle an der Uni haben und wird danach auch einen (Vollzeit!)-Job in der Industrie finden. Nicht jeder MINTler kann Prof werden, sollte klar sein.

Praktisch kein Geistes„wissenschaftler“ kommt außerhalb der Unis unter – sie werden schlicht nicht gebraucht, sie produzieren weder Mehrwert, noch Mehrerkenntnis, noch sonstwas (die letzte große Chance hatten sie 2015 beim Zuzug männlicher „unbegleiteter“ Muslime: „Wie kommen die mit uns/wir mit denen klar.“ – ein Idealthema für Kultursoziologen u.ä., hätte man meinen können, da kam aber außer „wir sch…das“ gar nichts).

Warum es die Erwartung gibt, dass man (m/w, zur Erinnerung) nur durch Aufnahme eines geistes„wissenschaftlichen“ Studiums die Berechtigung auf eine Abhängerstelle im höheren öffentlichen Dienst erwerbe, erschließt sich mir weder als Absolvent eines „harten“ Studiums, noch (und noch weniger) als arbeitendem Steuerzahler.

Wir reden hier vom „Bedingungslosen Grundeinkommen in Anlehnung an A13/E13“. Diese Idee hat erfreulicherweise kaum Anhänger unter denen, die das Ganze bezahlen müssten.

(… und die obenstehende Meinung, Physiker (und womöglich Informatiker wie der Autor) würden schlecht bezahlt auf befristeten Stellen ausgebeutet: Inf/NatWiss haben in aller Regel eine volle E13, das sollte eigentlich reichen, zumal für gerade noch gewesene Studis.

Hat hier irgendwer bestritten, dass die artes mechanicae eine gewisse gesellschaftliche Funktion erfüllen?

… das ist schlicht und ergreifend alles falsch.

Erstens ist alle Wissenschaft nutzlos. Sogar die NZZ hat das inzwischen kapiert: https://www.nzz.ch/feuilleton/forschung–ist–kein–hilfswerk–zur–verbesserung–der–welt–ld.1395104

Zweitens hätte ich gerne einen Beleg für die Behauptung, dass Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen nirgends gebraucht werden. In Sachen Arbeitslosigkeit sieht es doch nicht so schlecht aus.

Sie können natürlich behaupten, dass die Arbeit, die die Absolvent/innen machen nutzlos ist, selbst dort, wo sie bezahlt ist. In diesem Falle verweise ich gerne an meinen Kommentar weiter unten.

… überhaupt würde mich nach wie vor interessieren, was die verbitterten und bösartigen Kommentarschreiber denn Nützliches machen? Wozu braucht es denn Sie und ihre Arbeit?

… im Chronicle sind eine Reihe von Zuschriften zum Thema veröffentlicht, hier der Link: https://www.chronicle.com/article/Letters–About–Graduate–School/63938?cid=trend_right_a

… ich selbst bin übrigens im 6. Jahr (vom Beginn des Doktorats her gerechnet), gerade eines davon habe ich nicht unter der statistischen Armutsgrenze gelebt. Ich hatte 3 Jahre ein Stipendium (ohne Sozialversicherungen), mich dann mittels Abschlussfinanzierung und Lehrauftrag zur Diss finanziert, war dann kurz ausserhalb von der Uni tätig, ein Jahr Anstellung an der Uni, jetzt befristeter Vertrag für knapp ein halbes Jahr, dann danach befristeter Vertrag für ein halbes Jahr, danach ist alles offen. Alles natürlich mit Ortswechseln (bzw. Pendeln) verbunden.

… dagegen ist Arbeiten in der Verwaltung und in der Privatwirtschaft doch ein kuschliges Paralleluniversum ohne existenzielle Sorgen bei sonnig-warmen 100’000 Franken Jahresgehalt.

Man mag meine Arbeit nutzlos finden, das finde ich ok. Ich finde die Arbeit von anderen Menschen auch nutzlos (ist die Welt wirklich ein besserer Ort seit es Porsche Cayennes, Loreal, Coca Cola, DM, accenture, Deloitte, Credit Suisse usw. gibt?). Mir wäre es lieber all diese Menschen, die sich dort nützlich fühlen, hätten ein bedingungsloses Grundeinkommen und würden den Sinn ihres Lebens nicht mit etwas Nützlichem (z.B. Geld verdienen bei Porsche), sondern mit etwas Sinnvollem verbringen.

… vielleicht würde dann ja auch das Ressentiment gegenüber den Geistes- und Sozialwissenschaften verschwinden.

… zum Thema Grundeinkommen übrigens auch Graeber: https://www.college-de-france.fr/site/evenements–culturels/22–mars–2018–David–Graeber.htm

Um von den Arbeitsbedingungen wegzukommen, mal etwas anderes:

Dem persönlichen Charisma leistet das beschriebene Juvenile im Akademischen unbestritten Vorschub. Für die Akademie sehe ich allerdings ein Problem darin, dass manche Junggebliebene eine Rolle nicht ausfüllen wollen, der ihre Privilegien und ihre Wertschätzung doch (mit) gelten. An der real existierenden Hochschule zeigen sie den Jüngeren nicht selten regelrechten Widerwillen, beraten zu sollen oder gar Erwartungen zu spüren: das unverhohlene Entsetzen, wenn der Nachwuchs zusätzlich zu allen Belastungen etwas fragt oder braucht; die unvermittelte Klage über die Führungsrolle, in die man sich wider Willen und gegen die linke Überzeugung gedrängt sehe, …

Solange aber die phantasmatischen Familienstrukturen an der Uni nicht wirklich aufgebrochen sind, solange die Jungen ohne die gatekeeper ins Leere laufen, sollten Eltern ihre Elternschaft ernst nehmen. Es läuft also auf den Unterschied zwischen gealterten jungen Männern und junggebliebenen alten Männern hinaus. Wer wohl attraktiver ist?